Альпийские егеря. Подготовка германских горных егерей. Униформа войск СС

Боевые действия в горах предполагают большую опасность, чем на равнине. Они требуют особых навыков - высокого уровня выносливости, альпинисткой подготовки, знания местности и умения воевать с поклажей на руках.

Горная пехота

Каждая страна развивает войска в зависимости от актуального для нее географического расположения и ландшафта. Военные действия в горной местности требуют определенной подготовки и особой группы войск. В начале ХХ столетия наиболее серьезно к таким формированиям подошли Австро-Венгрия, Италия и Германская Империя. Горно-стрелковые войсковые соединения формировали преимущественно из уроженцев горных регионов, с самого детства знакомых со спецификой проживания, передвижения и поведения в подобной местности. Одной из характерных черт горно-стрелковых воинских соединений является специальное обмундирование и снаряжение, приспособленное для использования в горах. Подобные части представляют собой вид легкой пехоты - характер местности не позволяет использовать грузовые автомобили, не говоря уже о крупнокалиберной артиллерии, танках и самоходках. Поэтому, на вооружении у горных стрелков - легкое стрелковое и метательное оружие, а также минометы, которые можно в разобранном виде перевозить на вьючных животных, заменяющих в горах грузовики, или же перетаскивать на себе. Разумеется, к уровню общей физической подготовки горно-стрелковых формирований всегда предъявлялись повышенные требования - в отсутствии вьючных животных наряду с оружием приходилось нести еще и полный комплект альпинистского снаряжения.

Наряду с функциями легкой пехоты, горные стрелки также широко используют саперные техники минирования и подрывов - что, с учетом характерных особенностей гор, способно причинить противнику куда более серьезный ущерб, чем на равнине - умелое применение даже маломощной взрывчатки в горах способно вызвать направленные камнепады и сход снежных лавин.

«Эдельвейс»

Наиболее известными европейскими горными стрелками, как в истории, так и в массовой культуре, является «Эдельвейс», первая горно-стрелковая дивизия Вермахта. Стоит отметить, что использование этого высокогорного растения в качестве талисмана уходит своими корнями в годы Первой мировой войны - цветок стал символом Альпийского корпуса Германской империи. Отправной точкой существования дивизии можно считать апрель 1938 года. Первичное место дислокации - Бавария. Аншлюс Австрии принес в состав дивизии австрийских горных стрелков, подготовка которых еще со времен предыдущей войны находилась в Австро-Венгрии на очень высоком уровне. [С-BLOCK]

Во время Польской кампании, после захвата перевала на границе с Чехословакией, был взят Львов (Лемберг), переданный Советскому Союзу по условиям Пакта Молотова-Риббентроппа. В 1940 году бойцы «Эдельвейса» принимали участие в захвате Франции и Голландии . В апреле 1941 года 1-я горнострелковая дивизия осуществила прорыв линии фронта на Карпатах в боях против югославской армии. Летом «Эдельвейс» был включен в состав группы армий «Юг», и принимал участие в боевых действиях на Украине вплоть до весны 1942 года, а к августу дивизия достигла Кавказа. [С-BLOCK]

«Эдельвейс» принимал участие в боях за Кавказ с лета 1942 по октябрь 1943 года. Первые неудачи Красной Армии в сражениях с немцами в этом регионе во многом были вызваны тем, что многие офицеры и рядовые солдаты «Эдельвейса» прекрасно ориентировались на местности вследствие того, что являлись профессиональными альпинистами, и в мирное время неоднократно бывали в походах на Кавказе. Этот факт даже нашел свое отражение в послевоенной советской культуре - так, у Владимира Высоцкого в песне из знаменитого фильма «Вертикаль» есть строчки «А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою! Он падал вниз, но был спасен, а вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою »…» Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. А парень тот, он тоже здесь. Среди стрелков из «Эдельвейс». Их надо сбросить с перевала!».

1-я народная горнострелковая дивизия

Впоследствии «Эдельвейс» был переброшен на Балканы и вел борьбу с югославскими партизанами в составе стратегического резерва верховного главнокомандования Вермахта. Именно этот период существования и деятельности «Эдельвейса» сопряжен с наибольшим количеством военных преступлений против мирного гражданского населения. В ноябре 1944 года солдаты 1-й горнострелковой дивизии вели ожесточенные бои с наступающими частями Красной армии в Венгрии . После последнего наступления Вермахта в районе озера Балатон «Эдельвейс» фактически прекратил свое существование, от дивизии осталось несколько немногочисленных боевых групп. Они были переформированы в «1-ю народную горнострелковую дивизию», и продолжали сопротивление уже в австрийских Альпах вплоть до мая 1945 года, когда и капитулировали вместе с остальными вооруженными силами Третьего рейха.

Для начало стоит упоминуть что дивизии "Эдельвейс" номинально не существовала. Это жаргонное название 1й Горно-стрелковой дивизии вермахта.

Никакого собственного названия официально дивизия не имела. Но именно она стала первой как знак отличия от всех остальных горнострелковых частей носить на кепи цветок эдельвейса, за что и была прозвана "Эдельвейс".

Обучение немецкой горной пехоты началось еще при Секте, который приказал, чтобы один батальон из дивизии обучали как егерей с горной экипировкой.

Декретом от июля 1924 года было создано два типа горных военных частей: обученные для действий в высокогорьях (альпийские) и для действий в горах средней высоты.

На подготовку военнослужащих горнострелковых подразделений требовалось больше времени, и армия разработала специально для этой цели обширную тренировочную программу, которая включала скалолазание, спуск на веревках, бег на лыжах и стрельбу в горных условиях и в снегу.

В программу также входили четырехнедельные высокогорные тренировки (походное движение и стрелковая подготовка в составе роты или батареи), которые начинались в мае, а потом продолжались уже осенью. Последние были с акцентом на дозорную работу.

Включение Австрии в состав Третьего рейха способствовало развитию горных частей. 2-я и Зоя горные дивизии, например, был и созданы из бывших подразделений австрийской армии и включали опытных альпинистов и лыжников.

Среди стрелков из "Эдельвейс"...

Типичная горная дивизия включала в себя штаб, два стрелковых (горнострелковых) полка, артиллерийский полк и вспомогательные подразделения - батальон связи, разведку, подразделение противотанковой обороны, саперов.

Всего такая дивизия насчитывала около 1З тысяч человек. Все они были обучены для ведения боевых действий в суровой местности. В горных дивизиях широко использовались лошади и мулы, а орудия были легче, чем обычные, и легко разбирались на части, пригодные ДЛЯ переноски людьми.

Средний артиллерийский батальон, например, имел 105-мм орудия вместо 150-мм. Немцы считали, что максимальный вес, который может переносить человек, не влияющий на скорость его передвижения, составляет 18,1 килограмма. Более тяжелый груз сильно снижает мобильность солдата.

Огневая дисциплина - решающий фактор в горной войне, поскольку подразделения могут рассчитывать только на те боеприпасы, которые сами несут. Боевая техника была приспособлена для местности, в которой велись боевые действия, причем изобилие боеприпасов для нескольких орудий было предпочтительнее, чем большое число орудий с небольшим количеством боеприпасов для каждого.

Поскольку пере стрелки обычно велись на близких расстояниях, высокая скорострельность орудий обычно была важнее точности. Идеальным оружием были автоматы.

Интересно отметить, что гранаты яйцевидной формы были предпочтительнее, чем ручные гранаты с ручкой, поскольку последние цеплялись за скалы (правда, глубокий снег делал разрывы гранат почти безвредными).

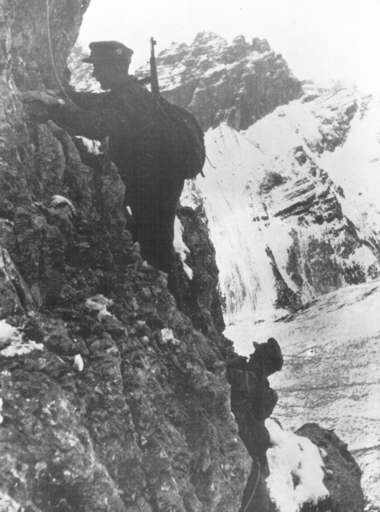

Немецкие солдаты на Кавказе идут по заснеженному горному склону. В состав 49-го горнострелкового корпуса Вермахта, воевавшего на кавказких хребтах, входили: 1-я («Эдельвейс») и 4-я горнострелковые дивизии, а также 97 и 101-я легкопехотные дивизии, которые в некоторых документах также именуют егерскими.

Немецкие горные егеря на кавказе

Немецкие горные егеря из 1-й горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс» и итальянские стрелки-берсальеры во время привала в ходе антипартизанской операции в Словении (Югославия).

Немецкие горные егеря в районе Нарвика в Норвегии.

Обращает на себя внимание зимняя экипировка немецких солдат.

Горные егеря вермахта у могил британского и немецкого солдат в районе моста Вискискоиа (Viskiskoia) в Норвегии.

Горные егеря 141-го полка вермахта на палубе парохода во время перехода по северной Норвегии.

Горные стрелки Эдельвейс на отдыхе.

Горные егеря 141-го полка вермахта на отдыхе за распитием спиртных напитков.

Фотография сделана в 1941—1942 годах.

Немецкий егерь во Франции. В 1942 году легкопехотные дивизии немецкой армии были переименованы в егерьские. Если знаменитые горные стрелки на своих кепи носили эдельвейс, то егеря носили дубовый трилистник.

Польская женщина зашивает штаны унтер-офицеру дивизии «Эдельвейс».

Расчет зенитного пулемета MG-34 из состава 1-й горнострелковой дивизии «Эдельвейс» за обедом

1942 год. Кавказ.

Дорога наверх.

Приэльбрусье 1942 год.

Подразделение немецкой 1-й горнострелковой дивизии («Эдельвейс») на отдыхе.

В

Германии горнострелковые соединения появились довольно поздно в

сравнении с другими европейскими странами. Лишь только в 1915 году, в

разгар Первой Мировой войны, на территории Баварии были сформированы

первые отряды горных стрелков. В отряды принимали лишь опытных солдат,

уроженцев земель Бавария и Вюртемберг. Горные стрелки отлично

зарекомендовали себя в кровопролитных боях Первой Мировой, тем более

что отряды возглавляли храбрые и опытные командиры, такие офицеры, как

например Эрвин Роммель. Ведь свой орден "Pour-le-Merite" Роммель

получил именно будучи командиром отряда горных стрелков.

В

Германии горнострелковые соединения появились довольно поздно в

сравнении с другими европейскими странами. Лишь только в 1915 году, в

разгар Первой Мировой войны, на территории Баварии были сформированы

первые отряды горных стрелков. В отряды принимали лишь опытных солдат,

уроженцев земель Бавария и Вюртемберг. Горные стрелки отлично

зарекомендовали себя в кровопролитных боях Первой Мировой, тем более

что отряды возглавляли храбрые и опытные командиры, такие офицеры, как

например Эрвин Роммель. Ведь свой орден "Pour-le-Merite" Роммель

получил именно будучи командиром отряда горных стрелков.

После окончания Первой Мировой войны личный состав горнострелковых частей кайзеровской армии составил костяк вооруженных сил Веймарской республики. Поэтому, когда в 1935 году Гитлер фактически денонсировал Версальский договор, первые новые горнострелковые соединения были уже практически в его распоряжении. А после того, как в 1938 году был совершен аншлюс Австрии, Вермахт пополнил свой личный состав опытными и отлично обученными австрийскими горными стрелками. Австрийцев было так много, что пришлось сформировать две новые горнострелковые дивизии.

Горные стрелки были в сущности, лёгкой пехотой, подготовленной для ведения боевых действий в горах, на пересеченной местности, а также в высокогорье. Такой тип ландшафта предполагал невозможность использования тяжелого вооружения: крупнокалиберной артиллерии, танков, бронеавтомобилей и САУ. Горнострелковые дивизии, в большинстве случаев, располагали лишь специальными горными орудиями, которые было возможно перевозить в разобранном виде на вьючных животных.

К физическому состоянию горных стрелков предъявлялись повышенные требования, порою довольно жёсткие. Дело ведь в том, что горным стрелкам приходилось не только носить на себе все свои вещи (которые пехотинцы сдавали в обоз) и оружие, но и при этом еще передвигаться по пересеченной местности, преодолевать горные массивы и фактически заниматься альпинизмом.

Ближе к концу войны немецкое командование было вынужденно, из-за нехватки живой силы, использовать горнострелковые дивизии (как и парашютно-егерские соединения) для "латания дыр" на фронте. Вынужденные воевать на равнине, без поддержки тяжелого вооружения и бронетанковых соединений, горные стрелки несли большие, неоправданные потери. Но действуя в своей стихии - среди горных вершин Норвегии, Балкан, Кавказа, Крымских и Карпатских гор, немецкие горные стрелки проявляли чудеса храбрости, мастерства и решительности.

Горные стрелки отличались высоким боевым духом и ревностно блюли честь мундира и своего подразделения. Солдаты боготворили своих командиров, таких как Эдуард Дитль - "герой Нарвика" и Юлиус "Папа" Рингель. Любопытно заметить, что первым солдатом Вермахта получившим Дубовые листья к Рыцарскому Железному кресту, был именно горный стрелок, генерал-полковник Эдуард Дитль, чьим именем в наши дни названа школа горных стрелков Бундесвера - "Dietl Kaserne" ("Казарма Дитля").

1. Gebirgs-Division (1-я горнострелковая дивизия)

1. Gebirgs-Division (1-я горнострелковая дивизия)

1-я горнопехотная дивизия 7-й военный округ Мюнхен 98 и 99-й горнопехотные полки

79-й горно-вьючный арт. полк

Дивизия была сформирована в апреле 1938 года и базировалась в Гармише (Бавария) и была приписана к VII Военному округу. После аншлюса Австрии дивизия пополнила свои ряды отлично подготовленными австрийскими горными стрелками. Первоначально, в состав дивизии входило три горнострелковых полка (98, 99, 100), но в 1940 году 100-й горнострелковый полк был развернут в 4-ю горнострелковую дивизию.

В польской кампании дивизия участвовала в составе XIV Армии. В этой кампании дивизия записала на свой счет взятие перевала Пшеленч-Дукельска на границе с Чехословакией, и после более чем 300 км марш-броска взятие города Лемберг (Львов), который согласно советско-германскому "пакту о ненападении" пришлось передать советским войскам. Затем дивизия участвовала в захвате Нидерландов и Франции в 1940 году, где солдатам дивизии пришлось с боями форсировать реки Маас и Эну.

Здесь будет уместно добавить, что 1-ю горнострелковую дивизию предполагалось использовать в операции "Морской Лев" - вторжении в Англию. Когда же план "Морской Лев" был отвергнут, дивизия переключилась на подготовку к захвату Гибралтара, - также еще одну неосуществленную операцию немецкого командования.

Дивизия принимала участие и в балканской кампании в апреле 1941 года. 1-й и 4-й горнострелковым дивизиям пришлось прорывать оборону югославской армии при очень неблагоприятных погодных условиях. Но на этом участке фронта немцы имели численный перевес и, несмотря на стойкое сопротивление югославской армии, быстро прорвали линию фронта. В дальнейшем разгроме Югославии, который последовал в течении 12 дней, дивизия практически не участвовали. Тем не менее, после завершения кампании на Балканах, Гитлер лично поблагодарил горных стрелков.

Летом 1941 года 1-я горнострелковая дивизия была переброшена на западную границу СССР, где в составе группы армий "Юг" должна была участвовать в осуществлении плана "Барбаросса". Первые месяцы на Восточном фронте дивизия действовала на Украине: брала Умань, Сталино, участвовала в боях за Киев и форсировала Днепр, Миус. Весной 1942 года 1-я горнострелковая дивизия вошла в состав 1-й танковой армии, действовавшей в районе Донца. Во время летнего наступления Вермахта на юге, дивизия участвовала в июне в боях за Харьков и в августе достигла Кавказа и оставалась здесь до 1943 года. Именно в это время солдаты 1-го высокогорного батальона дивизии совершили знаменитое восхождение на Эльбрус, где установили свое знамя. Затем дивизия участвовала в оборонительных боях зимой 1943 года, а позже входила в состав сил брошенных на помощь 6-й армии генерала Паулюса.

Наконец в июле 1943 года дивизию ответили на отдых и переформирование в Грецию. Уже на Балканах дивизия вошла в состав стратегического резерва ОКВ и вплоть до октября 1944 года вела борьбу с югославскими партизанами. В ноябре 1944 года дивизия снова была переброшена на Восточный фронт, в Венгрию, где и ожесточенно сражалась с наступающими войсками Красной Армии. Затем 1-я горнострелковая дивизия в составе 2-й танковой армии участвовала в последнем крупном наступлении Вермахта - в боях в районе озера Балатон, где в конце марта 1945 года угодила вместе с 13-й горнострелковой дивизией СС "Хандшар" в страшную "мясорубку".

В последние месяцы войны 1-я горнострелковая дивизия уже фактически перестала существовать и представляла собою несколько боевых групп, но все же 12 марта 1945 года она была переименована в 1-ю народную горнострелковую дивизию (1. Volks-Gebirgs-Division) и ее подразделения с боями отступали на юго-восток Австрии, в Альпы, где и капитулировали в мае 1945 года вместе с остальными частями Вермахта. Поскольку эта часть Австрии оказалась в советской оккупационной зоне, личному составу дивизии пришлось отправиться далеко на Восток, а для многих из солдат это "путешествие" оказалось последним в жизни...

Командиры дивизии:

Генерал-майор Людвиг Кублер (1 марта 1938)

Генерал-майор Хуберт Ланц (25 октября 1940)

Генерал-лейтенант Вальтер Штеттнер Риттер фон Грабенхофен (17 декабря 1942)

Генерал-майор Август Виттман (19 октября 1944)

Генерал-лейтенант Йозеф Кублер (27 декабря 1944)

Генерал-майор Август Виттман (17 марта 1945)

Подразделения дивизии:

Gebirgsjäger-Regiment 98

Gebirgsjäger-Regiment 99

Gebirgsjäger-Bataillon 54

Hochgebirgs-Jäger-Bataillon 1

Hochgebirgs-Jäger-Bataillon 2

Gebirgs-Aufklärungs-Abteilung 54

Kradschützen-Abteilung 54

Radfahr-Abt. 54

Gebirgs-Aufklärungs-Abt. 54 seit 1.4.1943

Gebirgs-Artillerie-Regiment 79

Gebirgs-Panzerabwehr-Abteilung 44

Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 54

Gebirgsjäger-Feldersatz-BataiIlon 54

Gebirgsjäger-Feldersatz-Bataillon 79

Div.Nachschubführer 54

Gebirgs-Träger-Bataillon 54

Kriegsgefangenen-Gebirgs-Träger-Bataillon 54

Подобно 1 горнострелковой дивизии были сформированы и другие. Всего в Вермахте их было 8 и 5 горных дивизий СС плюс 6 егерских дивизий приспособленных для боёв в

Ещё немного истории горнострелковых частей Германии

Части альпийских (горных) стрелков (Gebirgsjäger) были созданы во время первой мировой войны, когда Германии для поддержки союзной Австрии на Итальянском фронте потребовались специализированные подразделения. Эмблемой альпийских стрелков стал высокогорный цветок эдельвейс.

Перед началом Второй мировой войны личный состав немецких горнострелковых войск прошел основательную подготовку в Альпах и на Кавказе. Немецкий журнал "Кораллы" писал в начале сороковых:

"Перед войной наших егерей часто можно было увидеть на учениях в Альпах. Правда, для того чтобы их увидеть, нужно было очень внимательно всматриваться. Тысячи туристов бродили по горам, не замечая войск, ибо оставаться незаметными - важнейшее правило альпийского стрелка. Только перейдя удобные дороги и взобравшись по горным тропам вверх, вы могли наткнуться на группу солдат, усердно занятых лазаньем по скалам. Имея хороший бинокль, вы могли с какой-нибудь вершины наблюдать за тактическими занятиями: дерзкие маневры, захваты важных пунктов, молниеносные отходы следовали один за другим. Егеря, как кошки, взбирались на неприступные вершины диких скал, на секунду прилипали к острым карнизам и бесследно исчезали где-то в темных расселинах. В самые холодные зимние дни в засыпанных снегом горах можно было видеть белые фигуры лыжников с тяжелым грузом на спине. Они неслись с отвесного склона, внизу стряхивали снег и снова пускались в бешеное преследование невидимого противника: на глетчерах они преодолевали глубокие овраги, на вершинах гор устанавливали орудия и минометы, искусно строили изо льда и снега теплые убежища".

Во время Второй мировой войны немецкие горные стрелки зарекомандовали себя как высококлассное боевое соединение, эффективно решавшее боевые задачи не только в горах, но и в любых других условиях. Они прошли всю войну и действовали на всех фронтах: от Норвегии до Балкан и в особенности в России. Когда в 1939 году началось вторжение в Польшу, 1-я, 2-я и 3-я дивизии альпийских стрелков охватили с флангов польские войска, а вскоре после этого 2-я и 3-я дивизии были переброшены в Норвегию, чтобы воспрепятствовать высадке союзников в Нарвике. Своими решительными действиями они быстро склонили чашу весов в пользу Германии. Сформированные в 1941 году 5-я и 6-я дивизии альпийских стрелков проторили путь вторжению на Балканы и в Грецию. После капитуляции греческой армии дивизии альпийских стрелков приняли участие в воздушном десанте на Крит, обороняемый отборными частями союзников. В подтверждение уже сложившейся репутации альпийские стрелки сражались как львы и оказали неоценимую помощь немецким десантникам, понесшим в этой операции тяжелые потери.

По немецким источникам, батальон «эдельвейсов» состоял из пяти рот, каждая включала в себя до 90 человек, имела на вооружении десять станковых, 36 ручных пулеметов, девять 50-мм и шесть 81-мм минометов, две 75-мм горных пушки. Командиры и солдаты в совершенстве владели альпинистскими и горнолыжными навыками, умели водить различные виды транспорта.

В августе 1942 года 49-й горнострелковый корпус генерала Конрада из района Невинномысской и Черкесска двинулся к перевалам Главного Кавказского хребта. Предоставим слово генаралу Конраду:

"1б августа, поднимаясь на Клухорский перевал, на развилке горных дорог я встретил командира дивизии "Эдельвейс", возвращающегося с рекогносцировки занятого противником перевала. "Обход перевала с запада почти завершен. Завтра мы его возьмем", - доложил генерал-лейтенант Ланц. Он был уверен в успехе. Накануне, 15 августа, фон Хиршфельду удалось ввести противника в заблуждение. Дважды переходили его солдаты бурный, сковывающий движение, доходящий до пояса поток ледниковых вод на большом высокогорье. Им удалось обойти отсечные позиции врага. Теперь фон Хиршфельд стоял лицом к лицу с главными силами противника, владеющего седловиной перевала. Обходной отряд фон Хиршфельда силой до двух рот с тяжелыми пулеметами и минометами после многочасового восхождения, подвергаясь ежеминутной опасности, овладел господствующим над местностью круглым гребнем перевала. Отсюда можно было вести постоянное наблюдение за занятым противником перевалом. Вскоре положение защитников перевала ухудшилось. Опасаясь быть полностью отрезанными от своих и уничтоженными, с наступлением темноты они попытались отойти. В этих условиях фон Хиршфельд провел еще одну атаку, на этот раз с фронта, и в ночном бою овладел перевалом".

21 августа 1942 года гауптман (капитан) Грот с группой лучших альпинистов 1-й и 4-й горно-стрелковых дивизий поднялся на обе вершины Эльбруса (западная - 5642 метра, восточная - 5621 метр) и установил там флаги фашистской Германии... Восхождение Грота на Эльбрус геббельсовская пропаганда преподнесла чуть ли не как полное покорение Кавказа. Немецкие газеты писали: «На высшей точке Европы, вершине Эльбрус, развевается германский флаг, скоро он появится и на Казбеке...». Всех участников, поднявшихся на вершину, которую намеревались назвать именем фюрера, наградили железными крестами и специальными жетонами с контурами горы и надписью «Пик Гитлера».

Выбить "эдельвейсов" с Кавказа Красная Армия так и не смогла, они ушли оттуда сами в 1943 году, потому что захват советскими частями Нальчика создал угрозу окружения и сделали бессмысленным удержание кавказских вершин и перевалов в условиях общего отступления немецкой армии.

Позже в течение нескольких месяцев 1-я, 4-я, 6-я и 7-я дивизии обороняли Одессу. С 1941-го по 1945 год альпийские стрелки использовались также для отражения прорывов русских войск в Финляндии и Норвегии.

Хочу уточнить, что горнострелковые войска Вермахта, не являлись частями СС (в СС были собственные горно-стрелковые части), потому что формировались не по партийному принципу принадлежности к НСДАП, а по территориально-спортивному. В этот элитный спецназ принимали только уроженцев горных районов Баварии и Тироля, а также спортсменов-альпинистов. В принципе, эдельвейс был эмблемой всех горных стрелков, но под неофициальным названием "Эдельвейс" больше известна первая дивизия альпийских стрелков.

Сегодня из всех частей германской армии только альпийские стрелки (равно как и воздушный десант) ревностно хранят свои боевые традиции. В настоящее время 23-я бригада альпийских стрелков - единственное формирование бундесвера, подготовленное для действий в условиях высокогорья. Эта бригада вместе с 22-й моторизованной бригадой и 24-й броневой бригадой входит в состав 1-й дивизии альпийских стрелков.

22-я моторизованная бригада состоит из 224-го батальона бронетехники, 221-го моторизованного, 225-го артиллерийского и 220-го противотанкового батальонов, 24-я бронированная бригада состоит из 243-го батальона бронетехники, 242-го моторизованного, 235-го артиллерийского и 240-го противотанкового батальонов, 23-я бригада альпийских стрелков со штаб-квартирой в Бад Райхенхалле (неподалеку от австрийской границы) состоит из трех батальонов, расквартированных в Берхтесгадене, Бранненбурге, Ландсберге и Миттенвальде. 231-й батальон, состоящий из четырех рот (трех боевых и одной резервной), в военное время насчитывает до 870 человек личного состава, 245-й артиллерийский батальон оснащен восемнадцатью 155-мм гаубицами, 230-й противотанковый располагает значительной огневой мощью в виде 21 комплекта противотанковых реактивных систем "Милан". Дополнительно в состав бригады входит команда альпинистов и несколько лыжных разведывательных команд.

Более 80% альпийских стрелков - добровольцы, преимущественно уроженцы Южной Баварии. Отлично подготовленная и состоящая из отборных бойцов, 23-я бригада по праву может считаться элитным воинским формированием.

Сегодня горные стрелки надежно стоят на страже мира, охраняя рубежи Германии и участвуя в различных миротворческих миссиях ООН, например, в Косово и Афганистане.

НАГРАДЫ ГОРНОСТРЕЛКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Награды горных стрелков

Помимо общевойсковых наград у горных стрелков германского вермахта были свои награды. На этой страничке представлены некоторые из них.

это памятные медали за сражения в горах и медали горноспасателей

знаки члена альпийского союза

знаки горного проводника и горноспасателя

членский знак альпийских частей

Горные обереги

знак на кепи горного стрелка и егеря

нарукавные нашивки егерей горных стрелков и горноспасателей

________________________________________________________________

Опознавательные знаки горнострелковых дивизий

Ниже показаны знаки горнострелковых дивизий и егерей а также состав дивизий плюс обозначения горнострелковых дивизий СС

1-я горнопехотная дивизия

7-й военный округ Мюнхен

98 и 99-й горнопехотные полки

79-й горно-вьючный арт. полк

2-я горнопехотная дивизия

136 и 137-й горнопехотные полки

111-й горно-вьючный арт. полк

3-я горнопехотная дивизия

18-й военный округ Зальцбург

138 и 144-й горнопехотные полки

112-й горно-вьючный арт. полк

4-я горнопехотная дивизия

5 и 8-й военные округа Штутгарт, Бреслау

13 и 91-й горнопехотные полки

94-й горно-вьючный арт. полк

5-я горнопехотная дивизия

7, 13 и 18-й военные округа Мюнхен, Нюрнберг, Зальцбург

85 и 100-й горнопехотные полки

95-й горно-вьючный арт. полк

6-я горнопехотная дивизия

18-й военный округ Зальцбург

141 и 143-й горнопехотные полки

118-й горно-вьючный арт. полк

7-я горнопехотная дивизия

13-й военный округ Нюрнберг

206 и 218 горнопехотные полки

82-й горно-вьючный арт. полк

10-я горнопехотная дивизия

18-й военный округ Зальцбург

139-й горнопехотный полк

3 и 6-й горнопехотные батальоны

931-й горно-вьючный арт. полк

Опознавательные знаки Егерских дивизий

5-я егерская дивизия

5-й военный округ Штутгарт

56 и 75-й егерские полки

5-й артиллерийский полк

8-я егерская дивизия

8-й военный округ Бреслау

28 и 38-й егерские полки

8-й артиллерийский полк

28-я егерская дивизия

8-й военный округ Бреслау

49 и 83-й егерские полки

28-й артиллерийский полк

97-я егерская дивизия

7-й военный округ Мюнхен

204 и 207-й егерские полки

81-й артиллерийский полк

100-я егерская дивизия

17-й военный округ Вена

54, 227 и 369-й егерские полки

100-й артиллерийский полк

101-я егерская дивизия

5-й военный округ Штутгарт

228 и 229-й егерские полки

85-й артиллерийский полк

Опознавательные знаки горнострелковых дивизий СС

6 SS - Gebirgs - Division

6 SS - Gebirgs - Division

"Nord"

Командиры: бригаденфюрер СС Демельхубер (май 1941 - апрель 1942), бригаденфюрер СС Кляйнштеркамп (до декабря 1943), далее сменилось несколько командиров, из них известны лишь группенфюреры СС Дебес и Бреннер.

Дивизия была сформирована весной 1941 в Финляндии из боевой группы "Норд". Участвовала в нескольких боях в июне 1941. Позже была переформирована в 6 - ю горнострелковую дивизию СС "Норд". Проходила интенсивные тренировки в Австрии и на Балканах. В августе 1942 возвращена в Финляндию. Воевала в Норвегии и Дании. Принимала ограниченное участие в Арденнской операции. В мае 1945 уцелевшие части сдались американцам.

Основные боевые подразделения (в 1944): 11 - й горнострелковый полк СС "Рейнхард Гейдрих", 12 - й горнострелковый полк "Михаэль Гайссман", 506 - й танковый батальон СС, 6 - й полк горной артиллерии СС, 6 - й зенитно - артиллерийский дивизион, 6 - й горный истребительно - противотанковый батальон, 6 - й горносаперный батальон, 6 - й горный батальон связи.

7 SS - Freiwilligen - Gebirds - Division

7 SS - Freiwilligen - Gebirds - Division

"Prinz Eugen"

Командиры: группенфюрер СС Артур Флепс (до июня 1943), бригаденфюрер СС Райхсриттер фон Оберкап (до февраля 1944), бригаденфюрер СС Кумм (до января 1945), обергруппенфюрер СС Шмидтхубер.

Дивизия сформирована в марте 1942 из прогермански настроенных австрийских и румынских офицеров. Из - за устаревшего оснащения использовалась, в основном, против партизан и гражданского населения. Во время наступления Красной Армии дивизия находилась в Югославии. В боях с советскими войсками понесла очень большие потери. Дивизия оставалась на Балканах до самого конца войны и сдалась в плен югославской армии 5 мая 1945.

Основные боевые подразделения (на октябрь 1943): 13 - й добровольческий горнострелковый полк СС "Артур Флепс" и 14 - й добровольческий горнострелковый полк СС, 7 - й горный разведывательный батальон, 7 - й полк горной артиллерии СС, 7 - й горный истребительно - противотанковый батальон, 7 - й горносаперный батальон, 7 - й горный батальон связи.

13 Waffen - Gebirgs - Division der SS

13 Waffen - Gebirgs - Division der SS

"Handschar"

(хорватская дивизия №1)

Командиры: бригаденфюрер СС Зауберцвайг, бригаденфюрер СС Хампель.

Дивизия сформирована весной 1943 и в основном использовалась против партизан Тито. Официальное название "BH" - "Bosnia - Herzegovina". С июля 1943 по февраль 1944 находилась во Франции. Весной 1944 использовалась в операциях против партизан. Зимой 1945 воевала в районе озера Балатон. Остатки дивизии сдались англичанам 5 мая 1945.

Основные боевые подразделения (июль 1943): 1 - й и 2 - й добровольческие горнострелковые хорватские полки, 13 - й горный разведывательный батальон, 13 - й полк горной артиллерии СС, 13 - й горный батальон самоходной артиллерии, 13 - й горносаперный батальон, 13 - й горный батальон связи.

23 Waffen - Gebirds - Division - der SS

"Kama"

(Хорватская №2)

Командир: штандартенфюрер СС Райтхель.

Начала формироваться в Боснии в июне 1944, однако наступление Красной Армии сорвало все планы. Некоторые офицеры этой дивизии участвовали в боях в составе дивизии "Хондшар". Сама дивизия была расформирована в конце 1944.

Основные боевые подразделения: 56 - й, 57 - й и 58 - й горнострелковые полки СС, 21 - й горный разведывательный батальон, 23 - й горный артиллерийский полк, 23 - й истребительно - противотанковый батальон, 23 - й горный саперный батальон, 23 - й батальон связи.

24 Waffen - Gebirgs - Division der SS

24 Waffen - Gebirgs - Division der SS

"Karstjäger"

Командиры: штандартенфюрер СС Брандс, штурмбанфюрер СС Бершенайдер, штурмбанфюрер СС Хан, оберштурмбанфюрер СС Вагнер.

Формировалась в августе 1944 в Истрии из отдельного батальона СС "Карстегер". Использовалась против партизанских отрядов. Участие в боевых действиях в составе сухопутных войск не принимала.

Основные боевые подразделения: 59 - й и 60 - й горнострелковые полки СС, 24 - й горный разведывательный батальон, 24 - й полк горной артиллерии СС, 24 - й горный истребительно - противотанковый батальон, 24 - й горный саперный батальон, 24 - й горный батальон связи.

Горный отряд подобно экипажу военного корабля имел зачастую второго врага помимо противника — окружающую среду. Подобно морякам они должны были строго беречь продукты питания (а также фураж для животных), боеприпасы и медикаменты, ведь позади них не было обозов и тыловых служб снабжения. В условиях плохой погоды, камнепадов, снежных лавин и подстерегающих пропастей даже небольшое ранение или травма могли закончиться гибелью, т. к. эвакуация к пункту медицинской помощи могла занять дни и недели, если вообще была возможна. Еще одной особенностью горной войны была трудность, а чаще полная невозможность отрыть окоп или соорудить иное защитное сооружение. Во время боя солдат должен был укрываться за камнями или ледяными глыбами, которые в свою очередь порождали множество острых осколков от попавших в них пуль и снарядов.

Важным фактором успеха в горах была надежная связь. В начале войны штатные радиостанции весили 35 кг и имели дальность действия ДО 4 КМ при передаче голосом и до 16 км — при сигналах азбуки Морзе. Такой комплект приходилось нести команде из трех человек, ведь у каждого была еще личная поклажа и оружие. Часто в горах были проблемы с прохождением радиосигналов, поэтому широко применялись другие средства связи, например, с помощью сигнальных флагов (наподобие морского семафора), которые при хорошей видимости позволяли передавать сообщения на расстояние до 5 миль. Использовались также специально обученные собаки (в основном сенбернары), которые, кроме донесений, могли доставлять боеприпасы, продукты и медикаменты.

Впоследствии радиостанции были намного облегчены, и их мог переносить уже один человек.

Особое значение в горах имели одежда, снаряжение и продукты питания. Кроме обычного обмундирования, в комплект которого, конечно, не входили такие веши, как шинель, солдаты в горах носили штормовки из плотной ткани, меховые жилеты, блузы-анораки и другие, иногда не регламентированные предметы теплой одежды. Особой популярностью у немецких егерей пользовались советские армейские спальные мешки,

которые были легче, теплее и меньше по объему штатных немецких одеял, входивших в комплект личного имущества солдата. Что касается продуктов питания, то они должны были содержать максимум калорий при минимуме веса и объема. Выбирались такие продукты, которые при необходимости можно было съесть сырыми или очень быстро приготовить с наименьшими затратами топлива, тем более что в высокогорных районах вода кипит при температуре ниже 100 градусов. Поэтому в рацион немецких егерей входило сушеное мясо, обезвоженные овоши и сухофрукты, консервы, кофе, шоколад и т. п. Для животных заготавливали высушенный брикетированный фураж.

К специальному снаряжению относились лыжи, защитные затемненные очки от ветра и снежной слепоты, ледорубы и альпинистское снаряжение (для высокогорных батальонов), цветные веревки и флаги для обозначения маршрута в условиях плохой видимости, компас, бинокль и другие предметы. Врачи оснащались специальными носилками, позволяющими спускать раненых и больных в вертикальном положении. Такие

носилки можно было ставить на лыжи и при острой необходимости использовать в качестве операционного стола. Специально для горных войск была разработана медицинская палатка с крышей из прозрачной синтетической ткани для обработки раненых.

Две эмблемы горных стрелков и смертный медальон 14-й пехотной роты 137-го горно-егерского полка

Особое значение в составе горных подразделений имели инженерно-саперные подразделения.

Кроме всех обычных обязанностей военного инженера, они должны были решать много специфических задач. К таким задачам относились прокладка и укрепление горных дорог, укрепление карнизов над тропами и подрыв лавиноопасных снежных масс с целью превентивного сброса лавины, устройство спусков для людей, животных

и техники, сооружение переправ и мостов различного типа от простой веревки, перекинутой через пропасть, или подвесного моста до понтонных переправ для транспортных средств. Вот лишь небольшой перечень мостов, сооружаемых горными саперами Вермахта: простой пешеходный длиной до 120 метров, висячий 4-тонный для легких машин и гужевого транспорта, 2-тонный надувной с настилом длиной до 60 метров, 16-тонный понтонный, сооружаемый за 20 минут, и др. Занимались они также и сооружением укрытий от непогоды на время отдыха и ночевок, используя при этом ледяные и каменные пещеры и возводя защитные стены из камня и бревен. Личное оружие в горных подразделениях состояло, в принципе, из того же набора, что и в полевых войсках. В первую очередь это были разные модификации карабинов 98к, преимущественно их горный укороченный вариант, а также винтовки разных систем, включая чехословацкие, австрийские, польские и др. Позже к ним добавились Gew43 и Stg44. Поскольку в горах одним из строжайших требований была экономия патронов, то вопрос точности огня имел первостепенное значение. Поэтому на карабины и винтовки часто устанавливали оптические прицелы. Кроме оружия точного боя, применялись и пистолеты-пулеметы МР40, обычные пистолеты и пулеметы MG34 и MG42. Для ближнего боя широко использовались ручные гранаты.

Альпеншток немецкого горного егеря

Горный егерь Вермахта.Баварские Альпы 1941 год

Находки черных копателей. Смертный жетон и значок эдельвейс

Иоганн Фосс "Черные эдельвейсы"

Февраль 1943 года. Наш взвод в полной боевой выкладке поднялся на лыжах по крутому горному склону. Дождавшись последнего, мы собрались в седловине горной вершины Торренер Йох, на высоте 1800 метров над уровнем озера Кенигзее, с одной стороны, и долины Зальцаха — с другой. Задыхаясь и опираясь на лыжные палки, мы с великим удовольствием наслаждались коротким отдыхом. На нас белые накидки с капюшонами, натянутыми на вязаные шапочки. На фоне ослепительно белого снега видны лишь наши пулеметы и винтовки. Прочее военное снаряжение невозможно различить, так как в глаза нам светит яркое солнце. Некоторые из нас сняли шапочки, и сразу стала видна узкая полоска белой кожи возле линии волос, резко контрастирующая с загорелыми лицами. Наши губы намазаны толстым слоем жира, глаза защищены темными очками в легкой алюминиевой оправе.

Загар лег на наши лица во время полевой подготовки, которой мы упорно занимаемся последние недели. Она заменяет нам строевую подготовку на плацу, которой заполнено все время призывников в других воинских подразделениях. Условия нашего нынешнего проживания типично спартанские. Мы живем в двух охотничьих домиках, один из которых расположен на вершине, а другой на склоне горы. Каждое утро начинается с зарядки, за ней следует завтрак и занятия лыжной подготовкой и тренировки в высокогорных условиях, вроде восхождений на ледник, строительства домов из снега и льда и тому подобного.

Снег на горном хребте плотный и заледенелый, спрессованный постоянными ветрами. Свежевыпавший снег быстро тает на солнце. Примерно в десяти километрах от нас протянулся заснеженный массив горы Ватцманн. Здесь же, на нашем берегу озера, высится вершина Хоэ Гель. Горный хребет Шнайбштайн возвышается южнее и севернее седловины.

Горы представляют собой восхитительное зрелище. Глядя на них и видя рядом с собой лица товарищей, я думаю, что это именно то, к чему я всегда стремился. Прежде чем закончить утренние упражнения, нам нужно совершить еще один горный спуск. В данный момент мы отрабатываем перемещение оружия. Наши пулеметы установлены на похожих на лодки санках, которые тянут, как собаки в упряжке, три человека — два спереди и один — пулеметчик — сзади. Первый пулемет готов. Винтовки заброшены на ремне за спину, коробки с боеприпасами привязаны к телу. Три человека, образовав треугольник, спускаются вниз. Впереди командир, за ним пулеметная команда. За первой тройкой устремляются остальные горные пехотинцы. Движение осуществляется ритмично и в полной гармонии благодаря интенсивной лыжной подготовке предыдущей недели. Скоро наши товарищи скрываются за скальным выступом. Подходит наша очередь.

Днем выпадает снег. Мы возвращаемся домой довольно рано. После ужина я заступаю в караул. Мне придется отстоять первые два часа ночи. Сильные порывы ветра наметают сугробы снега возле нашего домика. Внутри мерцает слабый свет, пробивающийся через неплотно сдвинутые занавески. Мои товарищи поют. Наш репертуар носит преимущественно южнотирольский характер, потому что большая часть нашей роты родом из этих мест. Их «национальный гимн» — песня радостного признания любви Южному Тиролю. В нашем батальоне она очень популярна.

Мир так широк, велик и полон солнечного света,

Но самое прекрасное в нем — мой родимый край.

Наша подготовка в условиях гор продолжалась еще несколько недель. Когда я вспоминаю то время, то понимаю, что наши инструкторы вели себя слаженно, как единая команда. Они хотели сделать из нас умелых, хорошо подготовленных солдат, способных выполнять боевые задачи небольшими отдельными группами и знающих, как выживать не только в боевых условиях, но и в суровой ледяной пустыне. Им хотелось, чтобы мы умели действовать на пересеченной местности энергично, осмотрительно и быстро. Таким образом, в нашей полевой, точнее горной, подготовке, делался особый акцент на физические нагрузки. Предполагалось, что мы научимся с доблестью выходить из сложных ситуаций там, где невозможно использовать тяжелое вооружение и бронетехнику.

Представление о войсках СС как о политически оболваненных фанатиках, послушных игрушках в руках опытных партийных кукловодов, тупых, нерассуждающих марионетках, исповедовавших национальную и расовую ненависть, крайне далеко от истины. Главной целью нашей боевой подготовки было умение побеждать в условиях современной войны. Мы все были добровольцами, которые страстно хотели овладеть соответствующими навыками и умениями. Да, мы чувствовали свое отличие от других родов войск, но то же самое можно сказать и о танкистах, и о парашютистах.

В войсках СС офицеры не принадлежали к другим социальным классам, их выбирали из числа опытных солдат, проявивших в бою хорошие командные качества. К ним обращались только по званию, не употребляя слова «герр» перед фамилией, то же самое касалось и младших офицеров. Особого эсэсовского салюта не было — правую руку следовало поднимать не к головному убору, а лишь на уровень глаз. Салют отдавался достаточно формально и небрежно, чтобы избежать сходства с партийным приветствием. Некоторые наши правила резко контрастировали с правилами вермахта, например пайки были одинаковы и для рядовых, и для офицеров. Или замки на тумбочках в казармах. В вермахте они обязательны, и за открытую тумбочку там полагается три дня гауптвахты. В войсках СС все было по-другому. Сама мысль, что солдат может украсть что-то у своего товарища, была просто недопустима, это противоречило кодексу чести.

В казарму, расположенную в долине, рота вернулась в середине апреля. Спускаясь на другую сторону горного хребта, мы заметили неожиданный переход от зимы к весне, столь типичный для гор. На полпути вниз, в долину, снежный покров резко обрывался, растопленный жаркими лучами альпийского солнца. Ниже кромки снегов начинались зеленые луга с сотнями примул, горечавок и других уже распустившихся весенних цветов.

Во время пребывания в казарме наша рота раз в неделю отправлялась на стрельбище, которое находилось довольно далеко. Мы выходили из казармы на рассвете и шли по горам, протянувшимся между Зальцахом и Берхтесгаденом. Мы прибывали на место достаточно рано и будили жителей узких деревенских улочек нашей батальонной песней:

Мир так широк, велик и полон солнечного света…

Открывались зеленые ставни, и в окнах появлялись заспанные лица, провожавшие нас недоуменными взглядами. Наш командир, ехавший верхом, вежливо отдавал салют тем жителям, кто приветствовал нас.

Днем, на обратном пути, мы в очередной раз проходим через Берхтесгаден. Мы снова поем и стараемся всячески продемонстрировать свое прекрасное настроение. Выходя из восточной части города, выстраиваемся цепью. Снимаем головные уборы, закатываем рукава и медленно поднимаемся в гору по извилистой тропе. Эти долгие марши также были частью нашей физической подготовки и отнимали немало сил, особенно в летнюю жару. Поэтому совсем скоро удивительная красота гор стала привычной, малозначащей и во время долгих переходов мы просто смотрели себе под ноги, мечтая о том, как бы поскорее поесть и отдохнуть, вытянувшись на койке.

Вскоре наш путь пролегает рядом с Бергхофом, что на горе Оберзальцберг. Мы надеемся, что перед нашими взглядами предстанет нечто важное, соответствующее духу этого места, однако резиденцию фюрера мы обошли по широкой дуге и поэтому увидели ее лишь издалека. Мы заметили вооруженную автоматами охрану в черных мундирах СС, касках и идеально начищенных сапогах. Вид у нее зловещий, внушающий ужас. Место, которое охраняют эти представители старой гвардии, является средоточием верховной власти Германии. Сюда приезжают для встреч на высшем уровне правители европейских государств, здесь фюрер отдыхает от дел государственной важности.

Помимо огневой подготовки мы также занимались подъемами на Унтерсберг, горный массив, возвышавшийся над Зальцбургом. Рано на рассвете мы отправлялись к деревушке, располагавшейся к югу от города. Тяжелое вооружение мы не брали и захватили с собой лишь винтовки. В деревушке нам приказали наполнить рюкзаки картофелем — припасами для нашего поста, расположенного на вершине горы. Каждый взял примерно по 15 килограммов. Вес немалый, если учесть, что высоту 1300 метров над уровнем моря нам придется преодолевать, двигаясь почти постоянно вверх. Горизонтальная часть маршрута составляла лишь два километра. Первую четверть пути мы шли нормально и достаточно бодро, однако далее груз за плечами стал казаться нам все тяжелее и тяжелее. Вторая четверть оказалась труднее, а подъем круче прежнего. Мы ожидали, что эта часть пути будет трудной. Наш ротный командир проехал вперед, затем спешился и повел коня, взяв его под уздцы. Он обратил внимание на одного из солдат, который задыхался от быстрой ходьбы и еле поспевал за товарищами. Он приблизился к нему и повел себя как настоящий мудрый наставник.

— Давай, солдат, не отставай! У тебя все получится! Давай, я немного понесу твою винтовку. Скоро я вернусь и посмотрю, как у тебя дела.

С этими словами он закинул на плечо его винтовку и дальше зашагал чуть быстрее нас, опираясь на трость и по-прежнему ведя за собой коня.

Вскоре мы прошли половину пути. Ординарец нашего ротного должен был вернуться к нам с лошадью и забрать с собой тех, кто, судя по всему, был не в состоянии идти дальше. Гордость мешала нам признаться в усталости, однако командир сам выбрал из нас тех, кто, по его мнению, не смог бы благополучно завершить восхождение.

Затем мы приступили к преодолению преграды. Сначала нам пришлось пройти пространство, щедро усыпанное щебнем, передвижение по которому, как нам казалось, отнимало последние остатки сил. После этого, прежде чем взять приступом вершину, мы немного передохнули, чтобы восстановить силы. Скала была относительно неплохо подготовлена для подъема. В некоторых местах в ее толще была вырублена тропинка. Немного выше начались неравномерные пролеты ступеней, гигантских ступеней, на которые было чрезвычайно трудно подняться с нашей пятнадцатикилограммовой поклажей за плечами и полной походной выкладкой. Приходилось подтягиваться, хватаясь за канаты, протянутые над этой импровизированной лестницей. Последний отрезок восхождения оказался для нас самым трудным испытанием. Мы все покрыты потом, судорожно хватаем ртом воздух, чертыхаемся и все же карабкаемся один за другим вверх по ступеням. Наконец, те, кто идут впереди меня, скрываются из вида. Еще пара ступеней — и цель будет достигнута!

Делаю последнее усилие и оказываюсь на вершине — площадке, плоской как крыша дома. Увидев какое-то строение, расположенное в сотне метров от меня, чувствую, что теряю сознание. Колени начинают подкашиваться, небо надо мной становится ближе и раскачивается. Я падаю. Мое беспамятство длилось считаные секунды. Это приступ горной болезни, который, впрочем, не лишает меня радости от покорения вершины. Хозяйка дома, расположенного неподалеку, благодарит за принесенный картофель и радушно угощает нас обедом.

Через два часа отправляемся обратно. Спуск происходит по другому, значительно облегченному маршруту. Добираемся до леса и сворачиваем на самый прямой и короткий путь вниз. Вешаем на шею ремни винтовок, кладем руки на ствол и приклад. Так идти гораздо легче. Кроме того, мы избавились от картофеля. Срезаем углы вьющейся серпантином тропы и вскоре оказываемся в деревушке. Путь занял у нас не более получаса. Мы устали, но смеемся над тем, что у нас дрожат от напряжения колени.

На этом закончилась наша альпинистская подготовка. У нас еще остается время и силы, позволяющие совершить поездку в Зальцбург. Прогулки по улицам этого удивительного города и посещение концертов прекрасно скрасили период моей военной подготовки в окрестностях Зальцбурга и Берхтесгадена.

Через довольно короткое время солдат из нашей учебной роты отправили в Финляндию. Меня же оставили на курсах младшего офицерского состава в Торренер Йох. Из нас готовили командиров пулеметного взвода. Помимо этого мы довольно долго занимались альпинистской подготовкой.

Когда мы вернулись в долину, уже наступила осень. На моих эполетах теперь красовался тонкий серебряный галун. Скоро я окажусь на фронте. Мне очень хотелось знать, в какую дивизию я попаду. Я знал, что на Балканах воюет 7-я горно-пехотная дивизия войск СС. Однако я предполагал, что, скорее всего, меня отправят в часть, воюющую в Заполярье. Это место по-прежнему оставалось для меня загадкой, романтичным и далеким краем.