Кузьма Петров-Водкин – биография и картины художника в жанре Символизм – Art Challenge. Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Российский и советский живописец-символист

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939), русский художник, теоретик искусства и писатель.

Родился в Хвалынске (Саратовская губерния) 24 октября (5 ноября) 1878 в семье сапожника; сумел получить художественное образование при поддержке местных купцов. Учился в классах живописи и рисования Ф.Е.Бурова в Самаре (1895–1897) и Центральном училище технического рисования Штиглица в Петербурге (1895–1897). В 1905 окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где в числе его наставников был В.А.Серов. Посещал студию А.Ашбе в Мюнхене (1901) и частные академии Парижа (1905–1908). В эти же годы много путешествовал по Западной Европе и Средиземноморью, побывал в Северной Африке; позднее большое значение для него имели также крымские и среднеазиатские впечатления. Испытал разнообразные воздействия как современных (французский символизм), так и старинных (живопись Древней Руси и итальянского Раннего Возрождения) традиций. Был членом объединений «Мир искусства» и «Четыре искусства». Жил в Ленинграде, а с 1927 – в Пушкине.

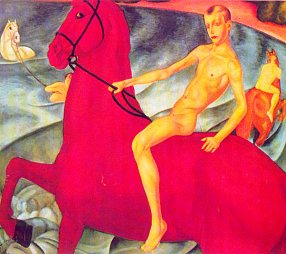

Целиком в духе символизма решены уже его ранние картины, где преобладают мотивы легенды или волшебного сна (Сон, 1911; Играющие мальчики, 1911; обе работы – в Русском музее, Петербург). Монументальным свидетельством творческой зрелости явилось знаменитое полотно Купание красного коня (1912) – простой сельский сюжет превращен (благодаря плавной ритмике форм и звучному локальному колориту) в поэтическое обобщение о судьбах России. Так же воспринимаются картины Мать (1913) и Девушки на Волге (1915). В своих новаторских монументально-декоративных работах (росписи в храме Василия Златоверхого в Овруче, 1910, Морском Никольском соборе Кронштадта, 1913, росписи и витраж в Троицком соборе города Сумы, 1915) Петров-Водкин выступает как замечательный мастер «церковного модерна». Религиозные мотивы порой одухотворяют и его светские композиции (1918 год в Петрограде (с фигурой Богоматери с Младенцем на первом плане), 1920; все картины – в Третьяковской галерее).

В 1910-е годы складывается особая художественно-теоретическая система Петрова-Водкина, где главную роль играет принцип «сферической перспективы», который позволяет ему, изображая натуру в ракурсах сверху и сбоку, передавать ощущение «земли как планеты». По-своему «планетарны», монументально-значительны даже его натюрморты (Селедка, 1918, Русский музей), портреты же воспринимаются как масштабные духовные вехи своего времени (Автопортрет, 1918; А.А.Ахматова, 1922; оба портрета – в Третьяковской галерее). Искренний «попутчик» революции, мастер создал эпически-идеализированные образы Гражданской войны (После боя, 1923, Центральный музей Вооруженных сил, Москва; Смерть комиссара, 1928, Русский музей). Но картина 1919 год. Тревога (1934, там же), с питерским рабочим, которого посреди ночи вызывают в ополчение, закономерно воспринимается как предчувствие сталинского «большого террора» с его ночными арестами, а многофигурное Новоселье (1937, Третьяковская галерея) –на тему «уплотнения бывших буржуев» – как сатира на новый быт.

Петров-Водкин часто (начиная с ранних подражаний М.Метерлинку) обращался к литературе, особенно в свой поздний период. Романтически-эмоциональны, весьма самобытны по жанру его Хлыновск (1930) и Пространство Эвклида (1933) – своего рода «вымышленные автобиографии», где причудливо сочетаются черты авантюрного романа, теоретического трактата и мемуаров. Плодотворно работал также как художник театра и педагог (преподавал в школе Е.Н.Званцевой (1910–1915) и Академии художеств (1918–1933).

Творческая судьба Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина

Даниэль С. М.

Творческая судьба Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939) складывалась счастливо. Превращение сына сапожника в знаменитого живописца, его стремительное перемещение из волжского захолустья в центры европейской культуры (Петербург, Москва, Мюнхен, Рим, Париж), его соседство с крупнейшими деятелями русского искусства в рафинированных столичных кругах - все это кажется фантастичным. В искусстве Петрова-Водкина цельно отобразился парадоксальный строй его личности: провинциально-цепкое, хозяйски-бережливое отношение к материалу духовной деятельности, с одной стороны, и космический размах гипотез, проектов, удивительная свобода мышления, интеллектуальное бескорыстие - с другой.

Первые робкие опыты привели пятнадцатилетнего юношу в Классы живописи и рисования Ф. Е. Бурова (Самара). В 1895 году с помощью меценатов он отправился в Петербург и поступил в Центральное училище технического рисования барона А. Л. Штиглица. Однако спустя два года, осознавая свое живописное призвание, Петров-Водкин перешел в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), которое окончил в 1904 году. Здесь ему посчастливилось работать в мастерской Валентина Серова. Кроме того, в 1901 году он был в Мюнхене, где посещал художественную школу А. Ашбе. Годы пребывания в МУЖВЗ отмечены литературными занятиями (проза и драматургия), подчас столь интенсивными, что художник даже колебался в выборе между живописью и литературой. Путешествие в Италию, длительное пребывание во Франции, учеба в парижских студиях, знакомство с современным европейским искусством расширили художественный горизонт Петрова-Водкина, окончательно определив выбор пути. Поездка в Северную Африку послужила основой работ, показанных в парижском Салоне (1908), а затем и на родине. В 1909 году в редакции журнала "Аполлон" состоялась первая персональная выставка Петрова-Водкина. На следующий год художник ст

Ал членом объединения "Мир искусства", с которым был связан до его роспуска (1924).

Уже в ранний период творчество Петрова-Водкина отмечено символистской ориентацией ("Элегия", 1906; "Берег", 1908; "Сон", 1910); здесь, безусловно, сказалось влияние старших современников (Михаил Врубель, Виктор Борисов-Мусатов, П. Пюви де Шаванн; в области литературы - Морис Метерлинк). Общественный резонанс первых выступлений художника носил противоречивый характер. Картина "Сон" вызвала бурную полемику и принесла молодому живописцу широкую известность, поскольку лагерь критики возглавил сам Илья Репин, а защиту - Александр Бенуа. Одни видели в Петрове-Водкине "новейшего декадента", у других с его творчеством связывались "аполлонические" ожидания, утверждение неоклассической тенденции. Сам же художник не мог судить о себе столь определенно: называя себя "трудным художником", он не лукавил. Дальнейшая эволюция показывает, что символизм художественного языка коренился в самой натуре живописца, равно как и в иконописной традиции, новое открытие которой состоялось именно в это время. "Играющие мальчики" (1911) и особенно "Купание красного коня" (1912) знаменуют принципиально важный рубеж в творчестве Петрова-Водкина. Хотя пластическая проработка объемов вступает в известное противоречие с условностью цвета и уплощением пространства, здесь ясно прочитывается стремление к синтезу восточной и западной живописных традиций, оказавшемуся столь плодотворным.

На протяжении 1910-х годов амплитуда поисков Петрова-Водкина остается очень широкой. Рядом с холстами монументально-декоративного характера, не лишенными стилизации ("Девушки на Волге", 1915), возникают психологизированные образы в "оболочке" почти натуралистической формы ("На линии огня", 1916). Наиболее органичными представляются произведения, связанные с темой материнства, проходящей через все творчество Петрова-Водкина ("Мать", 1913; "Мать", 1915; "Утро. Купальщицы", 1917). В то же время созревают идеи, приведшие Петрова-Водкина к созданию единственной в своем роде художественной системы. На первый план выдвигается проблема пространства, находящая разрешение в "сферической перспективе". Принципиальное ее отличие от "итальянской" перспективы - в расчете на динамику зрителя. Вместе с тем это организация символического пространства, адресующая к восприятию любого фрагмента действительности с "планетарной" точки зрения. Разнообразие пространственных позиций в картине связано с законом тяготения: наклонные оси тел образуют как бы веер, раскрытый изнутри картины. Чертами такой организации отмечены многие произведения: "Полдень. Лето" (1917), "Спящий ребенок" (1924), "Первые шаги" (1925), "Смерть комиссара" (1928), "Весна" (1935) и др. Понимание пространства как "одного из главных рассказчиков картины" вместе со специфическим истолкованием роли цвета (на основе первичной триады: красный, желтый, синий) определили зрелый живописный стиль Петрова-Водкина.

Космологический символизм сказывается и в портретах ("Автопортрет", 1918; "Голова мальчика-узбека", 1921; "Портрет Анны Ахматовой", 1922, и др.). Художник считал живопись орудием усовершенствования человеческой природы и стремился обнаружить в человеке проявление вечных законов мирового устройства, сделать каждое конкретное изображение олицетворением связи космических сил. Может быть, именно это позволяло ему читать судьбу по лицам.

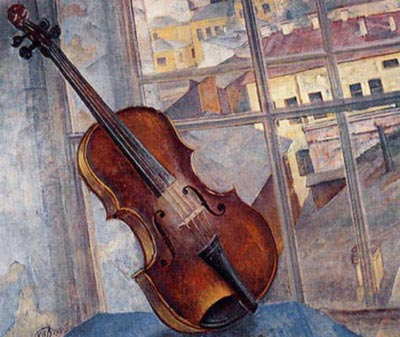

В первые послереволюционные годы Петров-Водкин особенно часто обращался к натюрморту, находя в этом жанре богатые экспериментальные возможности ("Утренний натюрморт", 1918; "Натюрморт с зеркалом", 1919; "Натюрморт с синей пепельницей", 1920). Предметы включены в то же единство всеобщей, космической связи: взятые с высокой точки зрения, в ясно обозримых пространственных отношениях, они активно взаимодействуют, общаются друг с другом на своем предметном языке. Вместе с тем натюрморты с красноречивой точностью передают суровый дух времени ("Селедка", "Скрипка", оба 1918).

Многие произведения Петрова-Водкина построены по принципу двойной экспозиции ("1918 год в Петрограде", 1920; "После боя", 1923; "Смерть комиссара", 1928), что дает повод ассоциировать его живопись с языком кинематографа.

На рубеже 1920-х и 1930-х годов Петров-Водкин, вынужденный из-за болезни на время оставить живопись, вновь обратился к литературному творчеству. Именно тогда им написаны автобиографические повести "Хлыновск" и "Пространство Эвклида", в которых он широко развил свои взгляды на природу и возможности искусства.

Последнее значительное произведение Петрова-Водкина - "1919 год. Тревога" (1934). Хотя своим названием картина адресует к конкретным историческим событиям, она сочетает в себе контрастные смыслы и вырастает до символа целой эпохи. Тревога за отечество, за человеческие судьбы, за будущее детей в 1934 году приобрела иной смысл, нежели в 1919.

Ориентация на вечные ценности, присущая творчеству Петрова-Водкина, не могла быть принята советской идеологией сталинского времени. После смерти художника его имя оказалось полузабытым. Только в середине 1960-х годов произошло новое открытие Петрова-Водкина, благодаря чему теперь ясен истинный масштаб его дарования и ценность творческого наследия.

"Творчество Кузьмы Сергеевича Петрова - Водкина и самая известная его картина "Купание красного коня" (1912) - ярчайший взлет, кульминация духовного возрождения России, озарившего начало XX века".

На фоне художественных экспериментов своего времени Петров - Водкин смог дать новую жизнь классической традиции, обогатив ее духовностью древнерусского искусства. Монументальное по форме и пророческое по содержанию его творчество стало достойным продолжением глубинной традиции русской культуры, связавшей имена А. Рублева, А. Иванова , М. Врубеля .

Родился художник на Волге в городе Хвалынске, который любовно назвал в своей автобиографической повести "Хлыновском" , как бы приближаясь к исконному народному говору. Петров - Водкин вышел как самородок из самого сердца народного, из крестьянско - мещанской среды, отчего закрепилась двойная фамилия. Отец его был сапожником.

Мальчик рос в дружной, трудолюбивой семье, окруженный любовью и вниманием. С матерью Анной Пантелеевной его связывала особенная душевная близость. Всю свою жизнь художник делился с нею в своих письмах самым заветным. От этой простой женщины будущий художник впитал особое, свойственное ощущение живой Вселенной.

Он писал о матери: "Космос для нее был единым целым и огромным бьющимся человеческим сердцем внутри него" .

Путь в искусство для Петрова - Водкина был непрост. Благодаря попечительству знаменитого архитектора Р. Мельцера, который обратил внимание на талантливого юношу, Петров - Водкин оказывается в Петербурге и поступает в Центральное училище технического рисования барона А. Штиглица. Впрочем, вскоре, стремясь вырваться из - под опеки, он отправляется в Москву, где в Училище живописи, ваяния и зодчества становится учеником В. Серова . Первоначально художник был склонен к сопровождению раскрытия других талантливых личностей, прежде всего драматургического и литературного направления. Писатель в 1900-е годы даже оттесняет в нем художника. Пьеса "Жертвенные" , навеянная драмами М. Метерлинка, была поставлена на театральной сцене и имела колоссальный успех. И, наконец, в нем просыпается страстный путешественник. Европа, Африка, Восток - вот лишь пунктир его странствий и короткое время для стремления к познанию пространства. Но это особое стремление. Пафос путешествий Петрова - Водкина - не открытие новых земель, а желание ощутить планету Земля как единое живое существо. Эта потребность в нем была так сильна, что толкнула молодого художника на авантюру. Ограниченный в средствах, со свойственной ему крестьянской сметкой он находит остроумный выход: обращается к фирме, производящей велосипеды, с предложением осуществить рекламную поездку. На велосипеде он исколесил всю Европу. Встреча с европейской культурой стала для него важной школой.

С детства внимание Петрова - Водкина всегда манили различные стихийные природные явления: извержения вулканов, землетрясения, затмения светил и наводнения. В них он как будто стремился услышать пульс Вселенной, созвучный с состоянием души и человечества.

Все это было отражением в его творческом периоде, создавая особый тип построения пространственного промежутка - сферической вселенской перспективы. В шедеврах "Купание красного коня" , , "Полдень 17 г." , линия горизонта круглится, воссоединяя событие планетарным ритмом. В своей автобиографии "Хлыновск" он передает, как откровенное событие, произошедшее с ним близ Волги на Затоновском холме. Упав на вершине холма и окинув глазами весь горизонт, он ощутил себя в сферической чаще вселенной, увенчанной всевышним духовным куполом. Ощущал себя в центре всего мира, в центре всей планеты. Во время восхождения к жерлу пробудившегося Везувия, рискуя жизнью, он переживает своеобразный экстаз, "героическую торжественность". "Двинулся космос и треплет, и мчит меня в его ритмах небывалых, незнакомых мне. И земля, которую я знал до той поры, оказалась иной..." - этими словами заканчивает Петров - Водкин вторую часть воспоминаний "Пространство Эвклида".

Впереди его ждали великие свершения...

На этот подвижнический путь в искусстве художник вступает не один. В 1906 г. он встретил в Париже М. Йованович, ставшую его женой.

В духе своих символических пьес он приписывал своей встрече с Марой мистический смысл: "Все мои друзья видели во мне лишь талант... Я был для других как пророк, всегда сильный и радостный, для которого не существовало страдание. Но сам я замерзал. И вот я нашел свою Эвридику!". На протяжении всей жизни художник неоднократно будет обращаться к ее портретам, всматриваясь в завораживающие его любимые черты. Вообще Петров - Водкин с его планетарным мироощущением предпочитал любить человечество, нежели отдельного человека. Но семья была исключением. Благоговейное отношение к матери художник перенес на жену и впоследствии на дочь Елену, рождение которой воспринял как самое яркое событие своей жизни. Удивительное созвучие сердец, царящее в семье, удесятеряет его творческие силы.

Неоднократно впоследствии художник будет обращаться к темам женственности и материнства, в которых пытается постичь тайну первоистока жизни (1912), (1915).

В этих картинах сквозь лица поволжских крестьянок проступают иконные черты, в жестах и движениях, делающих их подобными ангелам, - небесная гармония. В душе каждой из них отражается богоматерь, в которой "воплощено горячее сердце мира".

Этой теме посвящены и первые значительные картины художника , , навеянные образами символизма, живописью Борисова - Мусатова .

Они хоть и подверглись жесткой критике, но сблизили художника с кругом "Мира искусств", принесли известность. В эти годы он живет в Петербурге. А. Бенуа видел в творческом процессе Петрова - Водкина воплощение своей мечты о возрождении монументальности и классического идеала.

Истинное признание Петрову - Водкину принесла картина "Купание красного коня" (1912 г.). В ней воплотились торжествующе и ярко все беспокойные предчувствия искусства предыдущего десятилетия.

Кузьма Сергеевич Петров-ВодкинАвтопортрет. 1918 г.

В 1900-х гг. испытывал сильное влияние символизма и «модерна» («Сон», 1910; «Играющие мальчики», 1911; «Купание красного коня», 1912). С 1911 г. - член объединения «Мир искусства». Участвовал в выставках «Золотое Руно» (1909-1910), «Мир искусства» (1910-1924) и др. Неоднократно обращался к религиозным мотивам, став мастером «церковного модерна»: «Богоматерь с младенцем» - керамическое панно на здании клиники Р. Р. Вредена в Петербурге, 1904; росписи в храме Василия Златоверхого в Овруче (1910), Морском соборе в Кронштадте (1913); росписи и витраж в Троицком соборе города Сумы (1915). В 1920-1930-х гг. создавал картины на темы, навеянные пафосом революционной борьбы и жертвенности во имя будущего («1918 год в Петрограде», 1920; «После боя», 1923; «Смерть комиссара», 1928); аналитически строгие портреты (А А. Ахматовой, 1922; А. Белого, 1932); натюрморты, выявляющие конструктивность предметного мира («Черемуха в стакане», 1932). Побывав в Самарканде (1921), расширил историко-культурный спектр своей живописи и графики восточными мотивами - опубликовал книгу со своими иллюстрациями «Самаркандия» (1923). В 1924-1929 гг. входил в объединение «Четыре искусства», работал как график, театральный художник и декоратор. Проявил себя и как талантливый писатель - «Моя повесть» (1-я ч. «Хлыновск», 1930; 2-я ч. «Пространство Эвклида», 1933) и др. В 1918-1933 гг. - один из реорганизаторов системы художественного образования, преподавал в Государственных свободных художественных учебных мастерских - Институте живописи, скульптуры и архитектуры в Петрограде (Ленинграде). Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. Исторический словарь. 2-е изд. М., 2012, с. 394. Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878-1939). С наступлением XX века началась эпоха глобальных социальных процессов, стремительного овладения земным и околоземным пространством, великих научных открытий, меняющих вековые представления о строении и законах мироздания. "Человек впервые понял и ощутил, что он - житель планеты и может, должен мыслить и действовать... не только в аспекте отдельной личности, семьи, рода, государства, ...но и помня о планетном характере развития жизни, человека и общества " (В.И. Вернадский ). Стремление идти "с веком наравне", постичь и воплотить новый характер взаимоотношений человечества и вселенной, проникнуть в структурные первоосновы, законы космического всеединства присуще и многим русским и советским художникам. Но, пожалуй, наиболее наглядно, глубоко и человечно сумел воплотить в живописном творчестве это принесенное нашим столетием "вселенское чувство" Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Художник-мыслитель, один из творцов эстетики нового мира, он сумел органично соединить в своих произведениях мышление "планетарными" категориями и верность извечным началам и высшим ценностям духовной культуры, национальным традициям. Путь становления Петрова-Водкина как человека и художника был долгим и тернистым. Он родился в Саратовской губернии, в небольшом приволжском городке Хвалынске. Детство его прошло среди простых и добрых людей (Петров-Водкин был сыном сапожника) и оставило в его душе многоцветные и радостные воспоминания о красоте заволжских далей, плодовых садах, каждый год расцветающих белым цветом, о поэзии и мудрости народных сказок и песен. Но радость первых жизненных впечатлений сменилась трудными "университетами" юности среди жестокостей и нелепостей мещанского быта провинциальной России. Уже избрав профессию художника и поступив в 1897 году в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (до этого он учился краткое время в Самарских художественных классах и петербургской школе Штиглица), Петров-Водкин с горечью писал матери: "На божьем свете такая масса слез, горя, нужды непроходимой, что все радостное затерялось в мире, а счастья и за хвост не поймаешь ". Его любимым преподавателем стал В.А.Серов, близкий Петрову-Водкину этической чистотой, жаждой "отрадного" (памяти Серова и Врубеля художник впоследствии посвятил картину "Играющие мальчики", 1911).

К.Петров-Водкин. «Скрипка» 1918.

В 1900-х годах Петров-Водкин много занимается философией, сам пробует силы в литературе, путешествует по Европе и Африке. Под влиянием немецкого и французского символизма он пытается выразить волнующие его духовные коллизии времени в туманно-многозначительных аллегорических композициях ("Элегия", 1907; "Колдуньи", 1907; "Сон", 1910). Наконец, преодолев искус увлечения отвлеченными от реальности умозрительными символическими конструкциями, Петров-Водкин в начале 1910-х годов приходит "к себе", к ясному осознанию задач, стоящих перед его искусством. Сохраняя универсальное, символическое значение пространства своих картин, он ставит теперь в их центр образы простых и ясных и в то же время великих и вечных начал человеческого бытия: материнства, безмятежного детства, целомудренной юности, труда.

При этом художник от предельно абстрагированного пространства (Земля и Небо) постепенно переходит к новым перспективным построениям, которые позволили передать ему остро переживавшееся Петровым-Водкиным ощущение всеобщности мирового движения, "круглоты Земли" и "качки мирового корабля". Замечательная картина 1917 года "Полдень" особенно глубоко и совершенно передает обретенную в это время художником новую "науку видеть". Словно в полете над зеленеющими просторами разворачивающейся в мировом пространстве Земли мы видим жизнь крестьянина в важнейших ее событиях (рождение, любовь, труд, смерть и вновь жизнь в потомстве). И люди, и травы, и животные, и деревья как бы "проявляются" здесь в своей космической сущности - рожденные солнцем, они тянутся к нему, принимают в себя его лучи и расцветают яркими чистыми красками.

К.Петров-Водкин. «1918 год в Петрограде. Петроградская Мадонна». 1920. Вера в неумирающую силу человеческого духа, неминуемое конечное торжество на Земле "простой и доброй социальности" обусловили восторженное принятие Петровым-Водкиным Великой Октябрьской революции. "В хаосе строительства всякому не поглощенному в личные счеты, ...проглядывающему за пределы временного замешательства, звучит надеждой одна струна: Будет прекрасная жизнь! ...Порукой надежды то, что "люд" ощутил себя человечеством, а раз это ощущение явилось, ...оно не исчезнет. ...Облик брата-человека ярко наметился среди хлама запутанных...околичностей жизни ", - писал он в 1917 году. Свое понимание революции как всемирно-исторического явления, открывающего человечеству путь к совершенству, он воплотил в ставших классикой советского искусства картинах "1918 год в Петрограде" (1920) и "Смерть комиссара" (1928). Высокий гуманистический смысл воплощен художником и во многих портретных работах советского периода ("Автопортрет", 1918; "Портрет А.Ахматовой", 1922; "Портрет В.И. Ленина", 1934).

Тревога. 1919 г. В золотой фонд советского искусства вошли и многочисленные работы Петрова-Водкина в жанре натюрморта. В каждом из них находит неповторимое претворение тот синтез поэзии и точного знания, любовного внимания к "живой жизни" и умозрительного постижения всеобщих законов существования форм в пространстве и времени, который составляет основную особенность художественного мышления живописца. "Остраняя" восприятие привычных предметов неожиданными ракурсами и криволинейными перспективными построениями, Петров-Водкин заставляет как бы новыми глазами увидеть мир вещей и ощутить их причастность к бесконечности. Петров-Водкин с первых лет революции был активным участником художественной жизни Советской страны, входил в одно из самых значительных художественных обществ 1920-х годов - "4 искусства". Немало сил он отдал преподавательской деятельности, разработке теории живописи. Он стремился передать молодежи свою захваченность переживанием космической природы жизни, научить "живому смотрению" на мир и повторял как завещание грядущим поколениям: "Мыслите о Земле как о планете, и никогда не ошибетесь, ребята! " Использованы материалы статьи Вл.Петрова в кн.: 1989. Сто памятных дат. Художественный календарь. Ежегодное иллюстрированное издание. М. 1988.

Натюрморт. Черёмуха в стакане. 1932 г. ПЕТРОВ-ВОДКИН Кузьма Сергеевич (24.10/5.11.1878-15.02.1939), русский художник. Учился в Петербургском Центральном училище графики (1896-97) и Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1897-1905) у В. А. Серова. Брал уроки в Мюнхене и в частных академиях Парижа, посетил Италию и Северную Африку. В начале века был под влиянием символизма и модернизма. Широкую известность принесла ему картина “Купание красного коня” (1912). Входил в объединение “Мир искусства”. Среди лучших работ художника романтико-патетические картины на революционные темы “1918 год в Петрограде” (“Петроградская мадонна”), “После боя” и “Смерть комиссара”. Участвовал в выставках “Золотое Руно” (1909-10), “Мир искусства” (1910-24), общества “Жар-Цвет” (1924), “Четыре искусства” (1925-29). Среди литературных работ Петрова-Водкина (рассказы, повести, очерки, теоретические статьи) наибольший интерес представляет автобиографическая книга “Моя повесть”. Также прозаикПетров-Водкин Кузьма (Косма, Козьма) Сергеевич - драматург, прозаик, художник, теоретик искусства. Отец - сапожник, мать - прислуга. Учился в городском училище Хвалынска, после окончания работал в судоремонтных маетерских. Еще в городском училище начал писать стихи. Первое выявленное опубликованное произведение - рассказ «Золотой день» (Театральная Россия. Театральная газета. 1905. №2-3; подпись Кузьма Бронин) - это мелодраматическое, сентиментальное произведение из мещанской жизни. Все юношеские годы продолжал писать стихи. Одно из поэтических произведений - поэму, написанную под влиянием толстовства, дал на суд М.Горькому, который отнесся к поэме отрицательно. Параллельно, с 19 лет, писал прозу. У Петрова-Водкина было два едва ли не равновеликих дарования - литературное и художественное. Правда, впоследствии его стали воспринимать исключительно как художника. Чувствуя в себе талант художника, Петров-Водкин начал серьезно учиться - сначала в классах живописи и рисования художника Ф.Е.Бурова в Самаре (1895-97), затем в Училище технического рисования А.Л.Штиглица в Петербурге (1895-97). В 1905 он окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где учился у Н.А.Касаткина и В.А.Серова. Углубленное и широкое знание теоретических и практических основ искусства дало ему возможность впоследствии выступать с интересными теоретическими работами, а природный талант живописца и графика сказался и в его литературном творчестве. Дело не в том, что он замечательно иллюстрировал свои книги («Хвалынск», «Пространство Эвклида», детские произведения), но и в особом ракурсе и самой освещенности слова, его близости к графике и краске. После того как один из его рассказов был по совету реж. П.П.Гайдебурова инсценирован и поставлен на сцене Передвижного драматического театра в Петербурге, Петров-Водкин много сил отдает драматургии. Он ищет новые формы, насыщает свои пьесы модными тогда философскими идеями. Большое влияние на него оказал Метерлинк. Пьесы «Звенящий остров», «В саду ночью», «Узколобые», «В маленьком городке» написаны в символистской манере. То же можно сказать о фантазиях в символистком духе «Башня Вавилона», «Вегед, король сумасшедших», «Айша и Хаман», «Сны жемчужины» и др. Пьесу «Сны жемчужины» сам Петров-Водкин назвал в повести «Хлыновск» «галиматьей». Они интересны для исследователей творчества Петрова-Водкина как некая весьма своеобразная лаборатория худож.-эстетической и философской мысли, как проекция дека-дентско-символистской эпохи на его творчество. Эти лабораторные искания не прошли бесследно ни для художника, ни для прозаика Петрова-Водкина. Неверно было бы думать, что они имели лишь отрицательное значение. В новаторском по своему духу и резко своеобразном творчестве Петрова-Водкина они сыграли и положительную роль. Он был, прежде всего в живописи, «левым» художником, не принимавшим традиций передвижничества, что, в частности, выразилось в почти грубой оценке его творчества И.Е.Репиным. В прозе, особенно зрелой, в «Хвалынске», «Пространстве Эвклида», «Самаркандии» он почти в равной мере и художник нового времени, и мастер реалистического письма. Петров-Водкин много путешествовал - он был в Германии (1901), в Италии, Греции, Турции (1905). В 1906-08 жил в Париже, где познакомился с Метерлинком и Н.Гумилевым. После Парижа подобно Н.Гумилеву путешествовал по Африке (Алжир, Тунис), побывал в Испании. Его картины получают признание и выставляются на выставках в Париже. В конце 1909 в журнала «Аполлон» состоялась первая персональная выставка Петрова-Водкина в России. В 1910 был напечатан его путевой очерк «Поездка в Африку» (На рассвете: художественный сборник Кн.1. Казань). Путевые очерки Петрова-Водкина в отличие от африканских произведений Н.Гумилева отличаются переусложненностью стиля, но вместе с тем обнаруживают острую наблюдательность и слуховую чуткость к звучанию экзотического пейзажа, что в наибольшей степени, наряду с яркими красками, роднит его со стихами и в особенности с «африканской» прозой Н.Гумилева. С 1910 Петров-Водкин член художественного объединения «Мир искусства». Общение с писателями и художниками Серебряного века, безусловно, дало ему много и как литератору. Он достаточно тесно был связан с А.Блоком, В.Брюсовым, Л.Андреевым, Евг.Замятиным, С.Мстиславским, М.Пришвиным, Ф.Сологубом, Вяч.Шишковым, А.Толстым. Общийинтерес в этой среде вызвал его доклад «Наука видеть», где он обосновывал свою теорию и практику «сферического пространства». В этой теории были предугаданы, а частично и сформулированы положения т.н. русского космизма, с большой силой и целеустремленностью реализовавшиеся в поэзии. Этой теорией интересовались А.Блоки А.Белый. Петров-Водкин в творчестве и миросозерцании А.Белого находил много родственного себе - взвихренность его образности, когда предметы теряют земной вес и отдаются«сферическому пространству», перспективеземного шара, его округлости и вращательности,- это было свойственно и А.Белому, и Петров-Водкин едва ли не в равной степени. Будучи по преимуществу и по роду основных занятий художником, Петров-Водкин на протяжении своей жизни никогда не оставлял литературы. В 1915 он попробовал свои силы как автор детских книг, что вполне соответствовало его внутреннему мировидению и художественному почерку. Его книги для детей, в особенности «Аойя. Приключения Андрюши и Кати в воздухе, под землей и на земле» имели определенный успех, а для автора стали очень удачным лабораторным опытом, так как законы «сферической перспективы», пропущенные через детское сознание, получили в его глазах дополнительное оправдание. Будучи одним из 12 членов-учредителей Вольфилы, он обосновывал свои суждения перед слушателями в целом ряде докладов. На некоторых слушателей его идеи о сферичности и о планетарном существовании и «свечении» предметов окружающего, в т.ч. и бытового мира, оказали известное воздействие. Это относится прежде всего к О.Форш. В февр. 1919 Петров-Водкин был подвергнут кратковременному аресту вместе с А.Блоком, Евг.Замятиным, Р.Ивановым-Разумником, А.Ремизовым - по сфальсифицированному обвинению о заговоре левых эсеров. В 1923 Петров-Водкин выпустил созданную еще ранее книгу «Самаркандия. Из путевых набросков 1921 г.». В ней он в полной мере реализовал свойственное ему, как и Н.Гумилеву, стремление передать мир во всей яркости и насыщенности красок. Средняя Азия как бы вернула его к опытам «африканской» прозы, заодно подтвердив в его представлении и справедливость открытой им «сферической перспективы». С авг. 1924 по июль 1925 Петров-Водкин жил в Париже. Общение с западными художниками и писателями дополнительно обогатило его познания в теоретических основах искусства. Возможно, его выступления о сферичности земли и космичности бытия, его планетарности содействовали тому, что он был избран членом Французского астрономического общества. Последние годы жизни Петрова-Водкина были омрачены тяжелой болезнью, но это несчастье способствовало его творческому уединению и более тесному, «домашнему» общению с писателями и людьми искусства. Он жил в здании пушкинского Лицея, а по соседству оказались Вяч.Шишков, А.Толстой, О.Форш, К.Федин, И.Соколов-Микитов, М.Пришвин. Он откликнулся на их советы писать автобиографическую прозу. Так была начата трилогия. 1-я часть - «Хлыновск» - появилась в 1930, 2-я - «Пространство Эвклида. Моя повесть» - в 1932, от 3-й части сохранились фрагменты, в которых идет речь о «Мире искусства», о худож. жизни Петербурга в 1908-10. Обе вышедшие книги получили признание со стороны авторитетных литераторов. В частности, очень высоко оценил автобиографическую прозу Петрова-Водкина Ю.Тынянов. Вразрез с высокими оценками шло резко отрицательное отношение к его прозе М.Горького, которого, по-видимому, раздражала фрагментарность философических рассуждений о планетарности, космизме и сферичности, прерывавшая традиционную повествовательность. Вместе с тем автобиографическая проза Петров-Водкин - это прекрасная реалистическая литература, близкая и самому М.Горькому, если иметь в виду его автобиографическую трилогию - «Детство», «В людях», «Мои университеты». Их сопоставление, которое пока никто не сделал, дало бы немало родственных точек схождения. Интересно отметить, что Петров-Водкин иллюстрировал рассказы М.Горького. Родственна автобиографической прозе Петрова-Водкина проза И.Шмелева, особенно его «Лето Господне», но первые главы этого произведения появились в парижской печати в 1927, когда Петров-Водкин уже вернулся на родину. Сцены мещанско-купеческого быта, увиденные у И.Шмелева глазами ребенка, удивительно родственны по тональности, по краскам, по лиризму описаниям детства и отрочества в «Хлыновске» Петрова-Водкина. Как писатель реалистической школы Петров-Водкин продолжил классические традиции, пронизав их собственными исканиями и окрасив сугубо индивидуальным видением мира. А.И.Павловский Использованы материалы кн.: Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. Том 3. П - Я. с. 53-55. Далее читайте:Ирина Ненарокомова. Спасительная сила искусства: К. Петров-Водкин . "Роман-газета детская" № 4, 2010. Художники (биографический справочник). Русские писатели и поэты (биографический справочник). Сочинения:Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., 1970; Письма. Статьи. Выступления. Документы. М., 1991; Наука видеть// Советское искусствознание. Вып. 27. М., 1991. Литература:Костин В. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин М., 1966. Мочалов Л. Неповторимость таланта. 1966; Адаскина Н. Петров-Водкин. М., 1970; Русаков Ю.А. Петров-Водкин. Л., 1975; Селизарова Б.Н. Петров-Водкин в Петербурге-Петрограде-Ленинграде. СПб., 1993. Кузьма́ Серге́евич Петро́в-Во́дкин (24 октября (5 ноября) 1878, Хвалынск Саратовской губернии Российской империи - 15 февраля 1939, Ленинград) - русский и советский живописец, график, теоретик искусства, писатель и педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1930).

БиографияКузьма Сергеевич Петров-Водкин родился 24 октября (5 ноября) 1878 года в городе Хвалынске Саратовской губернии Российской империи, в семье сапожника. Будучи учеником четырёхклассного городского училища, Кузьма познакомился с двумя местными иконописцами, у которых он мог наблюдать за всеми этапами создания иконы. Под впечатлением он пробует самостоятельно писать иконы и пейзажи масляными красками. 1893 году он окончил училище. Проработав лето в судоремонтных мастерских, по осени Кузьма отправился в Самару поступать в железнодорожное училище, но провалился. итоге оказался в классах живописи и рисования Ф. Е. Бурова. Здесь он получил азы живописного искусства. Однако в 1895 году Буров скончался и образование осталось незаконченным. Позднее Петров-Водкин так вспоминал: «До окончания нашего пребывания у Бурова мы ни разу не попытались подойти к натуре, благодаря чему не получали настоящей ценности знаний». Кузьма вернулся на родину, где ему помог случай. Хвалынск приехал знаменитый петербургский архитектор Р. Ф. Мельцер. Он прибыл на Волгу по просьбе своей старой знакомой - помещицы Ю. И. Казарьиной, которая хотела попросить Мельцера выстроить для неё очередной особняк. Мать Петрова-Водкина, Анна Пантелеевна, работала горничной у сестры Казарьиной и показала архитектору рисунки своего талантливого сына. Мельцер был весьма поражён такой живописью и увёз Кузьму Сергеевича в Петербург, где дал хорошее художественное образование в петербургском Центральном училище технического рисования Штиглица. Хвалынские купцы, в том числе и Казарьина, присылали ежемесячно 25 рублей в помощь Кузьме, но тот считал это «подачкой, за которую потом нужно будет благодарить». Богородица с младенцем Свою работу художника Петров-Водкин начал с создания образа Богоматери с Младенцем на стене церковной апсиды Ортопедического института доктора Вредена в Александровском парке на Петроградской стороне. Для того, чтобы перевести эскиз своей иконы в майолику, Кузьма Сергеевич направился в Лондон, где картину обработали на керамической фабрике «Дультон». Петров-Водкин, Автопортрет, 1918 Почтовый блок СССР, 1978 год В 1897 году Петров-Водкин переехал в Москву, где поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), где учился у Валентина Александровича Серова. 1900 году работал на керамическом заводе в селе Всехсвятском под Москвой. Окончил МУЖВЗ в 1905 году. С 1905 по 1908 год занимался также в частных академиях Парижа. этот период посетил Италию (1905) и Северную Африку (1907). 1911 году Петров-Водкин стал членом объединения «Мир искусства». Был одним из членов-учредителей Вольной философской ассоциации (Вольфила, 1919–1924). В 1924 году стал участником объединения «Четыре искусства». В Советском Союзе Петров-Водкин много работал как график и театральный художник. Деятельность в театре начал в 1913 году в театре Незлобина. Оформил спектакли «Орлеанская дева» Шиллера (1913), «Дневник Сатаны» по Андрееву (1923, Ленинградский театр драмы им. Пушкина), «Женитьба Фигаро» Бомарше (1935, Ленинградский театр драмы им. Пушкина). Занимался также литературным трудом, сочиняя рассказы, повести, пьесы и очерки. Писал теоретические статьи, занимался преподаванием. Петров-Водкин был одним из реорганизаторов системы художественного образования. С 1918 по 1933 г. он преподавал последовательно в Петроградских Государственных свободных художественных учебных мастерских (ПГСХУМ), ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН, Институте пролетарского изобразительного искусства (ИНПИИ), ИЖСА. В августе 1932 года К. С. Петров-Водкин избирается первым председателем Ленинградского отделения Союза советских художников (ЛОССХ). Художник скончался 15 февраля 1939 года в Ленинграде. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища. «Сон», 1910, ГРМ ТворчествоХарактер творчестваВ начальный период творчества Петров-Водкин испытал сильное влияние зарубежных мастеров символизма и «модерна». Он считается одним из выразителей символистических тенденций в русской живописи в этот период. С 1910-х годов он перешёл от аллегорических к целостным монументально-декоративным произведениям. Петров-Водкин испытывал интерес к живописи раннего Возрождения и русской иконописи, результатом чего считается разработка им сферической перспективы. Художник также создавал тематические картины, портреты, натюрморты. Эротизм в творчествеНекоторые работы Петрова-Водкина были восприняты как содержащие эротизм. Одна из наиболее известных ранних работ - «Сон» (1910) изображает двух обнажённых женщин, которые пристально смотрят на спящего обнажённого мужчину. Картина вызвала дискуссию среди художников и резкую критику в прессе. Она стала предметом спора между двумя знаменитыми художниками: главным защитником картины выступил Александр Бенуа, а самым резким критиком - Илья Репин. Среди картин Петрова-Водкина немало изображений обнажённых мужчин. Работы находятся в собраниях

Адреса в Санкт-Петербурге - Петрограде - Ленинграде

Ученики

Живописные работы«1918 год в Петрограде» («Петроградская мадонна»), 1920, ГТГ «Купание красного коня», 1912 «Материнство», 1925 «Театр. Фарс», 1907 «Театр. Драма», 1907 «Портрет Анны Ахматовой», ГРМ «Селёдка», 1918, ГРМ «Утро. Купальщицы», 1917 «Дочь рыбака», 1936 «Жаждущий воин», 1915, ГРМ «Смерть комиссара», 1928 «Портрет В. И. Ленина», 1934 «Богоматерь Умиление злых сердец» (1914-1915), ГРМ «Черёмуха в стакане», 1932, ГРМ «Рабочий», 1926, ГРМ «Утренний натюрморт», 1918, ГРМ

Сочинения

Источники

Примечания

Ссылки

Учился в Самаре(ныне город Куйбышев) в классах живописи и рисования Ф. Е. Бурова (1893−1895), в Училище Штиглица(1895−1897), в Московском училище живописи, ваяния и зодчества(1897−1905) у Н. А. Касаткина, А. Е. Архипова, В. А. Серова, в Мюнхене в студии А. Ашбе(1901), в Париже в частных академиях(1905−1908). Член объединений« Мир искусства» и «Четыре искусства». Преподавал в Петербурге — Ленинграде в школе Е. Н. Званцевой (1910−1915) и в Академии художеств(1918−1933). Кузьма Сергеевич Петров-Водкин — один из крупнейших русских художников XX столетия. Он был талантливым живописцем и графиком, однако его недостаточно было бы назвать только мастером изобразительного искусства. И дело не в том, что он одновременно был и писателем, автором великолепных мемуаров, но и в том, что в его творчестве над всякой изобразительной материей преобладало активное, одухотворяющее эту материю содержание. Его искусство развертывалось в эпоху, когда атмосфера духовных исканий художественной интеллигенции приобрела небывалую напряженность. Его понимание мира и человека, сумевшего в обстановке революционных событий в каких-то глубинах соприкоснуться с самими народными идеалами, окрашивалось в тона почти что песенной обобщенности. И интеллигенция и народные массы проходили через революционные бури не только с идеологией, но и с «мифологией», и вот эту мечтательную, «мифологическую» грань своего времени Петров-Водкин и выразил необычайно законченно и звонко. Его поэтическое мироощущение начало складываться в предреволюционные годы. Уже в 1912 году художник получил широкую известность картиной« Купание красного коня», в которой отчетливо отразилась ранняя фаза его искусства. 1912 год — это, с одной стороны, начало предреволюционного подъема в российском освободительном движении, а с другой — полоса, для многих еще очень смутная, в определении перспектив национального развития. В «Красном коне» налицо и та, и другая грани. Полотно поражало эмоциональной яркостью образа. Зрителю было явлено видение огненно-красного, сказочного коня. Красный конь с упруго вскинутой головой и тревожно взирающим глазом, несущий гибкое тело наездника, воспринимался как провозвестник будущего, как олицетворение молодых сил страны, вступающей в революционную эпоху. А вместе с тем это видение оказывалось во многом отвлеченным. С традиционным образом победоносного всадника, излюбленным и народными сказаниями, и древними иконами, соединялось представление о некоей сверхличной силе, которой влекомы и конь и наездник. Присутствие ее ощутимо и во «всеведущем» конском« зраке», и в самой фигуре обнаженного юноши, в котором есть и что-то безвольное, почти фаталистическое… От этой многозначительной отвлеченности Петрову-Водкину приходилось освобождаться в течение нескольких лет. На этом пути стояли такие картины, как« Мать»(1913), «Жаждущий воин», «Девушки на Волге»(обе — 1915), где образный смысл становился все более лирически-проясненным. Сам мастер писал впоследствии, что в эти годы в его творчестве« абстрактное уступало место прочувствованному, подсказанному любовью к людям». Картина« Полдень. Лето»(1917) — уже как бы результат этого плодотворного пути. Первое, что обращает на себя внимание, — это новая конкретность возвышенного, как и прежде, восприятия мира. Свой идеал художник ищет в картине народной жизни на цветущей зеленой земле. Как в древних житийных изображениях, Петров-Водкин соединил здесь основные события из жизни своего героя-крестьянина, поместив рядом со сценами рождения и смерти свидание влюбленных, сцены работы в поле или полдневного отдыха косарей. Мастер ищет смысл и возвышенность жизни в мудрой череде сменяющих друг друга жизненных таинств, а выступающие из-за нижнего края картины круглые желтые яблоки словно символизируют саму жизненную полноту и завершенность. Изображение выглядит частью широкой, словно круговой панорамы. Взгляд с горы поверх веток яблони открывает зеленые склоны холмов и на них — крестьян, с их повседневными занятиями и заботами. Скользят мимо глаз наклоненные дали вверху картины, и лишь ближайшие к зрителю яблоки превращены как бы в точку опоры всей композиции. Углубляя этот« способ смотрения» на мир, Петров-Водкин предпринял в 1918—1920-х годах работу над обширной серией натюрмортов. Ему хотелось еще больше отточить ту выразительность простых предметов, какая наметилась в этих округлых яблоках. В «Утреннем натюрморте»(1918) предметы изображены все в той же резко скошенной перспективе, открывающей обычные вещи как будто обновленными, словно впервые увиденными взглядом художника. А обратной стороной погружения в микрокосм ближайших предметов оказывался у Петрова-Водкина макрокосм его« планетарного» взгляда на мир. Интересно, что тяготение к приподнятым, планетарным образам испытывало в послереволюционные годы и подавляющее большинство поэтов. Взметенно-космическое ощущение мира окрашивало, например, пейзаж ночного Петрограда в «Двенадцати» А. Блока и определяло образный строй многих ранних вещей В. Маяковского, скажем, его« Мистерии-буфф», где местом действия становится« вся Вселенная». Эта Вселенная оказывалась распахнутой не только вширь, но и в историческое прошлое и в будущее. Как воплощение народной стихии проходили через революционную поэзию великие крестьянские бунтари Пугачев и Разин, былинный богатырь Микула. «Близится время побед, дыбится огненный конь», — писал в одном из стихотворений земляк Петрова-Водкина, поэт-саратовец Павел Орешин, а в другом стихотворении того же автора над освеженным революционной бурей миром проносился, в распахнутой настежь ряднине Микула на шаре земном". Широко откликнулся на эти настроения и сам Петров-Водкин. Можно упомянуть его акварель« Микула Селянинович»(1918), проникнутый пафосом рисунок для журнала« Пламя»(1919) с крылатым конем на фоне земного шара и восходящего солнца или более позднюю« Фантазию»(1925), где русский крестьянин на огненно-красном коне проносится над деревнями России. Однако наиболее интересно среди этих революционно-космических произведений панно, посвященное Степану Разину(1918), которое предназначалось для украшения Театральной площади в Петрограде. «Первое, чем я участвовал в революции, — рассказывал позднее художник, — это „Степан Разин“, молодая работа, полная пафоса»(от этой работы сохранился до наших дней только эскиз). Степан Разин был изображен плывущим на ладье в окружении« гуляющей вольницы». В лице выражение какого-то« разгульного вдохновения». А главное, все вокруг как будто« сорвано с места» уже не реальным ветром, но ветром« воли», который художник старается дать почувствовать с помощью уже вошедших в его обиход« планетарных» ракурсов, наклонов или скосов. Знаменательно, что в эти же годы Петров-Водкин освобождается не только от пристрастия к крестьянскому быту, но также и от исключительного признания самой крестьянской темы. Художник, разумеется, не изменяет уже сложившимся у него к тому времени основным идеям или образам, однако он все активнее и последовательнее выводит их за пределы крестьянского мира. В картине« 1918 год в Петрограде»(1920) изображена молодая петроградская работница с ребенком у груди. За ее плечами — революционный город с группами рабочих на мостовой, с декретами, наклеенными на стенах. Этому обновленному миру принадлежит и сама худощавая строгая мать, и ему же она отдает, словно посвящает, своего сына. Облик« Петроградской мадонны»(так позднее стали называть и героиню и картину Водкина) перекликается с многочисленными изображениями богоматери на древнерусских иконах или картинах староитальянских живописцев. С последними сближает контраст фигуры на первом плане и картины города и маленьких фигур — на втором. Сам ход ассоциаций, равно как и незамутненно-легкие краски, наполняет картину общечеловеческим смыслом, сообщая облику хрупкой матери самопожертвованную и одухотворенную чистоту. И такие же черты художник придал чуть позднее портрету Анны Ахматовой(1922) — человека из того же петроградского художественного мира, к которому принадлежал и он сам. Выражение строгого, почти скорбного« лика», явственный оттенок гордого одиночества как бы предвосхищали облик более поздней Ахматовой и не на шутку встревожили тогда саму поэтессу, оставшуюся неудовлетворенной портретом: она словно почувствовала в нем невольное провидение художника. Склоненный лик на синем фоне характеризует ту незримую грань мечты или воспоминания, которая проходила в таких же синих фонах в других произведениях художника. Так, в картине« После боя»(1923), написанной через год после« Портрета Ахматовой», внутреннему взору сидящих за столом красногвардейцев являлась изображенная на синем фоне фигура их убитого в бою командира. И, наконец, искусство Петрова-Водкина в большой мере перешагивало тогда даже и границы национальной русской тематики, на которой он был сосредоточен в 1910-е годы. В серии самаркандских эскизов, исполненных по следам поездки в Среднюю Азию в 1921 году, художник передал глубоко им прочувствованную одухотворенность Востока. Такие его эскизы, как« Шах-и-Зинда», «Голова мальчика-узбека» и другие, принадлежат к настоящим шедеврам художника. Тот самый Восток, который казался многим неподвижным, оцепенелым в веках, предстает у Петрова-Водкина как будто бесплотным или просвеченным изнутри. Облик мальчика-узбека на эскизе, Шах-и-Зинда" прорисован с такой же легкостью, как некоторые из ранних петрово-водкинских девушек; за его спиной, как« иконописные горки», взбегают вверх переломы и грани холма, а на вершине холма — точно увиденные обновленным взглядом — словно курятся или зыблются, растворяясь в мерцании утренней свежести, бирюзовые купола и усыпальницы знаменитого мавзолея. Сами образы русских рабочих или работниц, которых любовно и бережно изображает художник, окрашены теперь не столько в национальные, сколько, скорее, в социальные оттенки. Семья рабочего становится таким же устойчивым и не менее просветляющим идеалом, как в предшествующие годы русская мать-крестьянка. Петров-Водкин из картины в картину изображает эти семьи(«За самоваром», 1926; «Первая демонстрация», 1927; «Тревога», 1934; «Новоселье», 1938) или, еще охотнее, матерей-работниц(«Материнство», 1926; «Матери», 1927). Рабочие Петрова-Водкина — это вчерашние крестьяне, поэтому и матери-работницы как бы унаследовали все обаяние прежних матерей-крестьянок. В них такая же одухотворенность и такое же сочетание целомудрия и жизненности. В 1910-х годах у мастера сложились как бы два образа, два типа крестьянской матери. Если крестьянские женщины из полотен« Мать» 1913 года или« Мать» 1915 года олицетворяли, подобно плодам в картине« Полдень. Лето», начало жизненной наполненности, то мать из картины« Утро. Купальщицы» несла в себе нечто аскетически строгое, подобно тому, как ветвь воспринималась как нечто протянутое и растущее, хрупкое и одновременно гибкое, самоотверженно отдающее свои жизненные соки. Эти качества переданы своеобразной цветовой символикой, также наметившейся еще в 1910-е годы, однако окончательно сложившейся только к 1920-м годам. С идеей целомудренной строгости и чистоты связалось ощущение глубокого синего цвета. Это тот цвет, который окрашивал фон в портрете Анны Ахматовой или фон и фигуру убитого в картине« После боя». Начало же наполненной жизненности отливалось в цвете не менее наполненном. Если в «Красном коне» этот красный был еще и приглушенным и плотным, то впоследствии он становится и звучнее и теплее. Начиная с «Матери» 1913 года, этот цвет превращается как бы в цвет материнского лона, недаром он столь неизменно охватывает бедра петрово-водкинских женщин. И вот, в течение всей творческой эволюции у мастера укоренялся, приобретал все большую конкретность полнокровный женский облик. Он с полной законченностью определился в картине, Мать" 1915 года. Ряд исследователей искусства Петрова-Водкина высказывает мнение, что это полотно было окончательно переписано художником не ранее 1917 года. Если это так — а это представляется правдоподобным, — то с этой картины мы могли бы отсчитывать развитие этого жизненного материнского, или — шире — женского типа во всем послереволюционном творчестве мастера. Мать в этой картине Петрова-Водкина — молодая баба с крутыми плечами и статной шеей. Ее кумачовая юбка, занимающая весь низ картины, пламенеет и звучно и жарко. Наклоненные линии стены, окна и божницы — они станут теперь неизменной деталью многих произведений художника — только усиливают почти статуарную плотность ее фигуры, обаяние ее простонародной и вместе почти что« царственной» осанки. А главное — решительно изменилось само выражение материнского, лика". На смену чуть« постно-смиренному» выражению крестьянской матери 1913 года, с ее «уныло-сонным» взглядом из-под полукруглых бровей, пришло выражение более открытое и смелое. Чего стоит один поворот головы — такой красивый и вольный, как будто освобождающий от чего-то тяготящего или сковывающего! У художника любование народным, теперь уже, как правило, «пролетарским» обиходом, в 1920-е годы неотделимо от утверждения человеческого индивидуального освобождения. «Девушка в красном платке»(1925) так же характерна для этой поры, как и две написанные чуть позднее автобиографические книги Петрова-Водкина« Хлыновск» и «Пространство Эвклида», проникнутые духом свободы человеческой индивидуальности на фоне освеженного и обновленного мира. К зрителю близко придвинуто молодое и сильное лицо ленинградской работницы. Вишни глаз на круглощеком лице, все тот же кумач косынки, теперь уже скорее« алой, как флаг», и выражение лица до вызова смелое — таким предстает у художника этот утверждавшийся тогда в самой жизни тип нового человека. И все же значительно чаще этот полнокровно-женственный облик вводился Петровым-Водкиным в привычные для него представления о «пролетарской», или, точнее, «мастеровой» семье. В картинах« Первая демонстрация», «Тревога» художник говорил о своих героях с такой же любовью и непосредственностью, с какой, скажем, в «Хлыновске» повествовал о семье своего отца, сапожника Водкина. И так же неразделимо с реальностью соседствует здесь идеально-мечтательная сторона, достигающая в иных случаях почти« мифологической» простоты и поэтичности. В особенности это относится к двум вариантам одной композиции — «Спящий ребенок»(1924) и «Утро в детской»(1925). Для обеих картин характерны уже отработанные у мастера символические сочетания алого и синего. Глубокий синий тон одеяла ребенка несет не менее глубокое настроение чистоты и покоя, а алая юбка матери, входящей утром в детскую, — ощущение тепла и света, словно призыва к жизни. За этот мир обретенной гармонии и жертвовали собой красноармейцы, к которым мастер, по его словам, относился с «особенной нежностью». Этим жертвам он посвятил уже упомянутую картину« После боя» и к этой же теме вернулся еще раз в конце 1920-х годов, создав еще более обобщающее полотно« Смерть комиссара»(1928). Эта смерть предстает уже не намеком, не на синем фоне, а во всей своей очевидности, на первом плане. Тело сраженного комиссара в кожаной куртке никнет к земле, один из бойцов с алым бантом на груди склонился над раненым, а отряд с развернутым флагом, под барабанную дробь уходит навстречу врагу. Изображению этой смерти художник придал особо возвышенное звучание. Если в предыдущем полотне облик погибшего возникал только в сознании оставшихся в живых товарищей, то здесь, напротив, уходящие в бой друзья и вся картина битвы как бы воспринимаются взором умирающего комиссара. Фигуры атакующих бойцов уже не идут, но словно плывут над землей, а сама эта земля кажется не конкретным полем боя, но широко развернутой до верхнего предела картины зеленой страной. «Смерть комиссара» могла бы быть одним из фрагментов какой-нибудь« житийной» картины, подобной« Полдню» 1917 года, но только посвященной не крестьянину, а рабочему. В ней такая же «планетарность» охвата округлой движущейся, летящей земли. Работа над картиной была связана с десятилетним юбилеем Октябрьской революции. Мастер подвел в ней итоги наиболее плодотворному десятилетию своей творческой работы. Эти итоги продолжает как бы заново подводить и современная нам эпоха, отделенная от эпохи Петрова-Водкина уже более чем полустолетием. В 1960-х годах было устроено несколько обширных экспозиций его произведений, явившихся местом настоящих паломничеств художественной молодежи. Это же время оказалось началом его активного творческого влияния на молодых живописцев, влияния, не иссякающего и до сегодняшнего дня. Искусство художника воздействует своими самыми разнообразными сторонами. Для одних особенно дороги очертания исконно русского национального идеала, для других — подчиняющая власть отточенно-ясной и строгой формы. И буквально на всех производит глубокое впечатление та вдохновляющая высота духовного строя, к которой все больше влечет теперь многих советских художников. Образовательный журнал для школьников, воспитателей и учителей 2024 © chalt-1school.ru |

ПЕТРОВ-ВОДКИН

Кузьма Сергеевич (1878-1939) - российский и

ПЕТРОВ-ВОДКИН

Кузьма Сергеевич (1878-1939) - российский и

Но

существовавшие формы художественного освоения

жизни уже не устраивали молодых русских

художников. Остро переживая кризисное состояние

русского общества, разлад между природой

духовного творчества, своими сокровенными

стремлениями и тягостной действительностью,

Петров-Водкин, как и его друзья и

земляки-саратовцы П. Кузнецов, А. Матвеев, П.

Уткин, стремились к еще более глубокому,

универсальному знанию об "

Но

существовавшие формы художественного освоения

жизни уже не устраивали молодых русских

художников. Остро переживая кризисное состояние

русского общества, разлад между природой

духовного творчества, своими сокровенными

стремлениями и тягостной действительностью,

Петров-Водкин, как и его друзья и

земляки-саратовцы П. Кузнецов, А. Матвеев, П.

Уткин, стремились к еще более глубокому,

универсальному знанию об " Как

"гимн Аполлону", как заклятие

"чудовищного смятения" (А. Бенуа)

современной действительности, призывом и

предчувствием грядущего очищения и обновления

мира была воспринята критикой появившаяся в 1912

году на выставке "Мира искусства" картина

Петрова-Водкина "Купание красного коня".

Торжественный, соединяющий яркую декоративность

и углубленный психологизм в трактовке "высшей

формы на земле" -

Как

"гимн Аполлону", как заклятие

"чудовищного смятения" (А. Бенуа)

современной действительности, призывом и

предчувствием грядущего очищения и обновления

мира была воспринята критикой появившаяся в 1912

году на выставке "Мира искусства" картина

Петрова-Водкина "Купание красного коня".

Торжественный, соединяющий яркую декоративность

и углубленный психологизм в трактовке "высшей

формы на земле" -