Что такое белый карлик? Белый карлик

Мертвые звездные остатки захватывают темную материю, сталкиваются друг с другом, рассеиваются в космическом пространстве и, наконец, распадаются, уходя в небытие.

Пятнадцатая космологическая декада, где-то вблизи поверхности белого карлика:

Миранда приникла к бортовому иллюминатору космического корабля, чтобы в последний раз окинуть взглядом свой мир. Когда началась подготовка к запуску, она ощутила одновременно грусть и волнение, вызванные столь близкой перспективой покинуть эту устроенную цивилизацию и попытаться найти новое место для основания колонии. Сферическая металлическая платформа, простиравшаяся внизу, была настолько плоской, что кривизна ее поверхности оставалась практически неразличимой. Эта громадная конструкция со слабо светящимися городами и искусственными ландшафтами на протяжении бесчисленных поколений служила пристанищем для ее предков.

Металлическая поверхность, на которой расположилась колония, почти полностью окружила кристаллизованного белого карлика. Эта конструкция была спроектирована с совершенной точностью, что позволило улавливать ту малую энергию излучения, которую еще вырабатывал этот остаток давно погибшей звезды. Благодаря естественному процессу захвата и аннигиляции темной материи, белый карлик вырабатывал энергию в количестве, достаточном для поддержания миллиарда граждан. Теперь же, когда население выросло, увеличилась и потребность в ресурсах. Настало время найти новое место обитания.

Задумавшись, Миранда представила, на что могло походить отдаленное прошлое, в котором из многочисленных водородных облаков рождались яркие молодые звезды. Насколько иначе, должно быть, выглядело небо, освещенное миллиардами звезд, в каждой галактике. Но эта расточительная в прошлом Вселенная уже давно умерла. Как тот, кто живет всего несколько сотен лет, вообще может в полном объеме постичь временные промежутки, равные триллионам лет? Когда она закрыла глаза, размышляя над этой загадкой, космический корабль мягко оторвался от поверхности.

Тем временем, под самой поверхностью белого карлика происходили, на первый взгляд, безобидные события огромной важности. Мучительно медленно и незаметно для теплокровных существ, обитающих на поверхности, большие молекулы в ходе химических реакций постепенно собирались в еще более длинные цепочки. Это увеличение сложности приводилось в действие случайными всплесками высокоэнергетического излучения, просачивающегося из недр звезды. В то время как Миранда и ее род цеплялись за существование во все более негостеприимной Вселенной, впервые начался синтез строительных кирпичиков, предназначенных для образования биологии нового типа.

Что происходит, когда прекращают светить звезды? Через сто триллионов лет из истощенных межзвездных облаков будут выжаты последние поколения звезд и даже эволюция нескольких еще живых красных карликов будет постепенно подходить к своему завершению. Как только динамический цикл рождений и гибели звезд превратится в простое воспоминание, Вселенная изменит свой темперамент, пополнит свое содержимое и продолжит эволюцию.

Когда Вселенная вступает в эпоху распада , перемены становятся довольно-таки очевидными. Обычные звезды, существующие за счет горения водорода, превратились в звездные остатки: коричневые карлики, белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. И хотя эти объекты могут показаться холодными и жалкими, именно они будут источником действия и волнения во Вселенной. Часы, измеряющие скорость развертывания событий, идут гораздо медленнее. Начинают происходить астрофизические события, которые из-за жестких временных ограничений никогда не могли бы произойти в современной Вселенной.

Познакомимся с вырожденными звездными остатками

Масса звездных остатков служит некой «заначкой» для эпохи распада. Мы уже встречались с этой кастой вырожденных объектов в предыдущей главе. Во всей этой коллекции звездных остатков итогом звездной эволюции, продолжавшейся триллионы лет, служат четыре обычных класса: коричневые карлики, белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры (см. рис. 13). Однако, полноты ради, нельзя забывать и о возможности существования пятого варианта. Когда в достаточно массивной обычной звезде возникнет неустойчивость, результирующая вспышка сверхновой иногда может быть настолько мощной, что все звездное вещество рассеется в космическом пространстве. Другими словами, не останется ничего . Такой исход является быстрой и решительной победой термодинамики в ее сражении с силой гравитации. В остальных четырех случаях гравитация так легко не сдается.

Рис. 13. На левой диаграмме изображено относительное количество звезд, рождающихся в различных диапазонах массы. Самый большой сектор предназначен для коричневых карликов, массы которых находятся в диапазоне от 0,01 до 0,08 массы Солнца. Другой большой сектор отводится под красных карликов, массы которых лежат между 0,08 и 0,43 солнечной массы. Следующий большой сектор содержит средние по весу звезды, находящиеся в диапазоне от 0,43 до 1,2 солнечной массы Массивные звезды попадают в диапазон от 1,2 до 8 солнечных масс, а самый маленький сектор предназначен для тяжелых звезд, масса которых превышает восемь солнечных. На правой диаграмме приводится распределение звездных остатков - объектов, оставшихся по завершении звездной эволюции. Коричневые карлики остаются коричневыми карликами, но большинство звезд (масса которых меньше восьми масс Солнца) завершают свою жизнь в виде белых карликов. И лишь крошечная часть звезд, масса которых превышает восемь солнечных, могут превратиться в черные дыры и нейтронные звезды. Размер сектора, отведенного под черные дыры и нейтронные звезды, преувеличен ради ясности

Коричневые карлики

Коричневые карлики крупнее планет, но мельче обыкновенных звезд и представляют собой самую легкую разновидность вырожденных остатков. Это звезды-неудачники - в том смысле, что в их недрах не может произойти ядерное возгорание водорода. Им недоступен обычный источник звездной энергии, вследствие чего с самого момента рождения и впредь им суждено вести скромную жизнь остывания и сжатия.

В основе неспособности коричневых карликов превратиться в звезды лежат несколько физических причин. Одна из важнейших состоит в том, что скорости протекания ядерных реакций чрезвычайно чувствительны к переменам температуры. Малейшее увеличение температуры в недрах звезды вызывает гигантский всплеск энергии, вырабатываемой в процессе водородного синтеза. В результате этого температура, при которой в звездах происходит синтез водорода, всегда близка к десяти миллионам градусов Кельвина. (Как только ядро звезды становится горячее, увеличение избыточной энергии заставляет его расширяться и остывать.) Далее, поскольку температура постоянно остается равной десяти миллионам градусов, по мере уменьшения массы звезды возрастает плотность ее недр. Маленькие звезды должны сжиматься сильнее, чтобы достигнуть центральной температуры в десять миллионов градусов, вследствие чего они значительно плотнее более массивных. Последней же каплей становится то, что давление, создаваемое вырожденным материалом, быстро растет с увеличением плотности. То есть если вы попытаетесь сжать кусок вырожденного вещества, он окажется очень жестким и будет сопротивляться сжатию.

Если связать все вышеописанные явления воедино, становится ясно, почему звезды, для того чтобы сжигать водород, должны иметь массу, превышающую некоторый определенный минимум. Как только уменьшается масса звезды, увеличивается плотность ее внутренних областей. Однако, если эта плотность достигает слишком большого значения, давление вырожденного газа доминирует над обычным тепловым давлением и поддерживает звезды до того момента, когда температура достигает требуемых десяти миллионов градусов. Таким образом, возникновение давления вырожденного газа создает максимальную температуру центра, которой способна достичь звезда данной массы. Максимальная температура центра достаточно маленьких звезд не достигает десяти миллионов градусов - значения, при котором происходит горение водорода. Если объект, стремящийся стать звездой, имеет слишком низкую массу, он не может сжигать водород, а потому никогда не станет настоящей звездой.

Самые маленькие звезды, способные поддерживать реакции ядерного синтеза, имеют массу порядка восьми процентов от массы Солнца. Звездные объекты, масса которых не дотягивает до этого минимума, являются коричневыми карликами. Радиальный размер коричневого карлика приблизительно сравним с размером обычной маленькой звезды - одной десятой размера Солнца или примерно десятью размерами Земли. Заключительной важной характеристикой коричневых карликов является их химический состав. В силу того что они фактически ничего не делают, эти полузвездные лодыри практически полностью сохраняют то изобилие элементов, с которым рождаются. Следовательно, они состоят, главным образом, из водорода.

В последние несколько лет астрономы обнаруживали все новых и новых коричневых карликов, и, действительно, ученые полагают, что их во Вселенной достаточно много. Галактика размером с Млечный Путь, вероятно, содержит миллиарды коричневых карликов. И хотя пока что коричневые карлики не оказали на космос большого влияния, эти неудавшиеся звезды еще покажут себя, когда Вселенная станет старше. В эпоху распада именно в коричневых карликах будет содержаться большая часть несгоревшего водорода, который к тому моменту останется во Вселенной.

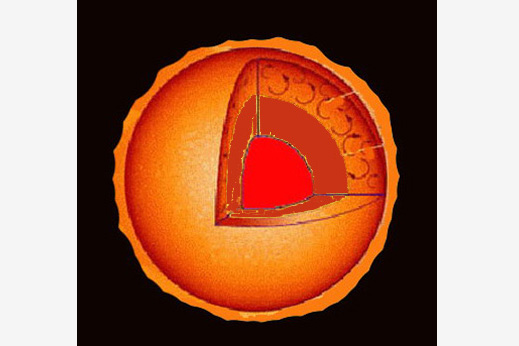

Белые карлики

Огромное количество звезд, включая наше собственное Солнце, в конце своей жизни превращаются в белых карликов. Несмотря на то, что тусклая звезда, масса которой равна всего восьми процентам солнечной, в сто раз легче горячей звезды с массой в восемь солнечных, испускающей свет, равный свету трех тысяч солнц, и той, и другой в конце их эволюции суждено превратиться в белых карликов. К моменту завершения эпохи звезд в нашей Галактике будет содержаться почти один триллион белых карликов и примерно столько же коричневых карликов. Белые карлики по отдельности имеют гораздо большую массу, поэтому в них будет содержаться наибольшая часть обычного барионного вещества Вселенной.

Среднее значение диапазона масс белых карликов несколько меньше массы Солнца. Самые маленькие звезды-прародители по мере своей эволюции и превращения в белых карликов теряют очень малую долю своей массы. Маленький красный карлик на заключительном этапе эволюции превращается в белый карлик почти такой же массы. Звезды типа Солнца, которым суждено раздуться в красных гигантов, теряют значительно большую долю исходной массы. Солнце породит белый карлик с массой, равной 0,6 солнечной. Более крупные звезды, превращаясь в белых карликов, напротив, теряют основную часть своей массы. Например, звезда с массой в восемь солнечных в конце своей жизни превратится в белого карлика с массой в 1,4 массы Солнца. Остальную массу унесет звездный ветер, когда звезда будет находиться в фазе красного гиганта. Это звездное вещество вернется в межзвездную среду, где будет использована повторно.

Те белые карлики, которых мы видим в небе сегодня, относятся к верхней половине диапазона возможных масс этих звезд. Из-за относительно юного возраста Вселенной и ее звездного содержимого пока что успели погибнуть только те звезды, масса которых превышает 0,8 массы Солнца. Более мелких звезд намного больше, и живут они гораздо дольше. Самые маленькие звезды (масса которых находится вблизи минимума, равного 0,08 массы Солнца) еще только начали свою эволюцию. Однако в далеком будущем даже эти звезды выгорят и превратятся в белых карликов. К началу эпохи распада самые распространенные белые карлики будут иметь относительно небольшие массы.

Белый карлик с типичной массой в 0,25 массы Солнца имеет радиус в 14000 километров, что примерно в два раза больше радиуса Земли. Как ни странно, более тяжелые белые карлики имеют меньший размер. Белый карлик, по массе равный Солнцу, имеет радиус всего 8700 километров. Вот каким странным свойством обладают белые карлики: более массивные объекты имеют меньший размер, что обусловливается тем, что они состоят из вырожденного вещества. Это странное свойство диаметрально противоположно свойствам обычного вещества. Если увеличить массу камня, то он становится больше и по размеру. Если увеличивается масса белого карлика, он сжимается!

Почему же белые карлики вообще видны? Если эти объекты являются конечным результатом звездной эволюции, имеющим место по завершении процессов термоядерного синтеза, то за счет чего светят эти звезды? В этих звездных остатках содержится огромный запас тепловой энергии, оставшийся от огненного периода их жизни. Это гигантское хранилище тепла излучает энергию в космос невероятно медленно. В результате белые карлики видны на небосводе. По мере своего старения звезды становятся более холодными и излучают все слабее, весьма напоминая затухающие угли костра. Белому карлику до полного остывания требуются миллиарды лет - время, сравнимое с возрастом современной Вселенной. Когда через триллионы лет от настоящего момента Вселенная вступит в эпоху распада, белые карлики достигнут холодной температуры жидкого азота. Дальнейшему охлаждению воспрепятствует необычный внутренний источник энергии, с которым мы познакомимся в этой главе несколько позже.

Любопытное свойство белых карликов иметь больший размер при меньшей массе порождает еще один вопрос. Что происходит при последовательном уменьшении массы вырожденного звездного остатка? Этот объект просто постепенно увеличивается? Нет. Существует некоторый предел. По мере уменьшения массы и увеличения размера звезды уменьшается плотность материала. Как только плотность опускается ниже некоторого критического уровня, вещество перестает быть вырожденным и более не ведет себя столь алогичным образом. Когда масса звезды слишком мала, чтобы быть вырожденной, она ведет себя подобно обычному веществу. Таким образом, любой звездоподобный объект, чтобы быть вырожденным, должен иметь некоторую минимальную массу. Эта масса составляет примерно одну тысячную массы Солнца, что приблизительно равно массе Юпитера. Легкие объекты, масса которых не превышает одной тысячной массы Солнца, не выказывают свойств вырожденного вещества. Они ведут себя как обычное вещество и называются планетами.

С другой стороны, белые карлики не могут быть и слишком массивными. Слишком тяжелый белый карлик ожидает сильнейший взрыв. По мере возрастания массы белый карлик становится меньше и плотнее, вследствие чего для поддержания звезды в ее борьбе с противодействующей силой гравитации требуется более высокое давление. Для поддержания этого более высокого давления, в данном случае давления вырожденного электронного газа, частицы должны двигаться быстрее. Когда плотность достигает столь большого значения, что требуемая скорость частиц приближается к скорости света, у звезды начинаются крупные неприятности. Теория относительности Эйнштейна устанавливает строгий предел на любые скорости: никакие частицы не могут двигаться со скоростью, превышающей скорость света. Когда звезда достигает состояния, в котором частицы должны двигаться со скоростями, превышающими скорость света, она обречена. Гравитация побеждает давление вырожденного газа, провоцирует катастрофический коллапс, тем самым инициируя взрыв звезды - вспышку сверхновой. По величине эти эффектные вспышки можно сравнить с теми, что отмечают гибель массивных звезд (как мы уже рассказывали в предыдущей главе).

Чтобы избежать огненной кончины во вспышке сверхновой, белый карлик должен иметь массу, не превышающую 1,4 массы Солнца. Этот жизненно важный массовый масштаб именуется массой Чандрасекара , в честь выдающегося астрофизика С. Чандрасекара. В возрасте восемнадцати лет он путем вычислений нашел этот предел массы во время океанского путешествия из Индии в Великобританию, еще до начала учебы в аспирантуре Кембриджского университета в 1930-е годы. Впоследствии за свой вклад в астрофизику он получил Нобелевскую премию по физике.

Нейтронные звезды

Несмотря на невероятно высокую плотность белых карликов, нейтронная звезда является еще более плотной формой звездного вещества. Типичная плотность белого карлика превышает плотность воды «всего лишь» в миллион раз. Однако ядра атомов гораздо плотнее - примерно в квадрильон (10 15) раз плотнее воды, или в миллиард раз плотнее белого карлика. Если звезду сжать до невероятно высокой плотности атомного ядра, звездное вещество может достигнуть экзотической, но стабильной конфигурации. При этих высоких значениях плотности электроны и протоны предпочитают существовать в форме нейтронов, так что, по существу, все вещество пребывает в форме нейтронов. Эти нейтроны вырождаются, и давление, создаваемое ими, опять-таки в силу действия принципа неопределенности, сдерживает звезду от гравитационного коллапса. Нейтронная звезда, которая образуется В результате весьма напоминает отдельное атомное ядро гигантских размеров.

Непостижимо высокие плотности, необходимые для образования нейтронной звезды, естественным образом достигаются во время коллапса, который массивная звезда переживает в конце своей жизни. Центральная область звезды, дошедшей до поздней стадии эволюции, превращается в вырожденное железное ядро, которое в ходе гравитационного коллапса сжимается, инициируя вспышку сверхновой, после которой зачастую остается нейтронная звезда. Кроме того, нейтронные звезды могут образоваться в результате коллапса белых карликов. Если белый карлик медленно увеличивает свою массу, приобретая ее от звезды-спутника, ему иногда удается избежать гибели во вспышке сверхновой и сжаться, превратившись в нейтронную звезду.

По сравнению с белыми и коричневыми карликами нейтронные звезды встречаются относительно редко. Ведь они могут образоваться лишь в результате гибели звезд, масса которых при рождении более чем в восемь раз превышает массу Солнца. Эти массивные звезды представляют собой лишь высокомассовый «хвост» распределения звездных масс. Подавляющее большинство звезд слишком малы. Лишь каждая четырехсотая звезда рождается достаточно большой, чтобы взорваться и оставить после себя нейтронную звезду. Но даже несмотря на столь малые шансы, достаточно большая галактика будет содержать миллионы нейтронных звезд.

Масса типичной нейтронной звезды примерно в полтора раза превышает массу Солнца. Так же, как в случае с белыми карликами, которые существуют благодаря давлению вырожденного электронного газа, давление вырожденных нейтронов не способно поддерживать остаток звезды произвольно большой массы. Если масса становится слишком большой, гравитация побеждает давление вырожденного газа и звезда сжимается. Максимально возможная масса нейтронной звезды лежит в промежутке между двумя и тремя массами Солнца, однако точное ее значение нам не известно. При непостижимо высоких плотностях, которых достигает вещество в центре нейтронной звезды, оно приобретает весьма экзотические и несколько неопределенные свойства. Несмотря на то, что нейтронные звезды тяжелее Солнца, их радиус достаточно мал: всего десять километров. Маленький размер вкупе с большой массой говорит о невероятной плотности вещества. Кубический сантиметр вещества (размером с кусочек сахара), из которого состоит нейтронная звезда, весит почти столько же, сколько миллиард слонов!

Черные дыры

Четвертым возможным вариантом гибели звезды является ее превращение в черную дыру. После взрыва и угасания самых массивных звезд может остаться объект, масса которого превышает допустимый максимум для нейтронной звезды (значение, находящееся между двумя и тремя массами Солнца). Достаточно массивный звездный остаток не может существовать за счет давления вырожденного газа и должен коллапсировать, превратившись в черную дыру. Аналогичным образом, полностью сформировавшиеся белые карлики и нейтронные звезды могут приобрести дополнительную массу, как правило от сопутствующих им звезд, и стать слишком большими, чтобы существовать за счет давления вырожденного газа. Слишком тяжелые остатки, которые появляются в результате этого, также должны коллапсировать и иногда могут образовать черные дыры.

Черные дыры - странные создания: их гравитационные поля так сильны, что их не может покинуть даже свет. Вообще-то, именно это свойство служит определяющей характеристикой черных дыр. Для этих объектов космическая скорость (скорость, которая требуется, чтобы оторваться от поверхности) превышает скорость света. В силу релятивистского ограничения скорости, наложенного Эйнштейном, - ничто не движется быстрее скорости света - черную дыру не могут покинуть ни частицы, ни излучение. И все же это несомненно строгое утверждение не является абсолютно истинным из-за действия принципа неопределенности Гейзенберга. По истечении весьма долгого времени черные дыры все же вынуждены будут отдать столь крепко удерживаемые в их тисках массы, но это случится лишь через большой срок по завершении эпохи распада.

Черные дыры невероятно компактны. Черная дыра с массой Солнца имеет радиус всего в пару километров (около одной мили). В качестве другого примера отметим, что черная дыра размером с бейсбольный мяч приблизительно в пять раз тяжелее Земли. Эти выдающиеся звездные объекты имеют еще очень много других экзотических свойств, которые будут рассмотрены в следующей главе.

Массивные звезды встречаются относительно редко, а черные дыры, образуемые ими, - еще реже. Менее одной звезды из трех тысяч имеет шанс стать черной дырой после завершения того этапа ее жизни, на котором она сжигает водород. По причине такой скудности эти дублеры звезд не будут играть важной роли, пока не завершится эпоха распада.

Помимо черных дыр, образовавшихся в результате гибели звезд, нашу Вселенную населяет еще одна разновидность этих объектов. Черные дыры, относящиеся к этому второму классу, находятся в центрах галактик. По сравнению с их звездными двойниками эти сверхмассивные черные дыры воистину огромны. Их масса составляет от одного миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца. Для сравнения, фактический радиус черной дыры, масса которой равна массе миллиона Солнц, превышает радиус Солнца приблизительно в четыре раза.

Сталкивающиеся галактики

В настоящее время наша Галактика, Млечный Путь, содержит сто миллиардов светящихся звезд, которые в совокупности выглядят как слабо светящаяся полоса, простирающаяся по ночному небу. В эпоху распада небо будет черным как смоль. Но самые большие галактики, удерживаемые от распада гравитационным действием холодных мертвых звезд и темной материи, останутся нетронутыми.

Однако самой неизбежной угрозой для обычных галактик типа Млечного Пути является вовсе не гибель составляющих их звезд, а скорее разрушительные столкновения с другими галактиками. Как правило, галактики существуют скоплениями или группами. От разлетания эти скопления удерживает действие гравитационного притяжения, причем каждая галактика движется через скопление по своей собственной орбите. Когда большие объекты с неплотной структурой, вроде галактик, проходят рядом друг с другом, они испытывают некоторого рода трение, заставляющее их сдвигаться к центру скопления. Вблизи центра скопления галактики располагаются относительно свободно и проявляют склонность к взаимным столкновениям.

Столкновения галактик окажут свое влияние на Вселенную уже в относительно близком будущем. Некоторые галактики сталкиваются даже в наше время - в эпоху звезд. Когда же Вселенная вступит в эпоху распада, эти галактические взаимодействия будут иметь все более важные следствия.

При столкновении галактик звезды, принадлежащие к двум исходным галактикам, смешиваются, образуя более крупную, но и менее организованную, составную галактику. Смешанная составная галактика, в отличие от отдельных дисковых галактик с изящной спиральной структурой, хаотична и аморфна. Во время столкновения галактика выпускает длинные полосы звезд, которые также называются приливными хвостами. Орбиты звезд становятся сложными и нерегулярными. Смешанная галактика весьма напоминает кашу.

Столкновениям галактик часто сопутствуют мощные всплески образования звезд. Гигантские облака газа, находящиеся в пределах галактик, во время таких столкновений смешиваются и с поразительной скоростью рождают новые звезды. Многочисленные сверхновые, возникающие в результате гибели более массивных звезд, могут иметь весьма серьезные следствия.

Несмотря на то, что после столкновения структура галактики в целом выглядит совершенно по-другому, отдельные звезды и их солнечные системы его практически не ощущают. Галактика типа Млечного Пути - это, главным образом, пустое пространство: звезды в галактике подобны отдельным песчинкам, которые в любом направлении отделены друг от друга несколькими милями пустоты. И даже в несколько более плотных слившихся галактиках расстояние между звездами превышает один световой год, что в тысячу раз больше Солнечной системы и в десять миллионов раз больше звезды. Планетарные системы, имеющиеся в переживающей столкновение галактике, даже не почувствуют медленную катастрофу, которая происходит вокруг них и продолжается миллионы лет. Самым заметным последствием подобной катастрофы для планеты типа Земли стало бы постепенное удвоение числа звезд, видимых на ночном небе.

На самом деле, Млечному Пути суждено пережить галактическое столкновение (и утратить свою индивидуальность) в относительно близком будущем. Соседняя с ним галактика Андромеда, также известная как М31, в настоящее время движется по траектории, которая приведет к столкновению с Млечным Путем. Однако из-за сложности проведения точных астрономических измерений скоростей галактик мы не можем точно определить направление, в котором движется Андромеда. Однако совершенно ясно, что эта крупная галактика пройдет очень близко от нашей Галактики и, возможно, даже столкнется с ней примерно через шесть миллиардов лет: как раз тогда, когда Солнце начнет раздуваться, превращаясь в красного гиганта. Даже если Андромеда и Млечный Путь не столкнутся именно в эту будущую встречу, рано или поздно им все равно не избежать друг друга. Млечный Путь определенно находится в гравитационной связи с Андромедой. По мере того как две эти галактики движутся по орбите друг вокруг друг друга и из-за динамического трения теряется энергия, будущее слияние становится почти неизбежным.

Таким образом, долгосрочная судьба скоплений галактик предрешена полностью: галактики, входящие в скопление, в конечном итоге будут взаимодействовать и сольются. Их самостоятельные индивидуальности объединятся, когда все скопление превратится в одну гигантскую и беспорядочную коллекцию звезд. Когда Вселенная перейдет из эпохи звезд в эпоху распада, современные скопления галактик станут огромными галактиками будущего. В действительности вся наша местная группа галактик, включая Млечный Путь и Андромеду, постепенно превратится в единую метагалактику.

Галактики в процессе релаксации

Промежутки между звездами в галактике типа Млечного Пути настолько огромны, что звезды пережили крайне мало прямых столкновений, если и пережили их вообще. По крайней мере, пока. Продолжая уже знакомую нам тему, скажем, что даже редкие события могут произойти, если предоставить им достаточно времени. По мере приближения эпохи распада столкновения звезд или события, близкие к ним, будут приобретать все большую важность. Такие встречи кардинальным образом изменят структуру Галактики и, в конечном итоге, приведут к ее гибели. Однако, в силу того что эта эра разрушения наступит лишь в разгар эпохи распада, звезды к тому времени уже будут звездными остатками, а Галактика давным-давно как станет расползшимся продуктом целого ряда галактических слияний.

Но даже в эпоху распада прямые лобовые столкновения звезд относительно редки. Сближения и близкие прохождения случаются гораздо чаще истинных столкновений. По мере развертывания эпохи распада звезды регулярно проходят рядом друг с другом, взаимодействуя через взаимное гравитационное притяжение. Близкое прохождение двух звезд приводит к небольшому изменению скорости и направления каждой из них. Звезды имеют тенденцию к взаимному разбросу всякий раз, когда оказываются рядом, что показано на рис. 14.

Рис. 14. На этой диаграмме показана реакция двух звезд на сближение. По завершении взаимодействия каждая звезда начинает двигаться в новом направлении, приобретает другое значение энергии, а следовательно, и скорость. Очень большое число подобных сближений приведет к динамической релаксации галактики и тем самым по истечении продолжительных промежутков времени изменит ее структуру

С течением времени происходит множество таких разбросов, а их эффекты медленно накапливаются. Конечным итогом длинной последовательности подобных разбросов является перераспределение индивидуальных скоростей звезд, вращающихся по орбитам в пределах галактики. Более маленькие и легкие звезды имеют тенденцию к увеличению скорости и орбитальной энергии, тогда как более тяжелые звезды теряют орбитальную энергию. Когда в этом перераспределении «богатства» участвует много звезд, структура Галактики медленно изменяется в процессе динамической релаксации . По мере протекания этой релаксации некоторые звездные остатки приобретают столь большую энергию, что бывают вынуждены покинуть галактику. С течением времени из умирающей галактики испаряется все большее число звезд, которые, сталкиваясь, удаляются в межгалактическое пространство со скоростями, равными тремстам километрам в секунду (675 000 миль в час).

В ходе динамической релаксации число изгнанных звезд возрастает, из-за чего в галактике происходят важные структурные изменения. Поскольку галактику покидают звезды, имеющие максимальные энергии, оставшиеся звезды, в среднем, обладают меньшей энергией. Таким образом, происходит утечка энергии. В ответ на возрастающий энергетический кризис галактика вынуждена становиться меньше и плотнее. Это уменьшение галактики провоцирует еще большее число звездных сближений и изгнание все большего числа звезд. По мере ускорения этого процесса ситуация может выйти из-под контроля: галактика извергнет большую часть своих звезд, после чего их останется совсем мало и они будут сгруппированы в плотный комок.

Не слишком радужные перспективы ожидают низкоэнергетические звезды, которые упадут к центру галактики, где, как полагают ученые, имеется сверхмассивная черная дыра, причем это справедливо для каждой галактики. Эти гигантские черные дыры имеют массы, в миллионы или даже миллиарды раз превышающие солнечную. В процессе релаксации галактики черная дыра, расположенная в ее центре, поглотит блуждающие звезды, которые подойдут к ней слишком близко: окажутся в пределах горизонта событий. На протяжении всей эпохи распада эти сверхмассивные черные дыры будут постепенно увеличивать свой вес за счет непрерывного поглощения падающих звезд.

Галактики просуществуют в миллиарды раз дольше современного возраста Вселенной. Столь длительное время жизни обусловливается гигантскими расстояниями, разделяющими отдельные звезды и той медленной скоростью, с которой звезды их преодолевают. Однако по истечении достаточного времени и галактикам придется взглянуть в лицо своей гибели. В течение следующих девятнадцати или двадцати космологических декад (10 19 или 10 20 лет) большинство мертвых звезд в галактике покинет ее в ходе процесса испарения звезд. Маленькую и невезучую часть звезд, быть может, порядка одного процента, поглотит черная дыра, расположенная в центре галактики. По завершении данного процесса динамической релаксации жизнь галактики, фактически, подходит к концу.

В ходе релаксации и рассеивания галактики сближения проходящих звезд оказывают разрушительное влияние на любые планеты, которые до сих пор вращаются по орбитам звезд. Эти события, изменяющие траектории движения звезд, имеют тенденцию смещать планеты с занимаемых ими орбит, в результате чего планеты уносятся в безбрежную пустоту космоса. О судьбе таких «беспризорных» планет мы рассказывали в предыдущей главе. Планеты, орбитальные радиусы которых сравнимы с радиусом нашей Земли, будут выброшены из своих солнечных систем в пятнадцатую космологическую декаду. Внешние планеты с большими орбитами более чувствительны, в силу чего к тому времени они уже давно канут в вечность. Планета вроде Нептуна, орбитальный радиус которой равен тридцати астрономическим единицам, будет изгнана из солнечной системы всего через двенадцать космологических декад - триллион лет. В эпоху распада даже самые внутренние планеты могут покинуть свои орбиты. Планета, орбита которой в десять раз меньше земной (несколько меньше орбиты Меркурия), будет выброшена с орбиты примерно через семнадцать космологических декад. Таким образом, звезды утратят свои солнечные системы задолго до девятнадцатой-двадцатой космологической декады, когда они навсегда покинут галактику.

Таким образом, долгосрочное будущее планет вообще и нашей Земли, в частности, довольно безрадостна. В ближайшее время планеты попадут под обстрел кометами и астероидами, что вызовет глобальные изменения климата и катастрофические разрушения общего характера. После этого, когда родительские звезды внутренних планет раздуются до размера красных гигантов, эти планеты выгорят дотла и станут абсолютно стерильными. Потом все выжившие планеты будут силой выдворены из их солнечных систем и по одиночке выброшены в вечную тьму межзвездного пространства.

Столкновения вырожденных звезд

Редкие прямые столкновения мертвых звездных остатков являют собой мгновения воистину экстраординарного волнения, подобные восклицательным знакам, расставляющим акценты на почти бесконечно пустынных просторах эпохи распада. Эти столкновения могут породить обыкновенные новые звезды, странные новые типы звезд и эффектные вспышки.

В эту будущую эпоху большая часть обычного барионного вещества галактики сосредоточена в белых карликах. И хотя в коричневых карликах, имеющих меньшую массу, содержится меньше вещества, их присутствует примерно столько же. В большой галактике типа Млечного Пути совокупная популяция белых и коричневых карликов должна исчисляться миллиардами. В процессе движения мертвых звезд по своим орбитам время от времени происходят прямые столкновения: примерно одно такое соударение в каждые несколько сотен миллиардов лет. Если принять во внимание современный возраст Галактики, порядка десяти миллиардов лет, велика вероятность (составляющая приблизительно девять десятых) того, что звездных столкновений пока не было. Столкновения начнут происходить, когда Вселенной исполнится более нескольких сотен миллиардов лет. В пятнадцатую космологическую декаду галактику сотрясут сотни или даже тысячи столкновений.

Столкновения двух коричневых карликов интересны с точки зрения астрономии, геологии и, возможно, даже биологии. Большая доля оставшегося во Вселенной водорода заключена именно в коричневых карликах, которые не превращают его в более тяжелые элементы. Когда два коричневых карлика сталкиваются под углом, близким к прямому, они могут образовать составной звездный объект, который будет содержать основную часть исходной массы двух звезд (см. рис. 15). Если его объединенная масса превысит пороговое значение массы, которое должна иметь звезда, этот продукт взаимодействия может сжаться и нагреваться до тех пор, пока длительный водородный синтез не воспламенит новообразованное звездное ядро. Родится звезда. Маленькие красные звезды, образующиеся в результате таких причудливых столкновений, впоследствии проживут триллионы лет.

Рис. 15. Данная компьютерная модель изображает столкновение двух коричневых карликов. На трех первых картинках показаны первые несколько минут данного события. Окончательный результат столкновения, схематически изображенный на четвертой картинке, - настоящая звезда, масса которой достаточна, чтобы инициировать синтез водорода. Столкновение естественным образом создает газопылевой диск, окружающий новорожденную звезду; этот диск является средой, в которой могут образоваться планеты

Посредством этих астрономических катастроф новые звезды могут создаваться даже тогда, когда в межзвездной среде уже давно закончились все запасы газа. В галактике размером с Млечный Путь в любое данное время будет светить порядка сотни таких звезд. Совокупное свечение этих тусклых красных остатков наделяет галактику общей мощностью излучения, сравнимой с мощностью излучения современного Солнца.

Кроме того, столкновения коричневых карликов могут породить планеты. Если только это не прямое лобовое столкновение, часть газа коричневых карликов закружится слишком быстро, чтобы стать частью вновь сформированной звезды. Это вращающееся вещество легко образует околозвездный диск из газа и пыли вокруг новорожденного звездного объекта. Поскольку образование планет является вероятным исходом выделяющегося диска, эти новые звезды имеют склонность порождать новые солнечные системы.

Планеты, образующиеся в результате столкновения двух коричневых карликов, должны иметь все ингредиенты, необходимые для развития жизни. Планета, находящаяся на попечении красного карлика, может оставаться теплой триллионы лет, много больше современного возраста Земли. Эти системы имеют большой запас тяжелых элементов, включая кислород и углерод, лежащие в основе земной жизни. На планетах, вращающихся по благоприятным орбитам, может иметься и жидкая вода. В принципе, знакомые типы жизни могут возникнуть и развиться на подобных новых планетах, покуда не распадется Галактика. И только по истечении двадцатой космологической декады, когда испарится Галактика и частота столкновений коричневых карликов сведется к нулю, последние землеподобные миры падут жертвой вечной ночи.

Столкновения белых карликов могут вызвать еще более яркий, хотя и более краткий, фейерверк. Если столкнутся и сольются два белых карлика и если масса вновь образовавшегося объекта окажется больше предела Чандрасекара, давление вырожденного газа не сможет удержать продукт этого слияния от гравитационного коллапса. Тогда недавно родившаяся, но чрезмерно тяжелая звезда должна будет вспыхнуть в сверхновую. Приблизительно одно из десяти столкновений белых карликов завершится вспышкой сверхновой. Таким образом, Галактике, покуда она остается в целости и сохранности, на протяжении примерно двадцати космологических декад суждено переживать одну такую вспышку каждые триллион лет. Вспышки сверхновых и сегодня весьма эффектны, но в убогом окружении умирающей Галактики эпохи распада они будут воистину впечатляющими.

Однако наиболее вероятным исходом редкого столкновения двух белых карликов является не вспышка сверхновой, а образование звезды странного нового типа. Большинство белых карликов происходят от звезд низкой массы и практически полностью состоят из гелия. В результате столкновения двух таких типичных белых карликов образуется звездный объект несколько большего размера, состоящий из гелия. Если масса итогового продукта столкновения превышает 0,3 массы Солнца, гелий в его недрах, в принципе, может воспламениться. Такие звезды способны переплавлять гелий в более тяжелые элементы точно так же, как и развитые (старые) звезды с более высокой массой (что мы уже описывали в предыдущей главе). Однако чтобы звезда начала сжигать гелий, столкновение должно наделить ее достаточно большой тепловой энергией, что весьма напоминает обыденную для нас ситуацию, когда мы используем теплоту горящей спички, чтобы поджечь лист бумаги. Если температура звезды недостаточно высока, чтобы сжигать гелий, она сожмется и превратится в очередного белого карлика, блуждающего по Галактике в ожидании либо нового столкновения, либо изгнания в межгалактическое пространство.

По сравнению с их обыкновенными двойниками, существующими за счет горения водорода, эти звезды, сжигающие гелий, горячее, ярче, плотнее и живут куда меньше. Радиус типичной звезды, масса которой равна половине солнечной, в десять раз меньше радиуса Солнца, а ее светимость в десять раз больше. Поверхность такой звезды невероятно горяча: ее температура равна 35000 градусов Кельвина, что примерно в шесть раз превышает температуру поверхности Солнца. В ядре звезды условия еще более экстремальные: температура в сто миллионов (10 8) градусов и плотность почти в 10 000 граммов на кубический сантиметр. Эти звезды живут всего несколько сотен миллионов лет - долгий период по человеческим меркам, но всего лишь мгновение по сравнению с продолжительным временем их образования. Даже если вокруг этих звезд образуются планетарные системы, они, судя по всему, не успеют увидеть развития на них сложной жизни в силу краткости своего существования. Если провести экстраполяцию по времени, которое потребовалось для развития сложных форм жизни на Земле, жизнь в этих системах вряд ли поднимется выше самых примитивных форм, представленных вирусами и одноклеточной биотой.

При столкновении несколько более тяжелых белых карликов может возникнуть звезда другого странного типа. Если масса продукта столкновения превысит 0,9 массы Солнца, но не достигнет предела Чандрасекара (в силу чего не взорвется), новый объект, в принципе, сможет поддерживать в своем ядре синтез углерода. Звезда, которая сжигает углерод, имеет еще более экзотические свойства, чем звезда, сжигающая гелий. Углеродная звезда с массой, равной солнечной, примерно в тысячу раз ярче Солнца, а ее поверхность кипит 140 000 градусами Кельвина. По звездным меркам радиус такая звезда имеет крошечный - чуть больше радиуса Земли. В ядре звезды температура приближается к миллиарду градусов, а его плотность в сто тысяч раз превышает плотность камня. Эти ярко горящие свечи живут всего миллион лет. Любые сопутствующие им планеты все еще будут находиться на самых ранних стадиях формирования, когда звезда истощит запасы своего ядерного топлива и погаснет. Вряд ли за это время сможет развиться хотя бы самая примитивная биосфера.

Аннигиляция темной материи

Гало галактик состоят главным образом из темной материи, большая часть которой, видимо, существует в виде частиц небарионного вещества. Вспомним, что барионное вещество состоит, главным образом, из протонов и нейтронов, вследствие чего оно составляет большую часть того, что мы считаем обычным веществом. Как мы уже говорили в первой главе, современные астрономы полагают, что большая доля массы Вселенной должна приходиться на небарионное вещество. Причем считается, что значительное количество этой необычной материи находится в галактических гало.

Один из кандидатов на роль темной материи получил название слабо взаимодействующих массивных частиц . Эти довольно странные частицы, масса которых в десять-сто раз превышает массу протона, взаимодействуют только посредством слабого ядерного взаимодействия и гравитации. Они не несут электрического заряда, вследствие чего безразличны к действию электромагнитной силы. Они также не восприимчивы к сильному взаимодействию, в силу чего не связываются друг с другом и не образуют ядер. Поскольку эти частицы взаимодействуют очень слабо, в рассеянных областях типа гало галактик они могут жить очень долго. В частности, они могут прожить куда дольше современного возраста Вселенной. Однако по истечении достаточно продолжительных промежутков времени эти частицы взаимодействуют с обычным веществом, что приводит к их взаимной аннигиляции.

Аннигиляция темной материи происходит при двух различных обстоятельствах. В первом случае, когда две частицы встречаются в галактическом гало, они могут вступить во взаимодействие, что приведет к их прямой взаимной аннигиляции. Во втором случае частицы захватываются остатками звезд, например белыми карликами, и впоследствии аннигилируют друг с другом уже внутри звездного ядра. Оба этих механизма играют важную роль в будущем Галактики и Вселенной.

В галактическом гало частицы темной материи имеют низкую плотность: порядка одной частицы на кубический сантиметр, - и достаточно большие скорости: около двухсот километров в секунду. Поскольку эти частицы ощущают только слабое взаимодействие, вероятность аннигиляции чрезвычайно мала. Однако по истечении двадцати трех космологических декад (10 23 лет) из-за этих взаимодействий популяция частиц темной материи, населяющих гало, претерпит значительные изменения. При аннигиляции частицы темной материи обычно оставляют после себя более мелкие частицы с релятивистскими скоростями - настолько большими, что частицам удается преодолеть гравитационное притяжение Галактики. Таким образом, конечным результатом процесса аннигиляции является излучение массы-энергии галактического гало в межгалактическое пространство.

Поскольку наличием темной материи объясняется большая доля общей массы Вселенной, продукты аннигиляции от взаимодействий темной материи служат важной частью содержимого Вселенной в поздние эпохи, особенно между двадцатой и сороковой космологическими декадами. Остаточные продукты прямых аннигиляционных событий в галактических гало обеспечивают огромное разнообразие частиц, включая фотоны, нейтрино, электроны, позитроны, протоны и антипротоны.

Темную материю захватывают звездные остатки типа белых карликов. Темная материя галактических гало обеспечивает фоновое море частиц, непрерывно текущих сквозь космическое пространство. Эти частицы также проходят через все объекты, имеющиеся в галактике: звезды, планеты и, в настоящую космологическую эпоху, людей. Порядка ста миллиардов (10 11) таких частиц пронизывают тебя, читатель, ежесекундно. Однако в силу того, что эти частицы взаимодействуют только посредством слабого взаимодействия, а оно действительно очень слабое, они пронизывают все типы вещества, не оказывая на нее, в сущности, никакого воздействия. Однако время от времени частица темной материи вступает во взаимодействие с ядром какого-нибудь атома и тем самым лишает его некоторой доли энергии.

Если такое взаимодействие произойдет в недрах белого карлика, частица темной материи может остаться в гравитационной связи со звездой. По прошествии длительного времени популяция таких частиц внутри звездного объекта постепенно увеличивается. Время, необходимое для того, чтобы темная материя была захвачена в ходе именно такого процесса, много длиннее водородной части жизни звезд, которые почти все это время ведут жизнь звездных остатков. По мере увеличения в звездном ядре концентрации частиц темной материи возрастает вероятность аннигиляции этих частиц. В конце концов, звезда достигает устойчивого состояния, в котором аннигиляция в звездном остатке происходит с той же скоростью, с которой частицы захватываются из галактического гало.

Процесс захвата и аннигиляции темной материи служит жизненно важным источником энергии для белых карликов будущего. Эти звездные объекты являются остатками звезд, погибших после завершения реакций термоядерного синтеза в их недрах. В отсутствие дополнительного источника энергии белые карлики становились бы более холодными и тусклыми, пока их температура не сравнялась бы с фоновой температурой Вселенной. Однако благодаря энергии, которую они извлекают из аннигиляции темной материи, белые карлики могут излучать энергию на протяжении очень долгого времени. Полная мощность излучения одного белого карлика, обусловленная этим процессом аннигиляции, составляет приблизительно один квадрильон (10 15) ватт. И хотя эта незначительная мощность примерно в сто миллиардов (10 11) раз меньше мощности излучения Солнца, именно этот механизм производства энергии будет править Вселенной в будущем. Такая выработка энергии может продолжаться, пока галактическое гало остается целым - примерно на протяжении двадцати космологических декад 10 20 лет) или в десять миллиардов раз дольше того периода, на протяжении которого Солнце будет сжигать водород.

Частицы темной материи, захваченные белыми карликами, в конечном итоге, аннигилируют в излучение, которое, в конце концов, начинает преобладать в фоновом поле излучения Вселенной. Однако, прежде чем покинуть звезду, это излучение переходит в диапазон более длинных волн, а значит, и более низких средних значений энергии. Фотоны покидают поверхность звезды, имея характеристическую длину волны около пятидесяти микрон (одна двадцатая миллиметра) - значение, в сто раз превышающее длину волны света, испускаемого Солнцем. Это излучение невидимо для человеческого глаза, но современная аппаратура без особого труда улавливает эти инфракрасные фотоны. Температура поверхности звезды невысока - всего 63 градуса Кельвина - чуть ниже температуры жидкого азота.

В эту эпоху будущей истории Вселенной галактики будут выглядеть совсем не так, как сегодня. Типичная галактика будущего содержит миллиарды звездных остатков, каждый из которых излучает энергию вследствие процессов захвата и аннигиляции темной материи. При этом полная мощность излучения целой галактики таких звездных остатков сравнима с мощностью излучения одного нашего Солнца. Среди этих тлеющих остатков разбросано порядка сотни более традиционных звезд, образовавшихся в результате столкновений коричневых карликов. И хотя, по современным меркам, эти маленькие звезды светят довольно тускло, в непроглядной тьме будущего они будут истинными маяками. Совокупная мощность излучения, вырабатываемого этими немногочисленными настоящими звездами, затмит миллиарды белых карликов.

Жизнь в атмосфере белого карлика

Несмотря на то, что известные нам формы жизни вполне могут оказаться под угрозой гибели, занятная возможность для жизни в будущем существует в атмосферах старых белых карликов. Не будем забывать, что любое обсуждение будущих форм жизни непременно уводит нас в область предположений. Однако следующая цепочка суждений не только вызывает определенный интерес, но и ясно описывает физические условия, которые будут существовать внутри белых карликов в далеком будущем.

После смерти исходной звезды белый карлик быстро остывает, пока его главным источником энергии не станет захват и последующая аннигиляция частиц темной материи. Как только это произойдет, белый карлик переходит в более или менее устойчивое состояние, в котором он будет находиться до тех пор, пока не закончится вся темная материя, имеющаяся в галактическом гало, или пока сама звезда не будет исторгнута из галактики в процессе ее динамической релаксации. В любом случае типичные белые карлики имеют около двадцати космологических декад (10 20 лет) на то, чтобы в пределах их атмосферы развилась жизнь. Этот огромный временной промежуток в сто миллиардов раз превышает время, которое потребовалось для развития жизни на Земле. При наличии столь долгого времени возможность биологической эволюции какого-либо типа становится весьма правдоподобной, а возрастание сложности, - быть может, даже вероятным.

В некоторых аспектах сценарий для жизни на белом карлике смутно напоминает жизнь на Земле. Белый карлик имеет приблизительно такой же радиальный размер, что и Земля. Как земные формы жизни ограничиваются областями, расположенными вблизи поверхности нашей планеты, так и любые возможные формы жизни в атмосфере белого карлика тоже будут находиться во внешних слоях звезды. Внутренняя часть звезды состоит из вырожденного вещества, и химические реакции в недрах звезды не происходят. Интересная химия может быть связана только с внешним слоем. Источником энергии для белого карлика служит поле излучения, нагревающее поверхностные слои изнутри, тогда как Земля получает тепло сверху - от Солнца. Самое важное различие состоит в том, что жизнь на Земле основана на наличии жидкой воды, тогда как в атмосфере белого карлика жидкой воды практически не будет. В окружающей среде белого карлика самое большее, на что можно надеяться, - это существование химических реакций какого-нибудь типа.

Первым требованием для существования жизни является надлежащая смесь химических элементов. Белые карлики с более высокой массой естественно содержат большие количества двух самых важных для земных организмов элементов - углерода и кислорода. Самые маленькие белые карлики, масса которых не превышает и половины солнечной, напротив, состоят практически из одного гелия. Гелий практически абсолютно химически инертен, а потому не желателен для окружающей среды, в отношении которой мы питаем надежду на возникновение жизни. Таким образом, у более крупных белых карликов шансы приютить на себе биосферу значительно выше.

На протяжении долгого промежутка времени температура поверхности белого карлика равна примерно 63 градусам Кельвина, что очень близко к температуре жидкого азота. В недрах звезды несколько погорячее, хотя и ненамного. Основная часть внутренних областей белого карлика заполнена вырожденным веществом, в силу чего тепло легко распространяется из внутренних областей к наружным. Благодаря этому относительно легкому переносу тепла, звезда достигает почти постоянной температуры на протяжении практически всей своей внутренней области. Однако внешние слои звезды, близкие к ее поверхности, состоят не из вырожденного, а из обычного вещества.

Самый верхний слой звезды, в принципе, способен поддерживать химические реакции и имеет доступ к обширному диапазону энергий фотонов, которые эти реакции запускают. Аннигиляция темной материи, которая происходит в ядре звезды, производит высокоэнергетическое излучение - гамма-лучи, энергия которых достигает миллиардов электрон вольт. Пока это излучение добирается до верхних слоев звезды, его волны становятся длиннее, а энергия фотонов, соответственно, уменьшается. На внешней поверхности звезды энергия фотонов, в среднем, составляет некоторую долю электронвольта. Для сравнения скажем, что в химических реакциях типичные значения энергии на частицу составляют несколько электронвольт. Таким образом, в атмосфере белого карлика имеется именно тот диапазон энергий фотонов, который необходим для запуска химических реакций.

А как насчет совокупного энергетического запаса такой звезды? Белый карлик, существующий за счет аннигиляции темной материи, вырабатывает энергию, равную порядка 10 15 ватт. Эта мощность излучения мала по сравнению со светимостью современного Солнца, но достаточно велика по сравнению с совокупной мощностью, которую вырабатывает вся человеческая цивилизация. В качестве другого сравнения отметим, что доля солнечной энергии, которую воспринимает Земля, составляет около 10 17 ватт. Другими словами, мощность, необходимая для запуска биологической эволюции в атмосфере белого карлика, составляет один процент от полной мощности, доступной земной биосфере в наши дни.

Зайдем в этом мысленном эксперименте еще дальше, приблизительно оценив вероятность существования в атмосферах белых карликов каких-либо форм жизни. Следуя примеру Фримена Дайсона, предположим, что жизнь подчиняется некой разновидности закона соответствия масштабов, что, в свою очередь, означает, что субъективное время, которое ощущает живое существо, зависит от температуры, при которой оно функционирует. В случае более низких температур жизнь течет медленнее, поэтому на ощущение того же числа мгновений сознания у такого существа будет уходить больше времени.

Что касается нашей гипотетической биоты, развивающейся вблизи поверхности белого карлика, ее окружающая температура должна быть около 63 градусов Кельвина, что примерно в пять раз меньше, чем температура млекопитающих. Гипотеза соответствия масштабов гласит, что такому существу требуется в пять раз больше реального (физического) времени, чтобы пережить такое же фактическое «количество» жизни. Таким образом, по сравнению с жизнью на Земле, жизнь в атмосфере белого карлика теряет коэффициент пять в силу того, что имеет меньшую скорость метаболизма, а также коэффициент сто в силу того, что имеет меньшую мощность. Эта потеря коэффициента 500 более чем компенсируется имеющимся в наличии временем, которое в сто миллиардов раз длиннее. Объединяя эти два конкурирующие действия, мы полагаем, что жизнь в атмосфере белого карлика имеет численное преимущество примерно в сто миллионов. Даже если эволюция жизни в атмосфере белого карлика в сто миллионов раз менее эффективна, чем биологическая эволюция на Земле, эта звезда все равно располагает такими временем и энергией, которых достаточно, чтобы породить целую сеть различных форм жизни, по своему масштабу сравнимую с биосферой сегодняшней Земли.

Однако наше понимание жизни и эволюции далеко от полного. Данная линия экстраполяции- служит не строгим предсказанием, а скорее интересной возможностью. Атмосферы белых карликов располагают достаточно большим источником энергии и воистину огромным количеством времени. В такой среде возникновение интересной химии, в принципе, возможно. Хотя, вообще, мы не можем гарантировать, что время, энергия и химия являются достаточными условиями для появления биологии. Однако в единственном известном нам примере интересная химия привела к эволюции жизни. Реализуется ли такая возможность в будущем - нам не известно.

Жизнь за пределами атмосферы белого карлика

Можно представить и более традиционную точку зрения на существование жизни в будущем. Белые карлики, живущие за счет захвата и аннигиляции частиц темной материи, обеспечивают фактическую светимость в 10 15 ватт. Этот достаточно большой объем мощности испускает поверхность звезды, по размеру сравнимой с Землей. Пожелай какая-нибудь будущая цивилизация использовать эту энергию, она могла бы окружить эту звезду сферической оболочкой, которая улавливала бы излучаемую ею энергию. Такое предприятие, потребовало бы развертывания строительства планетарного масштаба - дорогая, но вполне осуществимая для высокоразвитой цивилизации цель.

В подобных системах белых карликов полная имеющаяся мощность значительно превышает ту мощность, которая в настоящее время вырабатывается и расходуется нашей цивилизацией на Земле. Эту номинальную мощность белых карликов можно включить в перспективу еще одним способом. Предположим, что цивилизация, живущая вблизи белого карлика, насчитывает миллиард граждан. Тогда каждый член этого общества имел бы доступ к одному полному мегаватту мощности: этого достаточно, чтобы на полную громкость работали десять тысяч стереомагнитофонов. Более того, такая поставка энергии может продолжаться двадцать космологических декад (сто миллиардов миллиардов лет) - значительно больше тех двухсот лет, за которые мы полностью исчерпаем запасы ископаемого топлива на нашей Земле.

Рост черных дыр

В эпоху распада черные дыры увеличиваются и становятся более массивными. Они набирают массу, пожирая звезды и газ, которые оказываются в опасной близости к «поверхности» черной дыры - горизонту событий. Как мы увидим из следующей главы, в конечном итоге черные дыры должны отдать свою гигантскую массу посредством испускания излучения, но это случится много-много позже того момента, когда наступит и завершится эпоха распада. А пока они продолжают набирать вес.

В принципе, сверхмассивные черные дыры могут поглотить всю галактику, в которой живут. Сколько времени занял бы этот процесс? Если бы черная дыра весом в один миллион Солнц, вроде той, что находится в центре Млечного Пути, поглощала звезды случайным образом, она всосала бы в себя всю нашу Галактику приблизительно за тридцать космологических декад (миллион триллионов триллионов лет). Если бы черная дыра изначально имела гораздо большую массу, скажем в один миллиард Солнц, она успела бы погубить Галактику за куда более короткий срок - примерно за двадцать четыре космологические декады. Как бы то ни было, оба этих периода куда длиннее предполагаемого времени жизни галактик. Как мы уже говорили, звезды, образующие галактики, испарятся в межгалактическое пространство по истечении всего лишь двадцати космологических декад. В результате этого большинству звезд удастся избежать «ярости» черных дыр, но некоторые из них все же погибнут именно так.

Однако и черные дыры, и немногочисленные остатки звезд будут существовать и после исчезновения галактик. По прошествии приблизительно двадцати космологических декад черные дыры и остатки звезд принадлежат к своему местному сверхскоплению, следующей по иерархии крупномасштабной структуре, к которой когда-то принадлежала галактика. Эта более крупная структура остается связанной силами гравитации и ведет себя в некотором роде как гигантская галактика. Черные дыры, по меньшей мере по одной на бывшую галактику, принадлежавшую к данному скоплению, будут блуждать по этому скоплению, поглощая звезды и прочее встречающееся им вещество. Таким образом, черные дыры продолжают наращивать массу и увеличиваться

В отсутствие противодействующих физических эффектов динамические процессы испарения звезд, гравитационного излучения (см. главу 4) и поглощения звезд черными дырами будут продолжаться в еще больших пространственных и, соответственно, временных масштабах. Конец этой иерархии должен наступить с завершением эпохи распада.

Остатки звезд и все, что мы считаем обычными веществом, образованы протонами. А по истечении огромного периода времени характер этих самых протонов изменится до неузнаваемости.

Распад протона

Один из сюрпризов, преподнесенный нам физикой частиц во второй половине двадцатого века, состоит в том, что протон, оказывается, не вечен. Протоны, на протяжении продолжительного времени считавшиеся стабильными и бесконечно долго живущими частицами, как оказалось, по истечении достаточно долгого времени могут распасться на более мелкие частицы. В сущности, протонам свойственна экзотическая разновидность радиоактивности. Они излучают более мелкие частицы и превращаются в нечто новое. Этот процесс распада займет невероятно долгое время, значительно превышающее современный возраст Вселенной, значительно превышающее время жизни звезд и даже намного превышающее время жизни галактик. Однако, по сравнению с вечностью, протоны исчезнут довольно скоро.

Как это возможно? Мы уже знакомы с позитроном - несущим положительный заряд антиматериальным партнером более привычного нам электрона. Можно предположить, что в результате распада протона должен появляться позитрон и дополнительно выделяться определенная энергия, поскольку масса протона почти в две тысячи раз больше массы позитрона. Таким образом, позитрон представляет собой состояние с более низкой энергией. Один из фундаментальных физических принципов гласит, что все системы эволюционируют в направлении состояний с более низкой энергией. Вода стекает с холма. Возбужденные атомы испускают свет. Легкие ядра типа водорода в ходе синтеза превращаются в более тяжелые, от гелия и до железа, потому что более крупные ядра имеют более низкую энергию (на частицу). Большие ядра вроде урана являются радиоактивными и распадаются на более мелкие ядра с более низкой энергией. Так почему протоны не могут распасться на позитроны или другие маленькие частицы?

На самом фундаментальном уровне многие физические теории имеют неотъемлемый закон, запрещающий распад протонов, даже несмотря на то, что в результате этого распада они могли бы перейти в состояние с более низкой энергией. Кратко этот закон можно сформулировать так: барионное число всегда сохраняется. Протоны и нейтроны состоят из обычного вещества, которое мы зовем барионным. Каждый протон или нейтрон содержит одну единицу барионного числа. Частицы типа электронов и позитронов имеют нулевое барионное число, равно как и фотоны, частицы света. Таким образом, если протон распадается на позитроны, в этом процессе происходит потеря барионного числа.

Однако в более новых версиях теорий частиц имеется лазейка. Закон, запрещающий распад протона, иногда может нарушаться, но исключительно иногда. На практике этот кажущийся оксюморон означает, что протоны распадутся по истечении очень долгого времени, намного превышающего современный возраст Вселенной.

Распад протона может пойти по множеству разных путей, вследствие чего могут получиться много разных продуктов этого распада. Один из типичных примеров изображен на рисунке 16. В этом случае протон распадается на позитрон и нейтральный пион, который впоследствии распадется на фотоны (излучение). Возможны и многие другие пути распада. Все разнообразие продуктов этого распада и их популяций нам пока не известно.

Рис. 16. Здесь изображен один из возможных путей распада протона. В данном случае конечным результатом распада протона является позитрон (античастица электрона) и нейтральный пион. Пион крайне нестабилен и быстро превращается в излучение (т. е. распадается на фотоны) Если такой распад происходит в плотной среде типа белого карлика, позитрон быстро аннигилирует с электроном, образуя еще два высокоэнергетических фотона

Читатель может спросить, а почему, собственно, мы обсуждаем распад именно протона, а не нейтрона. Дело в том, что нейтроны, находящиеся внутри ядра, распадутся примерно через тот же период времени. Свободные же нейтроны живут не слишком долго. Нейтрон, предоставленный самому себе, распадается на протон, электрон и антинейтрино приблизительно через десять минут. Такой способ распада не разрешен для нейтронов, связанных в атомные ядра. Связанные нейтроны могут пережить лишь долгосрочные способы распада, аналогичные путям распада протона.

Современная физика не дает точного определения среднего времени жизни протона. Простейшая версия этой теории предсказывает, что протон распадется примерно через тридцать космологических декад (10 30 лет, или квадрильон квадрильонов лет). Однако это простое предсказание уже было опровергнуто экспериментами, которые показывают, что время жизни протона должно превышать тридцать две космологические декады. Распад протона предсказывает теория великого объединения - теория, объединяющая сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия. Эти теории связаны с невероятно высокими энергиями, которые существовали в нашей Вселенной только в первые несколько мгновений после Большого взрыва. Энергии самых больших ускорителей частиц в миллиарды раз меньше тех, что требуются для изучения этого интересного физического режима. В результате этого физики пока не располагают окончательной версией теории великого объединения. В настоящее время изучается много возможных вариантов, причем все они дают разные предсказания относительно времени жизни протона.

Если принять во внимание, что Вселенной всего десять миллиардов лет, мысль о том, чтобы провести опыт по измерению времени в квадрильон квадрильонов лет (тридцать космологических декад), выглядит практически нереальной. Однако, если иметь общее представление о процессе радиоактивного распада, становится понятной лежащая в ее основе идея. Все частицы, в данном случае протоны, не живут в течение какого-то определенного времени, по истечении которого одновременно распадаются. Напротив, существует вероятность распада частиц в любое время . В силу того что вероятность такого распада ничтожно мала, большинство частиц доживет до глубокой старости. Время жизни частицы - это среднее время , которое проживают частицы, а никак не реальное время, отпущенное каждой из них. Всегда будут частицы, которые распадутся рано. И эту разновидность младенческой смертности среди частиц можно измерить опытным путем.

Чтобы обнаружить процесс распада, нужно большое количество частиц. Для пущей ясности предположим, что мы хотим измерить распад протона, предполагаемое время жизни которого составляет 10 32 лет. Если взять большой резервуар, содержащий 10 32 протонов (в его качестве вполне может выступить небольшой плавательный бассейн двадцать метров в длину, пять в ширину и два в глубину), то в пределах этого экспериментального аппарата будет распадаться приблизительно один протон в год. Если бы нам удалось создать чувствительные инструменты, позволяющие зарегистрировать каждый такой распад, то нам оставалось бы только подождать несколько лет, по истечении которых наше измерение можно было бы считать завершенным. На практике же эти измерения сопряжены с несколько более замысловатыми экспериментальными проблемами, но основная идея при этом вполне понятна. В частности, чтобы узнать ответ на поставленный нами вопрос, совсем необязательно ждать 10 32 лет. Эксперименты такого типа уже показали, что время жизни протона превышает 10 32 лет. В настоящее время эксперименты по обнаружению распада протона продолжаются.

Распад протона можно предсказать в очень общих терминах. В ранней Вселенной какой-то процесс, протекавший с нарушением барионного числа, создал вещество, которое мы наблюдаем в современной нам Вселенной. Вспомним, что небольшой избыток вещества над антивеществом образовался в первую микросекунду истории космоса. Количество вещества во Вселенной может превышать количество антивещества только в том случае, если в результате какого-то физического процесса образуется дополнительное барионное число. Но если может иметь место подобный процесс, в ходе которого нарушается закон сохранения барионного числа, значит, протоны обречены на гибель. Тогда распад протона - это лишь вопрос времени.

Возможные пути распада протона, упомянутые до сих пор, не включают четвертой силы природы - гравитации. Вместе с тем именно сила гравитации управляет дополнительным механизмом распада протона. На самом деле, протон не является неделимой частицей: он образован тремя составляющими частицами, которые носят название кварков. Кварки в протоне не пребывают в покое: они находятся в состоянии постоянного возбуждения. Хоть и очень-очень редко, но они все же могут занять почти одно и то же положение внутри протона. Как только такое схождение происходит, если кварки оказываются достаточно близко друг к другу, они могут слиться в микроскопическую черную дыру. Оценки среднего времени, которое потребуется протону, чтобы туннелировать в миниатюрную черную дыру, весьма разнятся: от сорока пяти до ста шестидесяти девяти космологических декад, причем предпочтение отдается меньшему концу этого диапазона. Нет нужды говорить, что этот процесс еще недостаточно хорошо изучен, вследствие чего соответствующее ему время жизни протона может быть названо только в очень грубом приближении. Но если только протоны не распадутся еще раньше, им суждено исчезнуть в ходе этого процесса - принять смерть от силы гравитации.

Как мы расскажем в следующей главе, черные дыры тоже не вечны. Причем маленькие черные дыры живут гораздо меньше больших. После самостоятельного превращения протона в черную дыру он почти мгновенно испарится, оставив после себя позитрон. Таким образом, протон служит еще одним полем боя гравитации и термодинамики. Из-за неослабевающего действия гравитации, рано или поздно, она может спровоцировать гибель протонов и образование крошечных черных дыр. Но этот явный триумф гравитации недолговечен. Черные дыры испаряются сразу после их появления. Большая часть массы-энергии протона уходит в излучение, энтропия высвобождается во Вселенную, и термодинамика празднует окончательную победу.

Существует еще один, даже более экзотический, механизм распада протонов. Вакуумные конфигурации пустого пространства могут иметь более одного возможного состояния. В принципе, вакуум способен самопроизвольно изменять свою конфигурацию в ходе процесса квантово-механического туннелирования. Поскольку переходы вакуума из одного состояния в другое вызывают изменения барионного числа, они могут послужить спусковым крючком для протонного распада. Однако подобные переходы сильно подавлены, вследствие чего они требуют огромного времени. В отсутствие более быстрого пути распада протоны будут разрушены под действием этого механизма в сто сороковую-сто пятидесятую космологическую декаду.

Судьба вырожденных остатков

Заключительная глава звездной эволюции являет себя в распаде протонов. Хотя истинное время жизни протона опытным путем измерено не было, в данной книге мы принимаем, что типичное время жизни протона составляет тридцать семь космологических декад (десять триллионов триллионов триллионов лет). Когда протоны распадаются внутри звезды, например внутри белого карлика, образовавшаяся энергия пополняет энергетические запасы этой звезды. Наиболее распространенными продуктами этого распада являются позитрон и пион, причем последний мгновенно распадается на высокоэнергетические гамма-лучи. Позитрон быстро находит электрон, и две эти частицы аннигилируют, образуя еще два высокоэнергетических фотона гамма-излучения. Таким образом, в конечном итоге масса покоя протона превращается в гамма-излучение, нагревающее звезду. Следовательно распадающиеся протоны обеспечивают звезду внутренним источником энергии, только вот цена этого невероятно высока: чтобы создать тепло и свет, звезда должна отдать свою собственную массу покоя.

Белый карлик, существующий за счет распада протона, имеет светимость примерно в четыреста ватт: этого едва хватит на то, чтобы поддержать свечение нескольких электрических лампочек. Светимость целой галактики таких звезд в десять триллионов раз меньше светимости нашего Солнца. Даже если сложить мощности излучения всех звезд во всех галактиках, которые в настоящее время попадают в пределы нашего космологического горизонта, получившаяся светимость все равно будет в сто раз меньше светимости нашего Солнца. Да уж, такое будущее вряд ли можно назвать светлым.

Излучение внутри белого карлика будет рассеиваться много раз, прежде чем доберется до поверхности звезды. В эту будущую эпоху температура поверхности белого карлика составит всего 0,06 градусов Кельвина - примерно в сто тысяч раз холоднее Солнца. Так что эти четырехсотваттные лампочки вряд ли сгодятся в качестве настольных. Они испускают излучение, характеристическая длина волны которого равна пяти сантиметрам - приблизительно в пятьдесят тысяч раз длиннее тех волн, которые способен уловить глаз человека.

Во время эволюционной фазы распада протона химический состав белого карлика изменяется до неузнаваемости. Предположим, что мы начали со звезды, состоящей из чистого углерода. Каждое ядро углерода содержит шесть протонов и шесть нейтронов. По мере распада протонов и нейтронов ядра становятся меньше и содержат меньшее количество частиц. В ходе этого процесса исходные ядра углерода сокращаются до одной частицы, и звезда завершает свой жизненный цикл в виде чистого водорода.

Эту простую картину несколько осложняют две вещи. Во-первых, высокоэнергетическое излучение, которое выделяется в результате распада протона, может высвободить из ядер другие протоны и нейтроны. Эти освобожденные частицы, как правило, отказываются от своей вновь обретенной свободы и объединяются с другими ядрами. В среднем, каждый распад протона сопровождается одним переходом дополнительного протона или нейтрона от одного ядра к другому. Таким образом, мы получаем своего рода ядерную чехарду.

Второй проблемой является холодный синтез. Даже при низких температурах, в данном случае не превышающих один градус ниже абсолютного нуля, иногда, из-за принципа неопределенности Гейзенберга, могут синтезироваться ядра. По причине волновой природы частиц определить точное место их положения не представляется возможным. В результате два ядра иногда оказываются достаточно близко друг к другу, чтобы синтезировать более тяжелое ядро. В недрах белого карлика, который в миллион раз плотнее Земли, холодный синтез водорода занимает всего сто тысяч лет, а углерода - около двухсот космологических декад (10 200 лет). Таким образом, белые карлики имеют тенденцию сохранять гелиевый состав. Однако приведенные временные интервалы настолько велики, что холодный синтез не оказывает значительного влияния на эволюцию белого карлика во время фазы протонного распада, которая произойдет через 10 37 лет. Ясно также и почему холодный синтез не играет хоть сколько-нибудь интересной роли в современной Вселенной.

По мере того как в ходе распада протонов белый карлик продолжает терять массу, его строение претерпевает заметные изменения. Из-за алогичной природы вырожденного вещества радиальный размер белого карлика увеличивается по мере уменьшения его массы. Когда звезда расширяется, ее плотность уменьшается, и вещество, в конечном итоге, перестает быть вырожденным. Этот переход происходит, когда масса звезды уменьшается до массы Юпитера - приблизительно в тысячу раз меньше массы Солнца. На этом этапе эволюции звезда имеет плотность воды и радиус в десять раз меньший, чем у Солнца. Звезда состоит из застывшей массы атомов водорода: этакий огромный шар из ледяного водорода.

После исчезновения вырожденного состояния кристаллический белый карлик продолжает уменьшаться до тех пор, пока не станет настолько маленьким, что более уже не сможет выполнять функции звезды. Этот финальный переход становится концом звездной эволюции. По-настоящему звезда умирает тогда, когда становится прозрачной, когда излучение, распространяющееся внутри звезды может свободно, без рассеивания отрываться от нее. В этот поворотный момент масса звезды составляет всего 10 24 граммов - примерно в шесть тысяч раз меньше массы Земли.

Таким образом, большинству звезд на предпоследнем этапе эволюции суждено превратиться в водородную глыбу, размер которой примерно в семьдесят раз меньше Луны. По мере того как процесс распада протона подходит к завершению, эта глыба продолжает испаряться. Таким образом, становится понятна окончательная судьба белых карликов: от них не остается ничего. Вся энергия звезды, в конечном итоге, излучается в межзвездное пространство. И вновь термодинамика, в конечном итоге, побеждает гравитацию.

Нейтронные звезды, эти редкие и плотные родичи белых карликов, испаряются аналогичным образом. Распад протона обеспечивает нейтронные звезды примерно такой же полной светимостью: около четырехсот ватт. Нейтронные звезды при этом намного меньше белых карликов. Поэтому чтобы иметь такую же мощность излучения, поверхность этих звезд должна быть горячее: около трех градусов Кельвина в случае типичной нейтронной звезды. Примерно такую температуру имеет современное реликтовое излучение, определяющее минимальную температуру, имеющуюся во Вселенной в наши дни. В период же с тридцать седьмой по тридцать девятую космологические декады нейтронные звезды, испускающие слабый свет при температуре в три градуса Кельвина, будут одними из самых горячих объектов во Вселенной.

Однако в заключительные фазы своей жизни нейтронные звезды несколько отличаются от белых карликов. По мере того как в процессе протонного распада нейтронная звезда теряет свою массу, она становится менее плотной и, в конечном итоге, вырождение нейтронов исчезает. Как только нейтроны перестают быть вырожденными, они преобразуются в протоны, электроны и антинейтрино. Этот переход происходит, когда масса звезды падает ниже одной десятой массы Солнца, а ее радиус равен примерно ста шестидесяти четырем километрам. На этом этапе плотность все еще достаточно велика для того, чтобы электроны оставались вырожденными, и звезда весьма напоминает белый карлик. Оставшийся звездный объект, подобный белому карлику, продолжает терять массу по мере того, как распадается все большее число протонов, до тех пор пока не исчезнет вырожденность электронов. Вот тогда наш объект превращается в ледяную водородную глыбу, масса которой не превышает одной тысячной массы Солнца. Затем распадаются протоны в кристаллической решетке, что, в конце концов, приводит к полному испарению звезды и превращению ее в излучение и мелкие частицы. В конечном итоге от нейтронных звезд не остается ничего.