Годы великой отечественной войны. Нападение гитлеровской германии на ссср

Персоналии: О.В. Куусинен, В. Лееб, Ф. Бок, Г. Рундштедт, Э. Манштейн. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокосовский, Ф. Паулюс, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт. С. Михоэлс, А.А. Кузнецов, Н.А. Вознесенский, М.И. Родионов, Г. Трумэн, Мао Цзэдун, И. Броз Тито

Даты: 23 августа 1939 г. - подписание пакта Молотова-Риббентропа, 1 сентября - начало II Мировой войны, 17 сентября - вторжение советских войск в Польшу, 28 сентября 1941 г. - подписание договора с Германией «О дружбе и границе», 30 ноября 1939 г. - начало войны с Финляндией, 14 декабря 1939 г. - исключение СССР из Лиги Наций, 12 марта 1940 г. - заключение мирного договора с Финляндией, 13 апреля 1941 г. - подписание пакта о ненападении с Японией, 22 июня 1941 г. -вторжение Германии и ее союзников в Советский Союз, 23 июня 1941 г. - образована Ставка Главного командования, 28 июня 1941 г. - взятие немецкими войсками г. Минска, 30 июня 1941 г. - учреждение Государственного комитета обороны (ГКО), 5 августа - 16 октября 1941 г. - оборона Одессы, 8 сентября 1941 г. - начало блокады Ленинграда, 29 сентября - 1 октября 1941 г. - Московской конференция, 30 сентября 1941 г. - начало реализации плана «Тайфун», 30 октября 1941 - 4 июля 1942 гг. - оборона Севастополя, 5-6 декабря 1941 г. - начало контрнаступление советских войск в битве под Москвой, 1 января 1942 г. присоединение СССР к Декларации Объединенных Наций, май 1942 г. - поражение советской армии в ходе харьковской операции. 17 июля 1942 г. - начало Сталинградской битвы, 19-20 ноября 1942 г. -начало реализации операции «Уран», 10 января 1943 г. - начало операции «Кольцо», 18 января 1943 г. - конец блокады Ленинграда, 5 июля 1943 г. - начало битвы на Курской дуге, 12 июля - начало контрнаступления советских войск в битве на Курской дуге, 6 ноября 1943 г. - освобождение Киева, 28 ноября - 1 декабря 1943 г. -Тегеранская конференция, 23-24 июня 1944 г. - начало операции «Багратион», 20 августа 1944 г. - начало Ясско-Кишиневской операции, 12-14 января 1945 г. - начало Висло-Одерской операции, 4-11 февраля 1945 г. -Ялтинская конференция, 16-18 апреля 1945 г. - начало Берлинской операции, 2 мая 1945 г. - капитуляция гарнизона Берлина, 8 мая 1945 г. - подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии, 17 июля - 2 августа 1945 г - Потсдамская конференция., 8 августа 1945 г. - объявление войны СССР Японии, 2 сентября 1945 г. - капитуляции Японии. 1946 г. - фултонская речь У. Черчилля, 1947 г. - «доктрина Трумэна», 1948 г. - дело Еврейского антифашистского комитета, 1949 г. - «ленинградское дело», 1949 г. - испытание советского ядерного оружия, 1949 г. - распад единой Германии, образование ФРГ и ГДР, 1949 - образование Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), 1950-1953 гг. - корейская война, 1952 г. - XIX съезд партии, 1952-1953 гг. - «дело врачей».

План изучения материала:

- 1. Пакт Молотова-Риббентропа.

- 2. Советско-финская война.

- 3. Оккупация СССР прибалтийских государств и Бесарабии.

- 4. Подготовка к войне с Германией.

- 5. Расклад сил.

- 6. Первый этап войны.

- 7. Битва за Москву.

- 8. Образование антигитлеровской коалиции.

- 9. Партизанское движение.

- 10. Военные действия в мае - августе 1942 г.

- 11. Сталинградская битва.

- 12. Битва на Курской дуге.

- 13. Тегеранская конференция.

- 14. Военные действия в 1944 г.

- 15. Военные действия в январе - февраля 1945 г.

- 16. Ялтинская конференция.

- 17. Поражение Германии.

- 18. Потсдамская конференция.

- 19. Война СССР с Японией.

- 20. Репрессии

- 21. Послевоенная экономика.

- 22. XIX съезд партии.

- 23. Внешняя политика в 1945-1953 гг.

- 24. Начало холодной войны.

В преддверии Великой Отечественной войны и ее первый этап. Началу Второй Мировой войны предшествовало заключение секретного пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 г., фактически устанавливавшего разграничение сфер влияния в Европе. 1 сентября Германия вторглась в Польшу, тем самым развязав мировую войну. 3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии. 17 сентября советские войска перешли польскую границу и оккупировали Западную Белоруссию и Украину. 28 сентября 1939 г. Был подписан договор «О дружбе и границе» между СССР и Германией. В соответствии с пактом Молотова - Риббентропа СССР предпринял агрессию по отношению к Финляндии. Советское правительство выдвинуло неприемлемое для финнов требование обмена финской территории, примыкавшей к Ленинграду, на некоторые районы Карелии. Под предлогом мнимого обстрела финской артиллерией советских войск 30 ноября 1939 г. СССР начал боевые действия. 1 декабря 1939 г. по приказу И. В. Сталина было сформировано марионеточное правительство Демократической Финляндской республики. Во главе его оказался представитель Коминтерна О. В. Куусинен. Он должен был стать руководителем финского государства после окончания войны. Однако, боевые действия развивались неуспешно для СССР. Линия Маннергейма (система оборонительных сооружений) долгое время оставалась непреступной для Красной Армии. Она несла серьезные потери. Помимо этого, война осложнила внешнеполитическое положение СССР. 14 декабря 1939 г. СССР был исключен из Лиги Наций за агрессию в отношении Финляндии. Лишь в феврале 1940 г. Красная Армия прорвала линию Маннергейма. Финляндия была вынуждена пойти на переговоры. 12 марта 1940 г. в Москве был подписан мирный договор, согласно которому СССР получил район вокруг Выборга, а на полуострове Ханко, у входа в Финский залив, была создана советская военная база. В результате войны Советскому Союзу удалось отодвинуть границу от Ленинграда. Однако, последствия столкновения с Финляндией были, в целом, негативные. СССР понес тяжелые людские и материальные потери. Был нанесен серьезный урон внешнеполитическому авторитету СССР. Весь мир (в том числе и Германия) убедился в сравнительно низкой боеспособности Красной Армии. Это в значительной мере способствовало оптимизму немецкого командования в отношении предстоящей войны с СССР. То, что она была неизбежна, становилось все более ясным, судя по ходу войны на западном фронте. В апреле - мае 1940 г. были оккупированы Дания и Норвегия. 22 июня 1940 г. было подписано Компьенское перемирие, обозначавшее поражение Франции и ее оккупацию. 27 сентября был образован Тройственный союз, в который вошли Германия, Италия, Япония. 18 декабря был утвержден план «Барбаросса», предполагавший молниеносную победу над СССР в результате блицкрига (скоротечной войны в несколько месяцев).

В это время сталинское правительство в соответствии с пактом Молотова - Риббентропа продолжало политику насильственного присоединения сопредельных территорий. В июне 1940 г. были оккупированы Прибалтийские государства (Литва, Латвия, Эстония). В конце июня были заняты Бесарабия и Северная Буковина, находившиеся под контролем Румынии. В августе 1940 г. Верховный Совет СССР принял решение об образовании новых социалистических республик в составе Советского Союза - Молдавской, Латвийской, Литовской, Эстонской ССР. Вместе с недавно образованной Карело-Финской ССР Советский Союз теперь составляли 16 республик.

Для советского правительства вероятность скорой войны с Германией была очевидна. Именно в связи с этим с сентября 1939 г. в СССР вводилась всеобщая воинская повинность, семидневная рабочая неделя (т. е. отсутствовал фиксированный день всеобщего отдыха), ужесточались наказания за нарушения трудовой дисциплины, увеличивались инвестиции в военно-промышленный комплекс. По этой же причине форсируются переговоры с Японией и 13 апреля 1941 г. с ней подписывается пакт о ненападении. Это должно было обезопасить восточные рубежи страны. Однако, к 1941 г. СССР к полномасштабной войне готов не был. Сталин чрезвычайно опасался спровоцировать возможное нападение со стороны Германии, поэтому в ответ на поступавшие сведения о готовящемся немецком вторжении никакие меры не предпринимались. Это значительно осложнило положение государства в первые месяцы войны.

Первый этап войны. 22 июня 1941 г. войска Германии и ее союзников перешли границу Советского Союза. Это было 3,3 млн. чел., 3,7 тыс. танков и штурмовых орудий, более 4 тыс. самолетов, около 200 кораблей. Наступление должно было идти по трем направлением: для этого были сформированы три армии «Север» (во главе фельдмаршал В. Лееб), «Центр» (фельдмаршал Ф. Бок), «Юг» (фельдмаршал Г. Рундштедт). Операцию предполагалось завершить за 3-5 месяцев. Во многих отношениях у Красной Армии был значительный численный перевес. Немецкие войска встретили сопротивление 186 дивизий численностью 3 млн. чел. У Красной Армии было в распоряжении 13 тыс. танков, около 40 тыс. минометов, более 9 тыс. самолетов (не считая самолетов Военно-морского флота), 182 боевых корабля. Несмотря на это, немецкие войска огромными темпами продвигались вглубь страны. В данном случае сказалась как неподготовленность страны к началу войны, так и непрофессионализм и неопытность командного состава Красной Армии, серьезно пострадавшего в ходе массовых репрессий. Помимо этого, тактическое обучение Красной Армии не соответствовало последним достижениям военной науки.

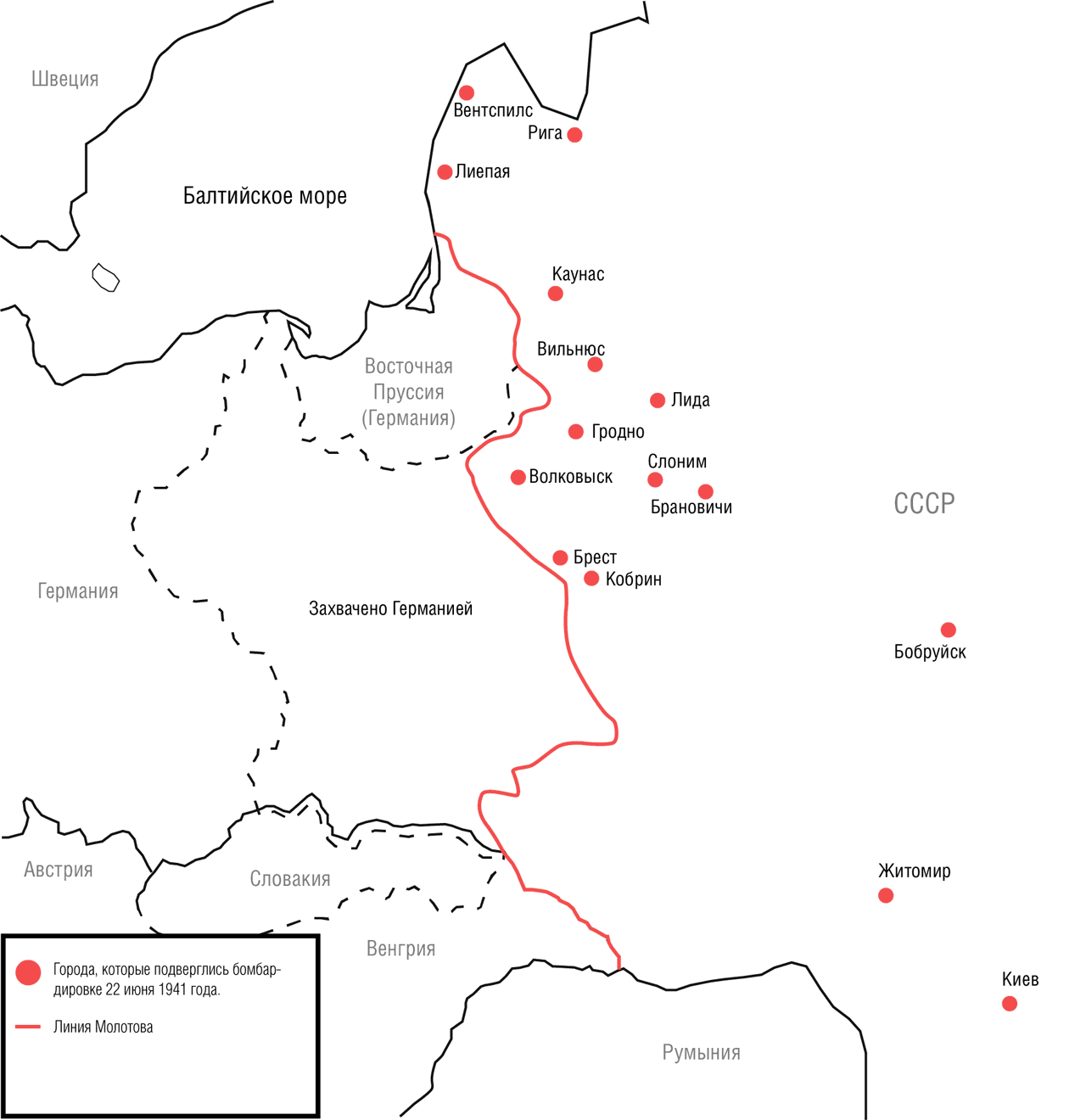

22 июня 1941 г. немецкая армия продвинулась на 60 км., уничтожала значительную часть советской авиации. Германия полностью господствовала в воздухе. 23 июня был взят Вильнюс, 28 июня - Минск, 1 июля - Рига. 10-30 июля состоялось Смоленское сражение, которое задержало продвижение немецких войск на восток. 5 августа немцы подошли к Одессе. 8 сентября началась блокада Ленинграда. Тем временем немецкими войсками были окружены 5 армий Юго-Западного фронта. 27 сентября они прекратили сопротивление.

Советское правительство было вынуждено систему управления в стране приспосабливать к нуждам военного времени. 23 июня 1941 г. была образована Ставка Главного командования. С 30 июня вся власть в стране была сконцентрирована в Государственном комитете обороны (ГКО), во главе которого встал И. В. Сталин. Была объявлена всеобщая мобилизация. Началась эвакуация мирного населения и промышленного производства. С 12 сентября 1941 г. в армии вводились заградительные отряды, которые должны были расстреливать отступавших. В августе

1941 г. было принято решение о переселении немцев Поволжья в Сибирь и Казахстан. (В 1944 г. политика переселений коснулась калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкар.)

Для решения принципиальной задачи войны, взятия Москвы, гитлеровское командование разработало план «Тайфун». Его реализация началась 30 сентября 1941 г. Изначально события на фронте развивались в соответствии с этим планом. К концу октября немецкие войска захватили Можайск, Калугу, Калинин, и ценой огромных потерь советской армия удалось остановить наступление по Можайской линии обороны. Неожиданно ранние морозы заметно затрудняли продвижение немцев на восток. В результате нового ноябрьского наступления на Москву армии Ф. Бека не удалось окружить столицу, однако с северо-запада она приблизилась к ней на расстояние 27 км. 5-6 декабря началось контрнаступление советских войск. Немецкие войска были отброшены от Москвы на 100-250 км. К концу декабря линия фронта была стабилизирована: суровые морозы, а также отсутствие четкого плана у советского командования помешали развить успех. Тем не менее, поражение Германии под Москвой фактические обозначало перелом в ходе военных действий.

В это время боевые действия развивались и на других фронтах. 16 октября 1941 г. пала Одесса. 30 октября началась оборона Севастополя (продолжавшаяся до 4 июля 1942 г.). 28 ноября 1941 г. советские войска освободили Ростов-на-Дону.

С 1941 г. начала складываться антигитлеровская коалиция. Первый шаг к тому -подписание советско-английского соглашения 12 июля 1941 г. о совместных боевых действиях. 24 сентября 1941 г. Советский Союз присоединился к Атлантической хартии, подписанной раннее Великобританией и США. В этом документе излагались намерения образовать антифашистскую коалицию. 29 сентября - 1 октября во время Московской конференции представители Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки договорились о размере военных поставок СССР. 1 января 1942 г. СССР присоединился к Декларации Объединенных Наций, в которой страны антигитлеровской коалиции (всего 26 государств) брали обязательство не идти на сепаратное соглашение с противником. Юридически антигитлеровская коалиция оформилась благодаря советско-британскому договору 26 мая 1942 г. и советско-американскому соглашению 11 июня 1942 г. Значительная помощь со стороны союзников поступала в рамках программы «ленд-лиза» («взаймы или в аренду»). Продовольствие, транспорт, средства связи доставлялись в СССР в значительном объеме. Болезненный вопрос в отношениях Советского Союза с союзниками -проблема открытия второго фронта в Европе. Военные силы Англии и США были отвлечены боевыми действиями в Северной Африке и Тихоокеанском регионе, так что противостоять гитлеровской армии в Европе не решались.

На оккупированной территории немецкие власти реализовывали план «Ост», нацеленный на частичное истребление (или переселение) местного населения во имя дальнейшей колонизации Восточной Европы. Многие советские граждане (около 6 млн.) угонялись на принудительные работы в Германию. Проводилась политика на полное истребление еврейского населения. Все это провоцировало партизанского движения на оккупированных территориях. Сформировались отряды С. А. Ковпака, А. Н. Сабурова, А. Ф. Федорова и др.

В мае 1942 г. советская армия предприняла попытку наступления силами Южного и Юго-Западного фронтов. Цель данной операции - освобождение Харькова. Наступление не было достаточно подготовлено, так что советские войска оказались в окружении и понесли серьезные потери. В это же время была разгромлена советская армия Крымского фронта. 28 июня 1942 г. немецкие войска перешли в наступление в южном направлении. Был захвачен восточный Донбасс. 24 июля был захвачен Ростов-на-Дону. В августе 1942 г. были оккупированы Ставрополь, Майкоп, Краснодар. Немецкие войска теперь уже угрожали Сталинграду и Закавказью.

Коренной перелом и окончание войны. 17 июля 1942 г. было инициировано наступление немецких войск на Сталинград. Это стало началом Сталинградской битвы. 23 августа немцы вышли к Волге. С 13 сентября бои продолжались уже в самом городе. Полностью подавить очаги сопротивления в Сталинграде немецким войскам не удалось. В это время советским командованием (прежде всего, заместителем Верховного Главнокомандующего Г.К. Жуковым и начальником Генерального Штаба А.М. Василевским) разрабатывался план контрнападения «Уран». К его реализации приступили 19-20 ноября 1942 г. 23 ноября немецкая армия была окружена. С 10 января 1943 г. советские войска под командованием К.К. Рокосовского приступили к операции «Кольцо» по уничтожению сил противника. 31 января - 2 февраля 1943 г. армия фельдмаршала Ф. Паулюса капитулировала. Советская армия развивает успех. 12 февраля был освобожден Краснодар, 14 февраля - Ростов-на-Дону. Были освобождены Воронеж, Белгород, Курск, Харьков. 18 января 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда. Однако, в марте 1943 г. группе армий Э. Манштеина удалось вернуть Харьков и Белгород. В итоге недалеко от Курска образовался клинообразный выступ территории, занятой немецкими войсками. Это и получило название Курской дуги.

Гитлеровское командование планировало решающие бои в этом регионе. Был разработан план «Цитадель» по разгрому советской группировки. К участию в боях были привлечены новые танки T-V («пантера»), T-VI («тигр»). Советские командующие знали о планах противника и решили предупредить удар. 5 июля 1943 г. артиллерия обстреляла немецкую группировку войск. Через несколько часов немецкая армия все-таки пошла в наступление. Советским войскам ценой чрезвычайно больших потерь удалось остановить продвижение немцев. Особенно тяжелые бои развернулись в районе села Прохоровка. 12 июля советские войска перешли в контрнаступление. 5 августа удалось вернуть Орел и Белгород, 23 августа - Харьков. К концу августа под контролем советских сил оказалась вся Левобережная Украина и Донбасс. С сентября 1943 г. начались бои за Днепр. В октябре был освобожден Днепропетровск, а 6 ноября - Киев.

28 ноября - 1 декабря 1943 г. состоялась Тегеранская конференция при участии лидеров СССР, Великобритании и США (И. В. Сталина, У. Черчилля, Ф. Д. Рузвельта). На этой конференции союзникам удалось договориться об открытии второго фронта в Европе. Сталин же пообещал участие Советского Союза в войне с Японией после окончательного поражения Германии. Кроме того, антигитлеровской коалиции обсуждали дальнейшую судьбу Европы.

Советская армия продолжала наступать по всем направлениям. 20 января 1944 г. был освобожден Новгород, 10 апреля - Одесса, 9 мая - Севастополь. В это же время, 6 июня 1944 г., в Нормандии был открыт второй фронт, так что гитлеровское командование было вынуждено перебросить часть войск с восточного фронта на западный. 23-24 июня началась операция «Багратион» по освобождению Белоруссии. 3 июля был взят Минск. Советские войска вступили на территорию Польши. Но дальнейшие активные действия на этом направлении были приостановлены. Это тем более странно, что 1 августа в Варшаве вспыхнуло антинемецкое восстание, инициированное польскими эмигрантами в Англии. Восстание продолжалось до 2 октября, однако советские войска помощи ему не оказали при том, что в Варшаве располагался сравнительно ограниченный контингент немецкой армии. В историографии есть предположение, что И. В. Сталин рассчитывал именно на поражение польских повстанцев, возглавляемых проанглийским правительством. В результате Яс-ско-Кишиневской операции, начавшейся 20 августа, была освобождена Молдавия (а также Румыния). 8 сентября советские войска вошли в Болгарию, 28 сентября - в Югославию. 20 октября был освобожден Белград. *

- 12-14 января 1945 г. началась Висло-Одерская операция, в результате которой удалось взять Варшаву, Лодзь, Краков. Советские войска вошли на территорию Германии. В это же время разворачивалась Восточно-Прусская операция по взятию Кенигсберга. 13 апреля Кенигсберг пал. В январе-феврале 1945 г. был освобожден Будапешт.

- 4-11 февраля 1945 г. состоялась Ялтинская конференция при участии Сталина, Черчилля и Рузвельта, посвященная послевоенному устройству Европы. Было принято решение о разделение Германии на зоны оккупации. От Германии должны были отойти Восточная Пруссия и Силезия. СССР подтвердил свою готовность участвовать в войне с Японией. За это он должен был получить Южный Сахалин и Курильские острова.

- 13 апреля советскими войсками была взята Вена. 16-18 апреля началась Берлинская операция. 30 апреля Гитлер окончил жизнь самоубийством. 2 мая капитулировал Берлин. 8 мая 1945 г. в предместье Берлина в Карлхорсте К. Дениц от имени немецкого правительства подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 9 мая 1945 г. советскими войсками была освобождена Прага.

- 17 июля - 2 августа 1945 г. под Берлином состоялась Потсдамская конференция держав-победительниц. Там были определены зоны оккупации Германии, размеры репараций. Было решено провести денацификацию и демилитаризацию Германии. Германия теряла земли Восточной Пруссии и Силезии, которые Польше и Советскому и Союзу. Союзники признали за СССР территориальные приобретения 1939-1940 гг.

- 8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. 9 августа началась Маньчжурская операция. 19 августа японская армия начала сдаваться советским войскам. 22 августа был взят Порт-Артур, 24 августа - Пхеньян. 2 сентября 1945 г. на борту линкора ВМФ США «Миссури» Япония подписал Акт о своей капитуляции. Это обозначало конец II Мировой войны.

Война нанесла тяжелый урон СССР. Его военные потери колебались от 27 до 31 млн. человек. Было разрушено более 1700 городов и поселков, свыше 70 тыс. сел и деревень.

СССР после войны, 1945-1953 гг. Послевоенные годы в истории СССР были ознаменованы ужесточением репрессий и усилением тоталитарного государства. Это все происходило на фоне неблагоприятной экономической конъюнктуры: голода 1946-1947 гг., экономической разрухи. Террор коснулся бывших военнопленных и интернированных, прибалтийских и украинских националистов. В 1948 г. было инициировано дело Еврейского антифашистского комитета, членов которого обвиняли в шпионаже и диверсиях. Был убит его глава, актер С. Михоэлс. Были расстреляны С. А. Лозовский, П. Д. Маркиш, Д. Р. Бергельсон. В 1949 г. террор коснулся широкого круга партийных руководителей в связи с «ленинградским делом». Были приговорены к казни секретарь ЦК ВКП (б) А. А. Кузнецов, председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский, председатель Совета министров РСФСР М. И. Родионов. В 1952 г. было открыто так называемое «дело врачей», направленное преимущественно против евреев. Лишь благодаря смерти И. В. Сталина оно не нашло своего логического завершения.

Экономика. В сфере экономики была поставлена задача восстановления прежнего уровня производства. Для этого был разработан четырехлетний план восстановления народного хозяйства (1946-1950 гг.). В промышленной политике сохранялась ставка на металлургию. Резко разрастался военно-промышленный комплекс. Аграрный сектор оставался в приниженном положении: он отдавал произведенное за низкие цены и при этом платил повышенные налоги. В значительной мере благодаря этому правительство проводило политику снижения цен, а в 1947 г. отменило карточки.

XIX съезд партии. В 1952 г. был проведен XIX съезд партии. Он изменил ее название на КПСС. Помимо этого, был резко расширено Политбюро ЦК, получившее новое наименование Президиум. В ближайшем окружении Сталина восприняли как знак новых репрессий в отношении прежнего партийного руководства и ставки вождя на новые кадры.

Внешняя политика. В 1946 г. бывший премьер-министр Великобритании У. Черчилль произнес речь в США в Фултоне о «железном занавесе», отделившим весь свободный мир от стран социалистического лагеря (стран Восточной Европы, оказавшихся под контролем СССР). С этого момента принято вести отсчет холодной войны двух противоборствующих лагерей, предлагавших конкурирующие модели развития, капиталистическую и социалистическую. В 1947 г. президент США Г. Трумэн, чувствуя угрожающее усиление СССР, предложил доктрину («доктрину Трумэна»), согласно которой следовало сдерживать рост внешнеполитического могущества Советского Союза. Было бы предпочтительно вернуть СССР к тому состоянию, в котором он находился до начала войны. С этой целью был реализован план Маршалла в 1947. Он предполагал экономическую помощь европейским странам со стороны США в обмен на устранения коммунистов из своих правительств. 1949 г. стал чрезвычайно тревожным для стран Западной Европы. Во-первых, в Китае к власти пришли коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. Во-вторых, Советский Союз провел успешное испытание ядерного оружия. Таким образом, была разрушена монополия США на это средство поражения противника. В значительной мере в ответ на это США и их союзники образовали военную организацию - Североатлантический союз (НАТО). В том же 1949 г. державы-победительницы спровоцировали распад единой Германии. В итоге на территории зон оккупации Великобритании, США, Франции образовалась Федеративная Республика Германии (ФРГ), в зоне оккупации СССР - Германская Демократическая республика (ГДР). В ответ на консолидацию стран Запада СССР инициировал образование Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), объединившего страны Восточной Европы. В этом регионе Советский Союз потерпел лишь одно серьезное поражение. Социалистическая Югославия во главе с И. Броз Тито отказалась признавать гегемонию СССР и проводила самостоятельную политику. Местом открытого столкновения СССР и США стала Корея. Коммунисты севера Кореи при поддержке СССР и Китая решили овладеть югом войны, которому стали помогать США. Война началась в 1950 г. Благодаря советским военным инструкторам и китайским многочисленным «добровольцам» корейским коммунистам удалось какое-то время контролировать южные провинции Кореи. Однако, открытое столкновение с США, которым были чреваты подобные военные успехи, пугало советское руководство. В итоге уже после смерти Сталина, весной 1953 г., удалось прийти к соглашению, согласно которому граница между социалистической и несоциалистической Кореей стала проходить по 38-й параллели.

22 июня. Обычный воскресный день. Более чем 200 миллионов граждан планируют, как провести свой выходной: сходить в гости, сводить детей в зоопарк, кто-то спешит на футбол, кто-то – на свидание. Скоро они станут героями и жертвами войны, убитыми и ранеными, солдатами и беженцами, блокадниками и узниками концлагерей, партизанами, военнопленными, сиротами, инвалидами. Победителями и ветеранами Великой Отечественной. Но никто из них пока не знает об этом.

В 1941 году Советский Союз довольно крепко стоял на ногах – индустриализация и коллективизация принесли свои плоды, промышленность развивалась – из десяти выпущенных в мире тракторов четыре были советского производства. Построены Днепрогэс и Магнитка, идет переоснащение армии – знаменитый танк Т-34, истребители Як-1, МИГ-3, штурмовик Ил-2, бомбардировщик Пе-2 уже поступили на вооружение Красной армии. Ситуация в мире неспокойная, но советские люди уверены, что «броня крепка и танки наши быстры». К тому же два года назад после трехчасовых переговоров в Москве нарком по иностранным делам СССР Молотов и министр иностранных дел Германии Риббентроп подписали пакт о ненападении сроком на 10 лет.

После аномально холодной зимы 1940–1941 гг. в Москву пришло довольно теплое лето. В Парке имени Горького работают аттракционы, на стадионе «Динамо» проходят футбольные матчи. Киностудия «Мосфильм» готовит главную премьеру лета 1941 года – здесь только что завершили монтаж лирической комедии «Сердца четырех», которая выйдет на экраны только в 1945 году. В главной роли любимица Иосифа Сталина и всех советских кинозрителей актриса Валентина Серова.

Июнь, 1941 г. Астрахань. Около села Линейного

1941 г. Астрахань. На Каспийском море

1 июля, 1940 г. Сцена из фильма режиссера Владимира Корш-Саблина «Моя любовь». В центре актриса Лидия Смирнова в роли Шурочки

Апрель, 1941 г. Крестьянин приветствует первый советский трактор

12 июля, 1940 г. Жители Узбекистана работают на строительстве участка Большого Ферганского канала

9 августа, 1940 г. Белорусская ССР. Колхозники деревни Тонеж Туровского района Полесской области на гулянье после трудового дня

05 мая, 1941 г. Климент Ворошилов, Михаил Калинин, Анастас Микоян, Андрей Андреев, Александр Щербаков, Георгий Маленков, Семен Тимошенко, Георгий Жуков, Андрей Еременко, Семен Буденный, Николай Булганин, Лазарь Каганович и другие в президиуме торжественного заседания, посвященного выпуску командиров, окончивших военные академии. Выступает Иосиф Сталин

1 июня, 1940 г. Занятия по гражданской обороне в поселке Диканька. Украина, Полтавская область

Весной-летом 1941 года на западных границах СССР все чаще стали проводиться учения советских военных. В Европе полным ходом уже идет война. До советского руководства доходят слухи о том, что Германия может напасть в любой момент. Но подобные сообщения часто игнорируются, так как совсем недавно был подписан договор о ненападении.

20 августа, 1940 г. Жители деревни беседуют с танкистами во время военных учений

«Всё выше, выше и выше

Стремим мы полёт наших птиц,

И в каждом пропеллере дышит

Спокойствие наших границ».

Советская песня, более известна как «Марш авиаторов»

1 июня, 1941 г. Под крылом самолета ТБ-3 подвешен истребитель И-16, под крылом которого фугасная бомба весом 250 кг

28 сентября, 1939 г. Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп обмениваются рукопожатием после подписания совместного советско-германского договора «О дружбе и границе»

Генерал-фельдмаршал В.Кейтель, генерал-полковник В.фон Браухич, А.Гитлер, генерал-полковник Ф.Гальдер (слева направо на первом плане) около стола с картой во время совещания генерального штаба. В 1940 году Адольф Гитлер подписал основную директиву №21 под кодовым названием «Барбаросса»

17 июня 1941 года В. Н. Меркулов направил И. В. Сталину и В. М. Молотову агентурное сообщение, полученное НКГБ СССР из Берлина:

«Источник, работающий в штабе германской авиации, сообщает:

1. Все военные мероприятия Германии по подготовке вооружённого выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время.

2. В кругах штаба авиации сообщение ТАСС от 6 июня воспринято весьма иронически. Подчеркивают, что это заявление никакого значения иметь не может…»

Имеется резолюция (касательно 2 пункта): «Товарищу Меркулову. Можете послать ваш „источник“ из штаба германской авиации к еб-ной матери. Это не „источник“, а дезинформатор. И. Сталин»

1 июля, 1940 г. Маршал Семен Тимошенко (справа), генерал армии Георгий Жуков (слева) и генерал армии Кирилл Мерецков (2 слева) на учениях в 99 стрелковой дивизии Киевского особого военного округа

21 июня, 21:00

На участке Сокальской комендатуры был задержан немецкий солдат ефрейтор Альфред Лискоф, вплавь пересекший реку Буг.

Из показаний начальника 90-го погранотряда майора Бычковского:

«Ввиду того, что переводчики в отряде слабые, я вызвал из города учителя немецкого языка … и Лискоф вновь повторил то же самое, то есть что немцы готовятся напасть на СССР на рассвете 22 июня 1941 г. … Не закончив допроса солдата, услышал в направлении Устилуг (первая комендатура) сильный артиллерийский огонь. Я понял, что это немцы открыли огонь по нашей территории, что и подтвердил тут же допрашиваемый солдат. Немедленно стал вызывать по телефону коменданта, но связь была нарушена».

21:30

В Москве состоялся разговор наркома иностранных дел Молотова с германским послом Шуленбургом. Молотов заявил протест в связи с многочисленными нарушениями границы СССР немецкими самолетами. Шуленбург ушел от ответа.

Из воспоминаний ефрейтора Ганса Тойхлера: «В 22 часа нас построили и зачитали приказ фюрера. Наконец-то нам прямо сказали, зачем мы здесь. Совсем не для броска в Персию, чтобы покарать англичан с разрешения русских. И не для того, чтобы усыпить бдительность британцев, а потом быстро перебросить войска к Ла-Маншу и высадиться в Англии. Нет. Нас – солдат Великого рейха – ждет война с самим Советским Союзом. Но нет такой силы, которая смогла бы сдержать движение наших армий. Для русских это будет настоящая война, для нас – просто Победа. Мы будем за нее молиться».

22 июня, 00:30

По округам была разослана Директива №1, содержащая приказ скрытно занять огневые точки на границе, не поддаваться на провокации и привести войска в боевую готовность.

Из воспоминаний немецкого генерала Гейнца Гудериана:

«В роковой день 22 июня в 2 часа 10 минут утра я поехал на командный пункт группы…

В 3 часа 15 минут началась наша артиллерийская подготовка.

В 3 часа 40 минут - первый налет наших пикирующих бомбардировщиков.

В 4 часа 15 минут началась переправа через Буг».

03:07

Командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский позвонил начальнику генерального штаба РККА Георгию Жукову и сообщил, что со стороны моря подходит большое количество неизвестных самолетов; флот находится в полной боевой готовности. Адмирал предложил встретить их огнем ПВО флота. Ему было дано указание: «Действуйте и доложите своему наркому».

03:30

Начальник штаба Западного округа генерал-майор Владимир Климовских доложил о налете немецкой авиации на города Белоруссии. Через три минуты начальник штаба Киевского округа генерал Пуркаев доложил о налете авиации на города Украины. В 03:40 командующий Прибалтийским округом генерал Кузнецов сообщил о налете на Каунас и другие города.

Из воспоминаний И. И. Гейбо, заместителя командира полка 46-го ИАП, ЗапВО:

«…У меня в груди похолодело. Передо мною - четыре двухмоторных бомбардировщика с черными крестами на крыльях. Я даже губу себе закусил. Да ведь это «юнкерсы»! Германские бомбардировщики Ю-88! Что же делать?.. Возникла еще одна мысль: «Сегодня воскресенье, а по воскресеньям у немцев учебных полетов не бывает». Выходит, война? Да, война!»

03:40

Нарком обороны Тимошенко просит Жукова доложить Сталину о начале боевых действий. Сталин в ответ приказал собрать в Кремле всех членов Политбюро. На этот момент бомбардировкам подверглись Брест, Гродно, Лида, Кобрин, Слоним, Баранович, Бобруйск, Волковыск, Киев, Житомир, Севастополь, Рига, Виндава, Либава, Шауляй, Каунас, Вильнюс и многие другие города.

Из воспоминаний Алевтины Котик, 1925 г.р. (Литва): «Я проснулась от того, что ударилась головой о кровать – земля содрогалась от падающих бомб. Я побежала к родителям. Папа сказал: «Война началась. Надо убираться отсюда!» Мы не знали, с кем началась война, мы не думали об этом, было просто очень страшно. Папа был военный, а потому он смог вызвать для нас машину, которая довезла нас железнодорожного вокзала. С собой взяли только одежду. Вся мебель и домашняя утварь остались. Сначала мы ехали на товарном поезде. Помню, как мама прикрывала меня и братика своим телом, потом пересели в пассажирский поезд. О том, что война с Германией, узнали где-то часов в 12 дня от встречных людей. У города Шауляй мы увидели большое количество раненых, носилки, медиков».

Тогда же началось и Белостокско-Минское сражение, в результате которого основные силы советского Западного фронта оказались в окружении и были разгромлены. Германские войска захватили значительную часть Белоруссии и продвинулись на глубину свыше 300 км. Со стороны Советского Союза в Белостокском и Минском «котлах» были уничтожены 11 стрелковых, 2 кавалерийские, 6 танковых и 4 моторизованные дивизии, погибли 3 комкора и 2 комдива, попали в плен 2 комкора и 6 командиров дивизий, еще 1 командир корпуса и 2 командира дивизий пропали без вести.

04:10

О начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках доложили Западный и Прибалтийский особые округа.

04:12

Немецкие бомбардировщики появились над Севастополем. Вражеский налет был отбит, а попытка удара по кораблям сорвана, однако в городе пострадали жилые здания и склады.

Из воспоминаний севастопольца Анатолия Марсанова: «Было мне тогда всего пять лет… Единственно, что осталось в памяти: ночью 22 июня в небе появились парашюты. Светло стало, помню, весь город освещен, все бегут, радостные такие… Кричат: «Парашютисты! Парашютисты!»… Не знают, что это мины. А они как ахнули – одна в бухте, другая – ниже нас по улице, столько людей поубивало!»

04:15

Началась оборона Брестской крепости. Первой же атакой к 04:55 немцы заняли почти половину крепости.

Из воспоминаний защитника Брестской крепости Петра Котельникова, 1929 г.р.: «Под утро нас разбудил сильный удар. Пробило крышу. Меня оглушило. Увидел раненых и убитых, понял: это уже не учения, а война. Большинство солдат нашей казармы погибли в первые секунды. Я вслед за взрослыми бросился к оружию, но винтовки мне не дали. Тогда я с одним из красноармейцев кинулся тушить вещевой склад. Потом с бойцами перешел в подвалы казармы соседнего 333-го стрелкового полка… Мы помогали раненым, носили им боеприпасы, еду, воду. Через западное крыло ночью пробирались к реке, чтоб набрать воды, и возвращались обратно».

05:00

По московскому времени рейхсминистр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп вызвал в свой рабочий кабинет советских дипломатов. Когда те приехали, он сообщил им о начале войны. Последнее, что он сказал послам, было: «Передайте в Москву, что я был против нападения». После этого в посольстве не работали телефоны, а само здание было окружено отрядами СС.

5:30

Шуленбург официально сообщил Молотову о начале войны Германии и СССР, зачитав ноту: «Большевистская Москва готова нанести удар в спину национал-социалистской Германии, ведущей борьбу за существование. Правительство Германии не может безучастно относиться к серьёзной угрозе на восточной границе. Поэтому фюрер отдал приказ германским вооружённым силам всеми силами и средствами отвести эту угрозу…»

Из воспоминаний Молотова:

«Советник германского посла Хильгер, когда вручал ноту, прослезился».

Из воспоминаний Хильгера:

«Он дал волю своему негодованию, заявив, что Германия напала на страну, с которой имела пакт о ненападении. Это не имеет в истории прецедентов. Названная германской стороной причина является пустым предлогом… Свою гневную речь Молотов заключил словами: “Мы не дали для этого никаких оснований’’».

07:15

Издана Директива №2, предписывающая войскам СССР уничтожить вражеские силы в районах нарушения границы, уничтожить авиацию противника, а также «разбомбить Кенигсберг и Мемель» (современные Калининград и Клайпеда). ВВС СССР разрешалось заходить «на глубину германской территории до 100–150 км». В это же время происходит первая контратака советских войск у литовского городка Алитус.

09:00

В 7:00 по берлинскому времени рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс по радио зачитал воззвание Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против Советского Союза: «…Я сегодня решил снова вложить судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки наших солдат. Да поможет нам Господь в этой борьбе!».

09:30

Председатель президиума Верховного совета СССР Михаил Калинин подписал ряд указов, в том числе указ о введении военного положения, об образовании Ставки Главного командования, о военных трибуналах и о всеобщей мобилизации, которой подлежали все военнообязанные с 1905 по 1918 года рождения.

10:00

Немецкие бомбардировщики совершили налет на Киев и его пригороды. Бомбовой атаке подверглись железнодорожный вокзал, завод Большевик, авиазавод, электростанции, военные аэродромы, жилые дома. По официальным данным, в результате бомбежки погибли 25 человек, по неофициальным – жертв было намного больше. Однако еще несколько дней в столице Украины продолжалась мирная жизнь. Отменили лишь запланированное на 22 июня открытие стадиона, в этот день здесь должен был пройти футбольный матч Динамо (Киев) – ЦСКА.

12:15

Молотов по радио выступил с речью о начале войны, где впервые назвал ее отечественной. Также в этом выступлении впервые звучит фраза, ставшая главным лозунгом войны: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Из обращения Молотова:

«Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством... Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы... Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу».

Трудящиеся Ленинграда слушают сообщение о нападении фашистской Германии на Советский Союз

Из воспоминаний Дмитрия Савельева, Новокузнецк: «Мы собрались у столбов с громкоговорителями. Внимательно слушали речь Молотова. У многих возникло чувство некой настороженности. После этого стали пустеть улицы, через некоторое время в магазинах исчезли продукты. Их не скупили – просто поставка сократилась... Люди были не испуганы, а, скорее, сосредоточены, делали все, что им говорило правительство».

Через некоторое время текст речи Молотова повторил знаменитый диктор Юрий Левитан. Благодаря его проникновенному голосу и тому факту, что Левитан на протяжении всей войны читал фронтовые сводки Советского Информбюро, существует мнение, что первым сообщение о начале войны прочел по радио именно он. Так считали даже маршалы Жуков и Рокоссовский, о чем они писали в своих мемуарах.

Москва. Диктор Юрий Левитан во время съемок в студии

Из воспоминаний диктора Юрия Левитана:

«Когда ранним утром нас, дикторов, вызвали на радио, уже начали звонки раздаваться. Звонят из Минска: «Вражеские самолеты над городом», звонят из Каунаса: «Город горит, почему ничего не передаете по радио?», «Над Киевом вражеские самолеты». Женский плач, волнение – «неужели война»?.. И вот я помню – включил микрофон. Во всех случаях я помню себя, что я волновался только внутренне, только внутренне переживал. Но здесь, когда я произнес слово «говорит Москва», чувствую, что дальше говорить не могу – застрял комок в горле. Из аппаратной уже стучат – «Почему молчите? Продолжайте!» Сжал кулаки и продолжал: «Граждане и гражданки Советского Союза…»

Сталин обратился с речью к советскому народу только 3 июля, через 12 дней после начала войны. Историки до сих пор спорят, почему он так долго молчал. Вот как объяснял этот факт Вячеслав Молотов:

«Почему я, а не Сталин? Он не хотел выступать первым. Нужно, чтобы была более ясная картина, какой тон и какой подход… Он сказал, что подождет несколько дней и выступит, когда прояснится положение на фронтах».

А вот что писал об этом маршал Жуков:

«И. В. Сталин был волевой человек и, как говорится, «не из трусливого десятка». Растерянным я его видел только один раз. Это было на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на нашу страну. Он в течение первого дня не мог по-настоящему взять себя в руки и твердо руководить событиями. Шок, произведенный на И. В. Сталина нападением врага, был настолько силен, что у него даже понизился звук голоса, а его распоряжения по организации вооруженной борьбы не всегда отвечали сложившейся обстановке».

Из речи Сталина по радио 3 июля 1941 года:

«Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной… Наша война за свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы».

12:30

В это же время немецкие войска вошли в Гродно. Еще через несколько минут вновь началась бомбардировка Минска, Киева, Севастополя и других городов.

Из воспоминаний Нинель Карповой, 1931 г.р. (г. Харовск Вологодской области): «Сообщение о начале войны мы слушали из репродуктора на Доме обороны. Там толпилось много людей. Я не расстроилась, наоборот загордилась: мой отец будет защищать Родину… Вообще люди не испугались. Да, женщины, конечно, расстроились, плакали. Но паники не было. Все были уверены, что мы быстро победим немцев. Мужчины говорили: "Да немцы от нас драпать будут!"»

Открылись призывные пункты в военкоматах. В Москве, Ленинграде и других городах в них выстроились очереди.

Из воспоминаний Дины Белых, 1936 г.р. (г. Кушва Свердловской области): «Всех мужчин сразу стали призывать, и моего папу в том числе. Папа обнял маму, они оба плакали, целовались… Я помню, как обхватила его за сапоги кирзовые и кричала: «Папка, не уходи! Тебя там убьют, убьют!» Когда он сел в поезд, мама взяла меня на руки, мы с ней обе рыдали, она сквозь слезы шептала: «Помаши папе…» Какое там, я так рыдала, пошевелить рукой не могла. Больше мы его не видели, нашего кормильца».

Расчеты и опыт проведенной мобилизации показали, что для перевода армии и флота на военное время требовалось призвать 4,9 млн человек. Однако при объявлении мобилизации были призваны военнообязанные 14 возрастов, общая численность которых составила около 10 млн человек, то есть почти на 5,1 млн человек больше того, что требовалось.

Первый день мобилизации в Красную армию. Добровольцы в Октябрьском военкомате

Призыв такой массы людей не вызывался военной необходимостью и вносил дезорганизацию в народное хозяйство и тревогу в народные массы. Не осознав этого, Маршал Советского Союза Г. И. Кулик предложил правительству дополнительно призвать еще и старшие возрасты (1895 - 1904 гг. рождения), общая численность которых составляла 6,8 млн человек.

13:15

Для взятия Брестской крепости немцы ввели в действие новые силы 133 пехотного полка на Южном и Западном островах, однако это «не принесло изменений в положении». Брестская крепость продолжала держать оборону. На этот участок фронта была брошена 45-я пехотная дивизия Фрица Шлипера. Было решено, что Брестскую крепость будет брать только пехота – без танков. На взятие крепости отводилось не более восьми часов.

Из донесения в штаб 45-й пехотной дивизии Фрица Шлипера:

«Русские ожесточенно сопротивляются, особенно позади наших атакующих рот. В Цитадели противник организовал оборону пехотными частями при поддержке 35–40 танков и бронеавтомобилей. Огонь русских снайперов привел к большим потерям среди офицеров и унтер-офицеров».

14:30

Министр иностранных дел Италии Галеаццо Чиано сообщил советскому послу в Риме Горелкину, что Италия объявила войну СССР «с момента вступления германских войск на советскую территорию».

Из дневников Чиано:

«Мое сообщение он воспринимает с довольно большим равнодушием, но это в его характере. Сообщение весьма короткое, без лишних слов. Беседа продлилась две минуты».

15:00

Пилоты немецких бомбардировщиков доложили, что им больше нечего бомбить, все аэродромы, казармы и скопления бронетехники уничтожены.

Из воспоминаний маршала авиации, Героя Советского Союза Г.В. Зимина:

«22 июня 1941 г. большие группы фашистских бомбардировщиков подвергали ударам 66 наших аэродромов, на которых базировались основные силы авиации западных пограничных округов. В первую очередь были подвергнуты ударам с воздуха аэродромы, на которых базировались авиационные полки, вооруженные самолетами новых конструкций… В результате ударов по аэродромам и в ожесточенных воздушных боях противнику удалось уничтожить до 1200 самолетов, в том числе 800 на аэродромах».

16:30

Сталин уехал из Кремля на Ближнюю дачу. К вождю до конца дня не пускают даже членов Политбюро.

Из воспоминаний члена Политбюро Никиты Хрущева:

«Берия рассказал следующее: когда началась война, у Сталина собрались члены Политбюро. Не знаю, все или только определенная группа, которая чаще всего собиралась у Сталина. Сталин морально был совершенно подавлен и сделал такое заявление: «Началась война, она развивается катастрофически. Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали». Буквально так и выразился.

«Я, - говорит, - отказываюсь от руководства,» - и ушел. Ушел, сел в машину и уехал на ближнюю дачу».

Некоторые историки, ссылаясь на воспоминания других участников событий, утверждают, что этот разговор произошел днем позже. Но факт, что в первые дни войны Сталин был растерян и не знал, как действовать, подтверждается многими свидетелями.

18:30

Командующий 4-й армией Людвиг Кюблер отдает приказ об «оттягивании собственных сил» у Брестской крепости. Это один из первых приказов об отступлении немецких войск.

19:00

Командующий группой армий «Центр» генерал Федор фон Бок дает приказ прекратить расстрелы советских военнопленных. После этого их держали на спешно огороженных колючей проволокой полях. Так появились первые лагеря для военнопленных.

Из записок бригадефюрера СС Г. Кепплера, командира полка "Дер Фюрер" из дивизии СС "Дас Райх":

«В руках нашего полка оказались богатые трофеи и большое число пленных, среди которых было много гражданских лиц, даже женщин и девушек, русские заставили их защищаться с оружием в руках, и они храбро сражались вместе с красноармейцами».

23:00

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступает с радиообращением, в котором заявил, что Англия «окажет России и русскому народу всю помощь, какую только сможет».

Выступление Уинстона Черчилля в эфире радиостанции BBC:

«За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все это бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями исчезает… Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен... Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина».

23:50

Главвоенсовет РККА разослал Директиву №3, приказывающую 23 июня нанести контрудары группировкам врага.

Текст:

Информационный центр ИД «Коммерсантъ», Татьяна Мишанина, Артем Галустян

Видео:

Дмитрий Шелковников, Алексей Кошель

Фото:

ТАСС, РИА «Новости», «Огонек», Дмитрий Кучев

Дизайн, программирование и верстка:

Антон Жуков, Алексей Шабров

Ким Воронин

Выпускающий редактор:

Артем Галустян

СССР в 1941-1953 гг.

Персоналии: О. В. Куусинен, В. Лееб, Ф. Бок, Г. Рундштедт, Э. Манштейн. Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокосовский, Ф. Паулюс, У. Черчилль, Ф. Д. Рузвельт. С. Михоэлс, А. А. Кузнецов, Н. А. Вознесенский, М. И. Родионов, Г. Трумэн, Мао Цзэдун, И. Броз Тито

Даты: 23 августа 1939 г. - подписание пакта Молотова- Риббентропа, 1 сентября - начало II Мировой войны, 17 сентября - вторжение советских войск в Польшу, 28 сентября 1941 г. - подписание договора с Германией «О дружбе и границе», 30 ноября 1939 г. - начало войны с Финляндией, 14 декабря 1939 г. - исключение СССР из Лиги Наций, 12 марта 1940 г. - заключение мирного договора с Финляндией, 13 апреля 1941 г. - подписание пакта о ненападении с Японией, 22 июня 1941 г. -вторжение Германии и ее союзников в Советский Союз, 23 июня 1941 г. - образована Ставка Главного командования, 28 июня 1941 г. - взятие немецкими войсками г. Минска, 30 июня 1941 г. - учреждение Государственного комитета обороны (ГКО), 5 августа - 16 октября 1941 г. - оборона Одессы, 8 сентября 1941 г. - начало блокады Ленинграда, 29 сентября - 1 октября 1941 г. - Московской конференция, 30 сентября 1941 г. - начало реализации плана «Тайфун», 30 октября 1941 - 4 июля 1942 гг. - оборона Севастополя, 5-6 декабря 1941 г. - начало контрнаступление советских войск в битве под Москвой, 1 января 1942 г. присоединение СССР к Декларации Объединенных Наций, май 1942 г. - поражение советской армии в ходе харьковской операции. 17 июля 1942 г. - начало Сталинградской битвы, 19-20 ноября 1942 г. -начало реализации операции «Уран», 10 января 1943 г. - начало операции «Кольцо», 18 января 1943 г. - конец блокады Ленинграда, 5 июля 1943 г. - начало битвы на Курской дуге, 12 июля - начало контрнаступления советских войск в битве на Курской дуге, 6 ноября 1943 г. - освобождение Киева, 28 ноября - 1 декабря 1943 г. -Тегеранская конференция, 23-24 июня 1944 г. - начало операции «Багратион», 20 августа 1944 г. - начало Ясско-Кишиневской операции, 12-14 января 1945 г. - начало Висло-Одерской операции, 4-11 февраля 1945 г. -Ялтинская конференция, 16-18 апреля 1945 г. - начало Берлинской операции, 2 мая 1945 г. - капитуляция гарнизона Берлина, 8 мая 1945 г. - подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии, 17 июля - 2 августа 1945 г - Потсдамская конференция., 8 августа 1945 г. - объявление войны СССР Японии, 2 сентября 1945 г. - капитуляции Японии. 1946 г. - фултонская речь У. Черчилля, 1947 г. - «доктрина Трумэна», 1948 г. - дело Еврейского антифашистского комитета, 1949 г. - «ленинградское дело», 1949 г. - испытание советского ядерного оружия, 1949 г. - распад единой Германии, образование ФРГ и ГДР, 1949 - образование Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), 1950-1953 гг. - корейская война, 1952 г. – XIX съезд партии, 1952-1953 гг. - «дело врачей».

План изучения материала:

Пакт Молотова-Риббентропа. Советско-финская война. Оккупация СССР прибалтийских государств и Бесарабии. Подготовка к войне с Германией. Расклад сил. Первый этап войны. Битва за Москву. Образование антигитлеровской коалиции. Партизанское движение. Военные действия в мае - августе 1942 г. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Тегеранская конференция. Военные действия в 1944 г.Военные действия в январе - февраля 1945 г.Ялтинская конференция. Поражение Германии. Потсдамская конференция. Война СССР с Японией. Репрессии Послевоенная экономика. XIX съезд партии. Внешняя политика в 1945-1953 гг. Начало холодной войны.

В преддверии Великой Отечественной войны и ее первый этап. Началу Второй Мировой войны предшествовало заключение секретного пакта Молотова -Риббентропа 23 августа 1939 г., фактически устанавливавшего разграничение сфер влияния в Европе. 1 сентября Германия вторглась в Польшу, тем самым развязав мировую войну. 3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии. 17 сентября советские войска перешли польскую границу и оккупировали Западную Белоруссию и Украину. 28 сентября 1939 г. Был подписан договор «О дружбе и границе» между СССР и Германией. В соответствии с пактом Молотова - Риббентропа СССР предпринял агрессию по отношению к Финляндии. Советское правительство выдвинуло неприемлемое для финнов требование обмена финской территории, примыкавшей к Ленинграду, на некоторые районы Карелии. По предлогом мнимого обстрела финской артиллерией советских войск 30 ноября 1939 г. СССР начал боевые действия. 1 декабря 1939 г. по приказу И. В. Сталина было сформировано марионеточное правительство Демократической Финляндской республики. Во главе его оказался представитель Коминтерна О. В. Куусинен. Он должен был стать руководителем финского государства после окончания войны. Однако, боевые действия развивались неуспешно для СССР. Линия Маннергейма (система оборонительных сооружений) долгое время оставалась непреступной для Красной Армии. Она несла серьезные потери. Помимо этого, война осложнила внешнеполитическое положение СССР. 14 декабря 1939 г. СССР был исключен из Лиги Наций за агрессию в отношении Финляндии. Лишь в феврале 1940 г. Красная Армия прорвала линию Маннергейма. Финляндия была вынуждена пойти на переговоры. 12 марта 1940 г. в Москве был подписан мирный договор, согласно которому СССР получил район вокруг Выборга, а на полуострове Ханко, у входа в Финский залив, была создана советская военная база. В результате войны Советскому Союзу удалось отодвинуть границу от Ленинграда. Однако, последствия столкновения с Финляндией были, в целом, негативные. СССР понес тяжелые людские и материальные потери. Был нанесен серьезный урон внешнеполитическому авторитету СССР. Весь мир (в том числе и Германия) убедился в сравнительно низкой боеспособности Красной Армии. Это в значительной мере способствовало оптимизму немецкого командования в отношении предстоящей войны с СССР. То, что она была неизбежна, становилось все более ясным, судя по ходу войны на западном фронте. В апреле - мае 1940 г. были оккупированы Дания и Норвегия. 22 июня 1940 г. было подписано Компьен-ское перемирие, обозначавшее поражение Франции и ее оккупацию. 27 сентября был образован Тройственный союз, в который вошли Германия, Италия, Япония. 18 декабря был утвержден план «Барбаросса», предполагавший молниеносную победу над СССР в результате блицкрига (скоротечной войны в несколько месяцев).

В это время сталинское правительство в соответствии с пактом Молотова - Риббентропа продолжало политику насильственного присоединения сопредельных территорий. В июне 1940 г. были оккупированы Прибалтийские государства (Литва, Латвия, Эстония). В конце июня были заняты Бесарабия и Северная Буковина, находившиеся под контролем Румынии. В августе 1940 г. Верховный Совет СССР принял решение об образовании новых социалистических республик в составе Советского Союза - Молдавской, Латвийской, Литовской, Эстонской ССР. Вместе с недавно образованной Карело-Финской ССР Советский Союз теперь составляли 16 республик.

Для советского правительства вероятность скорой войны с Германией была очевидна. Именно в связи с этим с сентября 1939 г. в СССР вводилась всеобщая воинская повинность, семидневная рабочая неделя (т. е. отсутствовал фиксированный день всеобщего отдыха), ужесточались наказания за нарушения трудовой дисциплины, увеличивались инвестиции в военно-промышленный комплекс. По этой же причине форсируются переговоры с Японией и 13 апреля 1941 г. с ней подписывается пакт о ненападении. Это должно было обезопасить восточные рубежи страны. Однако, к 1941 г. СССР к полномасштабной войне готов не был. Сталин чрезвычайно опасался спровоцировать возможное нападение со стороны Германии, поэтому в ответ на поступавшие сведения о готовящемся немецком вторжении никакие меры не предпринимались. Это значительно осложнило положение государства в первые месяцы войны.

Первый этап войны. 22 июня 1941 г. войска Германии и ее союзников перешли границу Советского Союза. Это было 3,3 млн. чел., 3,7 тыс. танков и штурмовых орудий, более 4 тыс. самолетов, около 200 кораблей. Наступление должно было идти по трем направлением: для этого были сформированы три армии «Север» (во главе фельдмаршал В. Лееб), «Центр» (фельдмаршал Ф. Бок), «Юг» (фельдмаршал Г. Рундштедт). Операцию предполагалось завершить за 3-5 месяцев. Во многих отношениях у Красной Армии был значительный численный перевес. Немецкие войска встретили сопротивление 186 дивизий численностью 3 млн. чел. У Красной Армии было в распоряжении 13 тыс. танков, около 40 тыс. минометов, более 9 тыс. самолетов (не считая самолетов Военно-морского флота), 182 боевых корабля. Несмотря на это, немецкие войска огромными темпами продвигались вглубь страны. В данном случае сказалась как неподготовленность страны к началу войны, так и непрофессионализм и неопытность командного состава Красной Армии, серьезно пострадавшего в ходе массовых репрессий. Помимо этого, тактическое обучение Красной Армии не соответствовало последним достижениям военной науки.

22 июня 1941 г. немецкая армия продвинулась на 60 км., уничтожала значительную часть советской авиации. Германия полностью господствовала в воздухе. 23 июня был взят Вильнюс, 28 июня - Минск, 1 июля - Рига. 10-30 июля состоялось Смоленское сражение, которое задержало продвижение немецких войск на восток. 5 августа немцы подошли к Одессе. 8 сентября началась блокада Ленинграда. Тем временем немецкими войсками были окружены 5 армий Юго-Западного фронта. 27 сентября они прекратили сопротивление.

Советское правительство было вынуждено систему управления в стране приспосабливать к нуждам военного времени. 23 июня 1941 г. была образована Ставка Главного командования. С 30 июня

вся власть в стране была сконцентрирована в Государственном комитете обороны (ГКО),

во главе которого встал И. В. Сталин. Была объявлена всеобщая мобилизация. Началась эвакуация мирного населения и промышленного производства. С 12 сентября 1941 г. в армии вводились заградительные отряды, которые должны были расстреливать отступавших. В августе

1941 г. было принято решение о переселении немцев

Поволжья в Сибирь и Казахстан. (В 1944 г. политика переселений коснулась калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкар.)

Для решения принципиальной задачи войны, взятия Москвы, гитлеровское командование разработало план «Тайфун». Его реализация началась 30 сентября 1941 г. Изначально события на фронте развивались в соответствии с этим планом. К концу октября немецкие войска захватили Можайск, Калугу, Калинин, и ценой огромных потерь советской армяи удалось остановить наступление по Можайской линии обороны. Неожиданно ранние морозы заметно затрудняли продвижение немцев на восток. В результате нового ноябрьского наступления на Москву армии Ф. Бека не удалось окружить столицу, однако с северо-запада она приблизилась к ней на расстояние 27 км. 5-6 декабря началось контрнаступление советских войск. Немецкие войска были отброшены от Москвы на 100-250 км. К концу декабря линия фронта была стабилизирована: суровые морозы, а также отсутствие четкого плана у советского командования помешали развить успех. Тем не менее, поражение Германии под Москвой фактические обозначало перелом в ходе военных действий.

В это время боевые действия развивались и на других фронтах. 16 октября 1941 г. пала Одесса. 30 октября началась оборона Севастополя (продолжавшаяся до 4 июля 1942 г.). 28 ноября 1941 г. советские войска освободили Ростов-на-Дону.

С 1941 г. начала складываться антигитлеровская коалиция. Первый шаг к тому -подписание советско-английского соглашения 12 июля 1941 г. о совместных боевых действиях. 24 сентября 1941 г. Советский Союз присоединился к Атлантической хартии, подписанной раннее Великобританией и США. В этом документе излагались намерения образовать антифашистскую коалицию. 29 сентября - 1 октября во время Московской конференции представители Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки договорились о размере военных поставок СССР. 1 января 1942 г. СССР присоединился к Декларации Объединенных Наций, в которой страны антигитлеровской коалиции (всего 26 государств) брали обязательство не идти на сепаратное соглашение с противником. Юридически антигитлеровская коалиция оформилась благодаря советско-британскому договору 26 мая 1942 г. и советско-американскому соглашению 11 июня 1942 г. Значительная помощь со стороны союзников поступала в рамках программы «ленд-лиза» («взаймы или в аренду»). Продовольствие, транспорт, средства связи доставлялись в СССР в значительном объеме. Болезненный вопрос в отношениях Советского Союза с союзниками -проблема открытия второго фронта в Европе. Военные силы Англии и США были отвлечены боевыми действиями в Северной Африке и Тихоокеанском регионе, так что противостоять гитлеровской армии в Европе не решались.

На оккупированной территории немецкие власти реализовывали план «Ост», нацеленный на частичное истребление (или переселение) местного населения во имя дальнейшей колонизации Восточной Европы. Многие советские граждане (около 6 млн.) угонялись на принудительные работы в Германию. Проводилась политика на полное истребление еврейского населения. Все это провоцировало партизанского движения на оккупированных территориях. Сформировались отряды С. А. Ковпака, А. Н. Сабурова, А. Ф. Федорова и др.

В мае 1942 г. советская армия предприняла попытку наступления силами Южного и Юго-Западного фронтов. Цель данной операции - освобождение Харькова. Наступление не было достаточно подготовлено, так что советские войска оказались в окружении и понесли серьезные потери. В это же время была разгромлена советская армия Крымского фронта. 28 июня 1942 г. немецкие войска перешли в наступление в южном направлении. Был захвачен восточный Донбасс. 24 июля был захвачен Ростов-на-Дону. В августе 1942 г. были оккупированы Ставрополь, Майкоп, Краснодар. Немецкие войска теперь уже угрожали Сталинграду и Закавказью.

Коренной перелом и окончание войны. 17 июля 1942 г. было инициировано наступление немецких войск на Сталинград. Это стало началом Сталинградской битвы. 23 августа немцы вышли к Волге. С 13 сентября бои продолжались уже в самом городе. Полностью подавить очаги сопротивления в Сталинграде немецким войскам не удалось. В это время советским командованием (прежде всего, заместителем Верховного Главнокомандующего Г. К. Жуковым и начальником Генерального Штаба А. М. Василевским) разрабатывался план контрнападения «Уран». К его реализации приступили 19-20 ноября 1942 г. 23 ноября немецкая армия была окружена. С 10 января 1943 г. советские войска под командованием К. К. Рокосовского приступили к операции «Кольцо» по уничтожению сил противника. 31 января - 2 февраля 1943 г. армия фельдмаршала Ф. Паулюса капитулировала. Советская армия развивает успех. 12 февраля был освобожден Краснодар, 14 февраля - Ростов-на-Дону. Были освобождены Воронеж, Белгород, Курск, Харьков. 18 января 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда. Однако, в марте 1943 г. группе армий Э. Манштеина удалось вернуть Харьков и Белгород. В итоге недалеко от Курска образовался клинообразный выступ территории, занятой немецкими войсками. Это и получило название Курской дуги.

Гитлеровское командование планировало решающие бои в этом регионе. Был разработан план «Цитадель» по разгрому советской группировки. К участию в боях были привлечены новые танки T-V («пантера»), T-VI («тигр»). Советские командующие знали о планах противника и решили предупредить удар. 5 июля 1943 г. артиллерия обстреляла немецкую группировку войск. Через несколько часов немецкая армия все-таки пошла в наступление. Советским войскам ценой чрезвычайно больших потерь удалось остановить продвижение немцев. Особенно тяжелые бои развернулись в районе села Прохоровка. 12 июля советские войска перешли в контрнаступление. 5 августа удалось вернуть Орел и Белгород, 23 августа - Харьков. К концу августа под контролем советских сил оказалась вся Левобережная Украина и Донбасс. С сентября 1943 г. начались бои за Днепр. В октябре был освобожден Днепропетровск, а 6 ноября - Киев.

28 ноября - 1 декабря 1943 г. состоялась Тегеранская конференция при участии лидеров СССР, Великобритании и США (И. В. Сталина, У. Черчилля, Ф. Д. Рузвельта). На этой конференции союзникам удалось договориться об открытии второго фронта в Европе. Сталин же пообещал участие Советского Союза в войне с Японией после окончательного поражения Германии. Кроме того, антигитлеровской коалиции обсуждали дальнейшую судьбу Европы.

Советская армия продолжала наступать по всем направлениям. 20 января 1944 г. был освобожден Новгород, 10 апреля - Одесса, 9 мая - Севастополь. В это же время, 6 июня 1944 г., в Нормандии был открыт второй фронт, так что гитлеровское командование было вынуждено перебросить часть войск с восточного фронта на западный. 23-24 июня началась операция «Багратион» по освобождению Белоруссии. 3 июля был взят Минск. Советские войска вступили на территорию Польши. Но дальнейшие активные действия на этом направлении были приостановлены. Это тем более странно, что 1 августа в Варшаве вспыхнуло антинемецкое восстание, инициированное польскими эмигрантами в Англии. Восстание продолжалось до 2 октября, однако советские войска помощи ему не оказали при том, что в Варшаве располагался сравнительно ограниченный контингент немецкой армии. В историографии есть предположение, что И. В. Сталин рассчитывал именно на поражение польских повстанцев, возглавляемых проанглийским правительством. В результате Яс-ско-Кишиневской операции, начавшейся 20 августа, была освобождена Молдавия (а также Румыния). 8 сентября советские войска вошли в Болгарию, 28 сентября - в Югославию. 20 октября был освобожден Белград. *

12-14 января 1945 г. началась Висло-Одерская операция, в результате которой удалось взять Варшаву, Лодзь, Краков. Советские войска вошли на территорию Германии. В это же время разворачивалась Восточно-Прусская операция по взятию Кенигсберга. 13 апреля Кенигсберг пал. В январе-феврале 1945 г. был освобожден Будапешт.

4-11 февраля 1945 г. состоялась Ялтинская конференция при участии Сталина, Черчилля и Рузвельта, посвященная послевоенному устройству Европы. Было принято решение о разделение Германии на зоны оккупации. От Германии должны были отойти Восточная Пруссия и Силезия. СССР подтвердил свою готовность участвовать в войне с Японией. За это он должен был получить Южный Сахалин и Курильские острова.

13 апреля советскими войсками была взята Вена. 16-18 апреля началась Берлинская операция. 30 апреля Гитлер окончил жизнь самоубийством. 2 мая капитулировал Берлин. 8 мая 1945 г. в предместье Берлина в Карлхорсте К. Дениц от имени немецкого правительства подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 9 мая 1945 г. советскими войсками была освобождена Прага.

17 июля - 2 августа 1945 г. под Берлином состоялась Потсдамская конференция держав-победительниц. Там были определены зоны оккупации Германии, размеры репараций. Было решено провести денацификацию и демилитаризацию Германии. Германия теряла земли Восточной Пруссии и Силезии, которые Польше и Советскому и Союзу. Союзники признали за СССР территориальные приобретения 1939-1940 гг.

8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. 9 августа началась Маньчжурская операция. 19 августа японская армия начала сдаваться советским войскам. 22 августа был взят Порт-Артур, 24 августа - Пхеньян. 2 сентября 1945 г. на борту линкора ВМФ США «Миссури» Япония подписал Акт о своей капитуляции. Это обозначало конец II Мировой войны.

Война нанесла тяжелый урон СССР. Его военные потери колебались от 27 до 31 млн. человек. Было разрушено более 1700 городов и поселков, свыше 70 тыс. сел и деревень.

СССР после войны, 1945-1953 гг. Послевоенные годы в истории СССР были ознаменованы ужесточением репрессий и усилением тоталитарного государства. Это все происходило на фоне неблагоприятной экономической конъюнктуры: голода 1946-1947 гг., экономической разрухи. Террор коснулся бывших военнопленных и интернированных, прибалтийских и украинских националистов. В 1948 г. было инициировано дело Еврейского антифашистского комитета, членов которого обвиняли в шпионаже и диверсиях. Был убит его глава, актер С. Михоэлс. Были расстреляны С. А. Лозовский, П. Д. Маркиш, Д. Р. Бергельсон. В 1949 г. террор коснулся широкого круга партийных руководителей в связи с «ленинградским делом». Были приговорены к казни секретарь ЦК ВКП (б) А. А. Кузнецов, председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский, председатель Совета министров РСФСР М. И. Родионов. В 1952 г. было открыто так называемое «дело врачей», направленное преимущественно против евреев. Лишь благодаря смерти И. В. Сталина оно не нашло своего логического завершения.

Экономика. В сфере экономики была поставлена задача восстановления прежнего уровня производства. Для этого был разработан четырехлетний план восстановления народного хозяйства (1946-1950 гг.). В промышленной политике сохранялась ставка на металлургию. Резко разрастался военно-промышленный комплекс. Аграрный сектор оставался в приниженном положении: он отдавал произведенное за низкие цены и при этом платил повышенные налоги. В значительной мере благодаря этому правительство проводило политику снижения цен, а в 1947 г. отменило карточки.

XIX съезд партии. В 1952 г. был проведен XIX съезд партии. Он изменил ее название на КПСС. Помимо этого, был резко расширено Политбюро ЦК, получившее новое наименование Президиум. В ближайшем окружении Сталина восприняли как знак новых репрессий в отношении прежнего партийного руководства и ставки вождя на новые кадры.

Внешняя политика. В 1946 г. бывший премьер-министр Великобритании У. Черчилль произнес речь в США в Фултоне о «железном занавесе», отделившим весь свободный мир от стран социалистического лагеря (стран Восточной Европы, оказавшихся под контролем СССР). С этого момента принято вести отсчет холодной войны двух противоборствующих лагерей, предлагавших конкурирующие модели развития, капиталистическую и социалистическую. В 1947 г. президент США Г. Трумэн, чувствуя угрожающее усиление СССР, предложил доктрину («доктрину Трумэна»), согласно которой следовало сдерживать рост внешнеполитического могущества Советского Союза. Было бы предпочтительно вернуть СССР к тому состоянию, в котором он находился до начала войны. С этой целью был реализован план Маршалла в 1947. Он предполагал экономическую помощь европейским странам со стороны США в обмен на устранения коммунистов из своих правительств. 1949 г. стал чрезвычайно тревожным для стран Западной Европы. Во-первых, в Китае к власти пришли коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. Во-вторых, Советский Союз провел успешное испытание ядерного оружия. Таким образом, была разрушена монополия США на это средство поражения противника. В значительной мере в ответ на это США и их союзники образовали военную организацию -Североатлантический союз (НАТО). В том же 1949 г. державы-победительницы спровоцировали распад единой Германии. В итоге на территории зон оккупации Великобритании, США, Франции образовалась Федеративная Республика Германии (ФРГ), в зоне оккупации СССР - Германская Демократическая республика (ГДР). В ответ на консолидацию стран Запада СССР инициировал образование Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), объединившего страны Восточной Европы. В этом регионе Советский Союз потерпел лишь одно серьезное поражение. Социалистическая Югославия во главе с И. Броз Тито отказалась признавать гегемонию СССР и проводила самостоятельную политику. Местом открытого столкновения СССР и США стала Корея. Коммунисты севера Кореи при поддержке СССР и Китая решили овладеть югом войны, которому стали помогать США. Война началась в 1950 г. Благодаря советским военным инструкторам и китайским многочисленным «добровольцам» корейским коммунистам удалось какое-то время контролировать южные провинции Кореи. Однако, открытое столкновение с США, которым были чреваты подобные военные успехи, пугало советское руководство. В итоге уже после смерти Сталина, весной 1953 г., удалось прийти к соглашению, согласно которому граница между социалистической и несоциалистической Кореей стала проходить по 38-й параллели.

В воскресенье, 22 июня 1941 года , на рассвете войска фашистской Германии без объявления войны внезапно атаковали всю западную границу Советского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и воинским соединениям.

Началась Великая Отечественная война. Её ждали, но всё же она пришла внезапно. И дело тут не в просчёте или в недоверии Сталина данным разведки. В течение предвоенных месяцев назывались разные даты начала войны, например 20 мая, и это была достоверная информация, но из-за восстания в Югославии Гитлер перенёс дату нападения на СССР на более поздний срок. Есть и ещё один фактор, крайне редко упоминаемый. Это успешная дезинформационная акция германской разведки. Так, немцы по всем возможным каналам распространяли слухи, что нападение на СССР произойдёт именно 22 июня, но с направлением главного удара в таком районе, где это было заведомо невозможно. Таким образом, и дата выглядела дезинформацией, поэтому как раз в этот день нападения ожидали меньше всего.

А в зарубежных учебниках 22 июня 1941 года подаётся как один из текущих эпизодов Второй мировой войны, при этом в учебниках государств Прибалтики эта дата считается позитивной, дававшей «надежду на освобождение».

Россия

§4. Вторжение в СССР. Начало Великой Отечественной войны

На рассвете 22 июня 1941 года гитлеровские войска вторглись в пределы СССР. Началась Великая Отечественная война.

Германия и её союзники (Италия, Венгрия, Румыния, Словакия) не имели подавляющего преимущества в живой силе и технике и основную ставку делали, согласно плану «Барбаросса», на фактор внезапного нападения, тактику блицкрига («молниеносной войны»). Разгром СССР предполагался в течение двух-трёх месяцев силами трёх групп армий (группы армий «Север», наступавшей на Ленинград, группы армий «Центр», наступавшей на Москву, и группы армий «Юг», наступавшей на Киев).

В первые дни войны германская армия нанесла серьёзный урон советской системе обороны: были уничтожены войсковые штабы, парализована деятельность служб связи, захвачены стратегически важные объекты. Германская армия быстрыми темпами наступала вглубь СССР, и к 10 июля группа армий «Центр» (командующий фон Бок), захватив Белоруссию, подошла к Смоленску; группа армий «Юг» (командующий фон Рундштедт) захватила Правобережную Украину; группа армий «Север» (командующий фон Лееб) оккупировала часть Прибалтики. Потери Красной армии (с учётом попавших в окружение) составили более двух миллионов человек. Сложившееся положение было для СССР катастрофическим. Но советские мобилизационные ресурсы были очень велики, и уже к началу июля в Красную армию были призваны 5 миллионов человек, что позволило закрыть бреши, образовавшиеся на фронте.

В.Л.Хейфец, Л.С. Хейфец, К.М. Северинов. Всеобщая история. 9 класс. Под ред. академика РАН В.С. Мясникова. Москва, изд-во «Вентана-Граф», 2013 г.

Глава XVII. Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков

Вероломное нападение гитлеровской Германии на СССР

Выполняя грандиозные задачи третьей сталинской пятилетки и неуклонно и твёрдо проводя политику мира, Советское правительство вместе с тем ни на минуту не забывало о возможности нового "нападения империалистов на нашу страну. Товарищ Сталин неустанно призывал народы Советского Союза быть в мобилизационной готовности. В феврале 1938 года в своём ответе на письмо комсомольца Иванова товарищ Сталин писал: «В самом деле было бы смешно и глупо закрывать глаза на факт капиталистического окружения и думать, что наши внешние враги, например, фашисты, не попытаются при случае произвести на СССР военное нападение».

Товарищ Сталин требовал укрепления обороноспособности нашей страны. «Нужно, – писал он, – всемерно усилить и укрепить нашу Красную армию, Красный флот, Красную авиацию, Осоавиахим. Нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности военного нападения, чтобы никакая «случайность» и никакие фокусы наших внешних врагов не могли застигнуть нас врасплох...»

Предупреждение товарища Сталина насторожило советский народ, заставило его бдительнее следить за происками врагов и всемерно укреплять Советскую армию.

Советский народ понимал, что германские фашисты, во главе с Гитлером, стремятся развязать новую кровавую войну, при помощи которой они надеются завоевать мировое господство. Гитлер объявил немцев «высшей расой», а все остальные народы низшими, неполноценными расами. С особенной ненавистью гитлеровцы относились к славянским народам и в первую очередь к великому русскому народу, который не один раз в своей истории выступал на борьбу против германских агрессоров.

В основу своего плана гитлеровцы положили разработанный генералом Гофманом ещё во время Первой мировой войны план военного нападения и молниеносного разгрома России. Этот план предусматривал концентрацию огромных армий на западных границах нашей родины, захват в течение нескольких недель жизненных центров страны и быстрое продвижение вглубь России, вплоть до Урала. Впоследствии этот план был дополнен и утверждён гитлеровским командованием и получил название план «Барбаросса».

Чудовищная военная машина гитлеровских империалистов начала своё движение в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, угрожая жизненным центрам Советской страны.

Учебник «История СССР», 10-й класс, К.В. Базилевич, С.В. Бахрушин, А.М. Панкратова, А.В. Фохт, М., Учпедгиз, 1952 г.

Австрия, Германия

Глава «От Русской кампании до полного поражения»

После тщательной подготовки, длившейся много месяцев, 22 июня 1941 года Германия начала против Советского Союза «войну на полное уничтожение». Её целью было завоевание нового жизненного пространства для германской арийской расы. Суть германского плана заключалась в молниеносной атаке, получившей название «Барбаросса». Считалось, что под стремительным натиском натренированной немецкой военной машины советские войска не сумеют оказать достойного сопротивления. За несколько месяцев гитлеровское командование всерьёз рассчитывало дойти до Москвы. Предполагалось, что захват столицы СССР окончательно деморализует неприятеля и война завершится победой. Однако после серии впечатляющих успехов на полях сражений, уже через несколько недель гитлеровцы оказались отброшены от советской столицы на сотни километров.

Учебник «История» для 7 класса, коллектив авторов, изд-во Duden, 2013.

Холт Макдоугал. Всемирная история.

Для старших классов средней школы, изд-во Houghton Mifflin Harcourt Pub. Co., 2012 г.