Хождение в народ было предпринято. Народничество - революционная идеология. Хождение в народ

Контрольная работа по Истории России XIX в.

Первые народнические организации и хождение в народ

НАРОДНИЧЕСТВО - идеологическая доктрина и общественно-политическое движение части интеллигенции Российской империи второй половины 19 - начала 20 в. Его сторонники ставили целью выработать национальную модель некапиталистической эволюции, постепенно адаптировать большинство населения к условиям модернизации хозяйства. Как система идей была характерна для стран с преимущественно аграрным характером экономики в эпоху их перехода к индустриальной стадии развития (помимо России, это Польша, а также входившие в состав Российской империи Украина, страны Прибалтики и Кавказа). Считается разновидностью утопического социализма, соединенного с конкретными (в ряде аспектов - потенциально реалистичными) проектами реформирования экономической, социальной и политической сфер жизни страны.

В советской историографии история народничества тесно связывалась с этапами освободительного движения, начатого движением декабристов и завершенного Февральской революцией 1917.

Современная наука полагает, что обращение народников к массам было продиктовано не политической целесообразностью немедленной ликвидации самодержавия (цель тогдашнего революционного движения), а внутренней культурно-исторической потребностью сближения культур - культуры образованного сословия и народной. Объективно движение и доктрина народничества способствовали консолидации нации через снятие сословных различий, формировали предпосылки для создания единого правового пространства для всех слоев общества.

Народничество было многоликим в своих концепциях, теориях и направлениях, зародившихся почти одновременно. Неприятие надвигающейся капиталистической цивилизации, стремление не допустить ее развития в России, желание свергнуть существовавший режим и осуществить частичное установление общественной собственности (например, в форме общественного фонда земли) объединяли этих идеалистических "борцов за народное счастье". Главными их целями были: социальная справедливость и относительное социальное равенство, поскольку, как считали они, "любая власть склонна портиться, любая концентрация власти ведет к стремлению властвовать вечно, любая централизация - это принуждение и зло". Народники были убежденными атеистами, но в их сознании свободно уживались социализм и христианские ценности (высвобождение общественного сознания из-под церковного диктата, "христианство без Христа", но с сохранением общекультурных христианских традиций). Следствием наличия в менталитете российского общества второй половины 20 в. народнических идей стала невосприимчивость самодержавия в России к разумным и взвешенным альтернативам государственного либерализма. Любой либерал воспринимался властями бунтовщиком, и самодержавие перестало искать себе каких-либо союзников за пределами консервативного окружения. Это, в конечном счете, и ускорило его гибель.

В рамках народнического движения существовали два основных течения - умеренное (либеральное) и радикальное (революционное). Представители умеренного течения стремились к ненасильственным социальным, политическим и экономическим преобразованиям. Представители радикального течения, считавшие себя последователями Чернышевского, стремились к быстрому насильственному свержению существовавшего режима и немедленному осуществлению идеалов социализма.

Также по степени радикализма в народничестве можно различить следующие направления: консервативное, либерально-революционное, социально-революционное, анархистское.

Консервативное (правое) крыло народничества было тесно связано со славянофилами (Ап. Григорьевым, Н.Н. Страховым). Его деятельность, в основном, представленная творчеством журналистов, сотрудников журнала "Неделя" П.П. Червинского и И.И. Каблица, наименее изучена.

Либерально-революционное (центристское) крыло в 1860-1870-е годы было представлено Г.З. Елисеевым (редакция журнала "Современник", 1846-1866), Н.Н. Златовратским, Л.Е. Оболенским, Н.К. Михайловским, В.Г. Короленко ("Отечественные записки", 1868-1884), С.Н. Кривенко, С.Н. Южаковым, В.П. Воронцовым, Н.Ф. Даниэльсоном, В.В. Лесевичем, Г.И. Успенским, А.П. Щаповым ("Русское богатство", 1876-1918). Ведущими идеологами этого направления в народничестве (получившего в советской историографии название "пропагандистского", а в постсоветской - "умеренного") были П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский. Оба они были властителями дум, по крайней мере, двух поколений российской молодежи и внесли огромный вклад в интеллектуальную жизнь России второй половины 20 в. Оба стремились соединить народные чаяния и достижения европейской мысли, оба возлагали надежды на "прогресс" и вслед за Гегелем на "критически мыслящих личностей" из среды интеллектуалов, интеллигентов.

Петр Лаврович Лавров выдвинулся на международной политической арене позже Бакунина, но скоро завоевал не меньший авторитет. Артиллерийский полковник, философ и математик столь яркой одаренности, что знаменитый академик М.В. Остроградский восхищался им: "Он еще прытче меня", - Лавров был активным революционером, членом "Земли и воли" и I Интернационала, участником Парижской Коммуны 1870 г., другом Маркса и Энгельса. Он изложил свою программу в журнале "Вперед!" (№ 1), который издавал с 1873 по 1877 г. в Цюрихе и Лондоне.

Лавров, в отличие от Бакунина, считал, что русский народ не готов к революции и, следовательно, народники должны пробудить его революционное сознание. Лавров тоже призывал их идти в народ, но не сразу, а после теоретической подготовки, и не для бунта, а для пропаганды. Как пропагандистское направление лавризм многим народникам казался более рациональным, чем бакунизм, хотя иных отталкивал своей умозрительностью, ставкой на подготовку не самой революции, а ее подготовителей. "Подготовлять и только подготовлять" - таков был тезис лавристов. Анархизм и аполитизм также были свойственны сторонникам Лаврова, но меньше, чем бакунистам.

Сторонников третьего, социально-революционного крыла в русском народничестве (в советской историографии именуемого "бланкистским" или "заговорщицким"), не удовлетворяла нацеленность либералов на долгие годы пропаганды революционных идей, на долговременность подготовки к социальному взрыву для смягчения последствий его удара. Их влекла идея форсирования революционных событий, переход от ожидания революции - к ее деланию, что и воплотилось четверть века спустя в теории и практике социал-демократии большевистского толка. Основные теоретики социально-революционного течения русского народничества - П.Н. Ткачев и в определенной мере Н.А. Морозов.

Петр Никитич Ткачев - кандидат прав, радикальный публицист, бежавший в 1873 г. за границу после пяти арестов и ссылки. Однако направление Ткачева именуется русским бланкизмом, поскольку ранее с таких же позиций выступал во Франции знаменитый Огюст Бланки. В отличие от бакунистов и лавристов, русские бланкисты не были анархистами. Они считали необходимым бороться за политические свободы, захватить государственную власть и непременно использовать ее для искоренения старого и утверждения нового строя. Но, так как современное российское государство, по их мнению, не имело прочных корней, ни в экономической, ни в социальной почве (Ткачев говорил, что оно "висит в воздухе"), бланкисты надеялись свергнуть его силами партии заговорщиков, не утруждая себя тем, чтобы пропагандировать, или бунтовать народ. В этом отношении Ткачев как идеолог уступал Бакунину и Лаврову, которые, при всех разногласиях между ними, сходились в главном: "Не только для народа, но и посредством народа".

народничество либеральное радикальное революционное

Четвертое крыло русского народничества, анархистское, было противоположно социально-революционному по тактике достижения "народному счастью": если Ткачев и его последователи верили в политическое объединение единомышленников во имя создания государства нового типа, то анархисты оспаривали необходимость преобразований в рамках государства. Теоретические постулаты критиков российской гипергосударственности можно обнаружить в работах народников-анархистов - П.А. Кропоткина и М.А. Бакунина. Оба они скептически относились к любой власти, так как считали ее подавляющей свободу личности и порабощающей ее. Как показала практика, анархистское течение выполняло скорее разрушительную функцию, хотя в теоретическом плане имело ряд позитивных идей.

Бакунин считал, что народ в России уже готов к революции, ибо нужда довела его до столь отчаянного состояния, когда нет другого выхода, кроме бунта. Стихийный протест крестьян Бакунин воспринимал как их осознанную готовность к революции. На этом основании он убеждал народников идти в народ (т.е. в крестьянство, которое тогда фактически отождествлялось с народом) и звать его к бунту. Бакунин был убежден, что в России "ничего не стоит поднять любую деревню" и нужно лишь "агитнуть" крестьян сразу по всем деревням, чтобы поднялась вся Россия.

Итак, направление Бакунина было бунтарским. Вторая его особенность: оно было анархистским. Сам Бакунин считался вождем всемирного анархизма. Он и его последователи выступали против всякого государства вообще, усматривая в нем первоисточник социальных бед. В представлении бакунистов, государство - это палка, которая бьет народ, и для народа все равно, называется ли эта палка феодальной, буржуазной или социалистической. Поэтому они ратовали за переход к безгосударственному социализму.

Из бакунинского анархизма вытекал и специфически-народнический аполитизм. Бакунисты считали лишней задачу борьбы за политические свободы, но не потому, что не понимали их ценности, а потому, что стремились действовать, как им казалось, радикальнее и выигрышнее для народа: вершить не политическую, а социальную революцию, одним из плодов которой явилась бы сама собой, "как дым при топке печи", и политическая свобода. Иначе говоря, бакунисты не отрицали политическую революцию, а растворяли ее в революции социальной.

Первые народнические кружки и организации. Теоретические положения народничества находили выход в деятельности нелегальных и полулегальных кружков, групп и организаций, начавших революционную работу "в народе" еще до отмены крепостного права в 1861. По методам борьбы за идею эти первые кружки заметно различались: умеренное (пропагандистское) и радикальное (революционное) направления существовали уже в рамках движения "шестидесятников" (народников 1860-х).

Пропагандистский студенческий кружок в Харьковском университете (1856-1858) сменил созданный в 1861 кружок пропагандистов П.Э. Агриропуло и П.Г. Заичневского в Москве. Члены его единственным средством преобразования действительности считали революцию. Политическое устройство России представлялось ими в виде федеративного союза областей во главе с выборным национальным собранием.

В 1861-1864 наиболее влиятельным тайным обществом Петербурга была первая "Земля и воля". Его члены (А.А. Слепцов, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, В.С. Курочкин, Н.И. Утин, С.С. Рымаренко), вдохновленные идеями А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского, мечтали о создании "условий для революции". Ее они ожидали к 1863 - после завершения подписания уставных грамот крестьянам на землю. Общество, располагавшее полулегальным центром для распространения печатной продукции (книжным магазином А.А. Серно-Соловьевича и Шахматным клубом) выработало свою программу. В ней декларировалась передача земли крестьянам за выкуп, замена правительственных чиновников выборными лицами, сокращение расходов на войско и царский двор. Эти программные положения не получили широкой поддержки в народе, и организация была распущена, оставшись даже не раскрытой царскими охранительными органами.

Из кружка, примыкавшего к "Земле и воле", в 1863-1866 в Москве выросло тайное революционное общество Н.А. Ишутина ("ишутинцев"), целью которого была подготовка крестьянской революции путем заговора интеллигентских групп. В 1865 входившие в него П.Д. Ермолов, М.Н. Загибалов, Н.П. Странден, Д.А. Юрасов, Д.В. Каракозов, П.Ф. Николаев, В.Н. Шаганов, О.А. Мотков установили связи с петербургским подпольем через И.А. Худякова, а также с польскими революционерами, русской политической эмиграцией и провинциальными кружками в Саратове, Нижнем Новгороде, Калужской губернии и др. Они привлекали к своей деятельности и полулиберальные элементы. Пытаясь воплотить в жизнь идеи Чернышевского по созданию артелей и мастерских, сделать их первым шагом будущего социалистического преобразования общества, они создали в 1865 в Москве бесплатную школу, переплетную (1864) и швейную (1865) мастерские, ватную фабрику в Можайском уезде на началах ассоциации (1865), вели переговоры о создании коммуны с рабочими железоделательного Людиновского завода Калужской губернии. Группа Г.А. Лопатина и созданное им "Рублевое общество" наиболее ярко воплотили в своих программах направление пропагандистско-просветительской работы. К началу 1866 в кружке уже существовала жесткая структура - небольшое, но сплоченное центральное руководство ("Ад"), собственно тайное общество ("Организация") и примыкавшие к нему легальные "Общества взаимного вспомоществования". "Ишутинцы" подготавливали побег Чернышевского с каторги (1865-1866), но их успешную деятельность прервало 4 апреля 1866 необъявленное и несогласованное с товарищами покушение одного из членов кружка, Д.В. Каракозова, на императора Александра II. По "делу о цареубийстве" под следствие попало более 2 тыс. народников; из них 36 были приговорены к разным мерам наказания (Д.В. Каракозов - повешен, Ишутин заключен в одиночную камеру Шлиссельбургской крепости, где он сошел с ума).

В 1869 в Москве и Петербурге начала деятельность организация "Народная расправа" (77 человек во главе С.Г. Нечаевым). Целью ее была также подготовка "народной мужицкой революции". Люди, вовлеченные в "Народную расправу", оказались жертвами шантажа и интриг ее организатора, Сергея Нечаева, олицетворявшего фанатизм, диктаторство, беспринципность и лживость. Против его методов борьбы публично выступал П.Л. Лавров, доказывая, что "без крайней необходимости никто не имеет права рисковать нравственной чистотой социалистической борьбы, что ни одна лишняя капля крови, ни одно пятно хищнической собственности не должно пасть на знамя борцов социализма". Когда студент И.И. Иванов, сам бывший членом "Народной расправы", выступил против ее руководителя, призывавшего к террору и провокациям для расшатывания режима и приближения светлого будущего, он был обвинен Нечаевым в предательстве и убит. Уголовное преступление раскрыла полиция, организация была разгромлена, сам Нечаев бежал за границу, но был там арестован, выдан российским властям и судим как уголовный преступник.

Хотя после "нечаевского процесса" среди участников движения сохранились отдельные сторонники "крайних методов" (терроризма), все же большинство народников отмежевалось от авантюристов. В противовес беспринципности "нечаевщины" возникли кружки и общества, в которых вопрос революционной этики стал одним из главных. С конца 1860-х в крупных городах России действовало несколько десятков таких кружков. Один из них, созданный С.Л. Перовской (1871), влился в "Большое общество пропаганды", возглавляемое Н.В. Чайковским. В кружке "чайковцев" впервые заявили о себе такие видные деятели как М.А. Натансон, С.М. Кравчинский, П.А. Кропоткин, Ф.В. Волховский, С.С. Синегуб, Н.А. Чарушин и др.

Много читавшие и обсуждавшие труды Бакунина, "чайковцы" считали крестьян "стихийными социалистами", которых осталось только "разбудить" - пробудить в них "социалистические инстинкты", для чего предлагалось вести пропаганду. Слушателями ее должны были стать столичные рабочие-отходники, временами возвращавшиеся из города в свои деревни и села.

Первое "хождение в народ" произошло в 1874 году. С начала 70-х годов народники занялись практической реализацией герценовского лозунга "В народ!", который ранее воспринимался лишь теоретически, с расчетом на будущее. К тому времени народническая доктрина Герцена и Чернышевского была дополнена (главным образом по вопросам тактики) идеями лидеров российской политической эмиграции М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева.

К началу массового "хождения в народ" (весна 1874 г.) тактические установки Бакунина и Лаврова широко распространились среди народников. Главное же, завершился процесс накопления сил. К 1874 г. вся европейская часть России была покрыта густой сетью народнических кружков (не меньше 200), которые успели согласовать места и сроки "хождения".

Все эти кружки создавались в 1869-1873 гг. под впечатлением нечаевщины. Отвергнув нечаевский макиавеллизм, они ударились в противоположную крайность и отбросили саму идею централизованной организации, которая так уродливо преломилась в нечаевщине. Кружковцы 70-х годов не признавали ни централизма, ни дисциплины, ни каких-либо уставов и статутов. Этот организационный анархизм мешал революционерам обеспечить координацию, конспирацию и эффективность их действий, а также отбор в кружки надежных людей. Так выглядели почти все кружки начала 70-х годов - и бакунистские (долгушинцев, С.Ф. Ковалика, Ф.Н. Лермонтова, "Киевская коммуна" и др.), и лавристские (Л.С. Гинзбурга, B. C. Ивановского, "сен-жебунистов", т.е. братьев Жебуневых, и др.).

Только одна из народнических организаций того времени (правда, самая крупная) сохраняла и в условиях организационного анархизма, утрированной кружковщины надежность трех "С", равно необходимых: состава, структуры, связей. Это было Большое общество пропаганды (так называемые "чайковцы"). Центральная, петербургская группа общества возникла летом 1871 г. и стала инициатором федеративного объединения аналогичных групп в Москве, Киеве, Одессе, Херсоне. Основной состав общества превышал 100 человек. Среди них были крупнейшие революционеры эпохи, тогда еще молодые, но вскоре завоевавшие мировую известность: П.А. Кропоткин, М.А. Натансон, С.М. Кравчинский, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов и др. Общество имело сеть агентов и сотрудников в разных концах европейской части России (Казань, Орел, Самара, Вятка, Харьков, Минск, Вильно и др.), а примыкали к нему десятки кружков, созданных под его руководством или влиянием. "Чайковцы" установили деловые связи с русской политической эмиграцией, включая Бакунина, Лаврова, Ткачева и недолго (в 1870-1872 гг.) действовавшую Русскую секцию I Интернационала. Таким образом, по своей структуре и масштабам Большое общество пропаганды явилось зачатком общероссийской революционной организации, предтечей второго общества "Земля и воля".

В духе того времени "чайковцы" не имели устава, но у них царил незыблемый, хоть и неписаный, закон: подчинение личности организации, меньшинства - большинству. При этом общество комплектовалось и строилось на принципах, прямо противоположных нечаевским: принимали в него только всесторонне проверенных (по деловым, умственным и обязательно нравственным качествам) людей, которые взаимодействовали уважительно и доверительно друг к другу - По свидетельствам самих "чайковцев", в их организации "все были братья, все знали друг друга, как члены одной и той же семьи, если не больше". Именно эти принципы взаимоотношений отныне закладывались в основу всех народнических организаций до "Народной воли" включительно.

Программа общества была разработана основательно. Проект ее составил Кропоткин. В то время как почти все народники разделились на бакунистов и лавристов, "чайковцы" самостоятельно выработали тактику, свободную от крайностей бакунизма и лавризма, рассчитанную не на скоропалительный бунт крестьян и не на "подготовку подготовителей" бунта, а на организованное народное восстание (крестьянства при поддержке рабочих). С этой целью они прошли в своей деятельности три этапа: "книжное дело" (т.е. подготовка кадров будущих организаторов восстания), "рабочее дело" (подготовка посредников между интеллигенцией и крестьянством) и непосредственно "хождение в народ", которое "чайковцы" фактически возглавляли.

Массовое "хождение в народ" 1874 г. было беспримерным до тех пор в русском освободительном движении по масштабам и энтузиазму участников. Оно охватило больше 50 губерний, от Крайнего Севера до Закавказья и от Прибалтики до Сибири. В народ пошли одновременно все революционные силы страны - примерно 2-3 тыс. активных деятелей (на 99 % - юношей и девушек), которым помогало вдвое или втрое большее число сочувствующих. Почти все они верили в революционную восприимчивость крестьян и в скорое восстание: лавристы ждали его через 2-3 года, а бакунисты - "по весне" или "по осени".

Восприимчивость крестьян к призывам народников оказалась, однако, меньшей, чем ожидали не только бакунисты, но и лавристы. Особое равнодушие крестьяне проявляли к пламенным тирадам народников о социализме, о всеобщем равенстве. "Неладно, брат, ты говоришь, - заявил молодому народнику пожилой крестьянин, - взгляни-ка на свою руку: на ней пять пальцев и все неравные!" Случались и большие незадачи. "Раз идем мы с товарищем по дороге, - рассказывал С.М. Кравчинский. - Нагоняет нас мужик на дровнях. Я стал толковать ему, что податей платить не следует, что чиновники грабят народ и что по писанию выходит, что надо бунтовать. Мужик стегнул коня, но и мы прибавили шагу. Он погнал лошадь трусцой, но и мы побежали вслед, и все время продолжал я ему втолковывать насчет податей и бунта. Наконец мужик пустил коня вскачь, но лошаденка была дрянная, так что мы не отставали от саней и пропагандировали крестьянина, покуда совсем перехватило дыханье".

Власти же вместо того, чтобы учесть лояльность крестьян и подвергнуть экзальтированную народническую молодежь умеренным наказаниям, обрушились на "хождение в народ" с жесточайшими репрессиями. Всю Россию захлестнула небывалая ранее волна арестов, жертвами которой только за лето 1874 г. стали, по данным осведомленного современника, 8 тыс. человек. Три года их продержали в предварительном заключении, после чего самые "опасные" из них были преданы суду ОППС.

Суд по делу о "хождении в народ" (так называемый "Процесс 193-х") проходил в октябре 1877 - январе 1878 гг. и оказался самым крупным политическим процессом за всю историю царской России. Судьи вынесли 28 каторжных, больше 70 ссыльных и тюремных приговоров, но почти половину обвиняемых (90 человек) оправдали. Александр II, однако, своей властью отправил в ссылку 80 из 90 оправданных судом.

"Хождение в народ" 1874 г. не столько возбудило крестьян, сколько испугало правительство. Важным (хотя и побочным) его результатом явилось падение П.А. Шувалова. Летом 1874 г., в самый разгар "хождения", когда стала очевидной тщетность восьми лет шуваловского инквизиторства, царь разжаловал "Петра IV" из диктаторов в дипломаты, сказав ему, между прочим: "А знаешь, я тебя назначил послом в Лондон".

Для народников отставка Шувалова была слабым утешением.1874 год показал, что крестьянство в России не имеет пока интереса к революции, социалистической в особенности. Но революционеры не хотели этому верить. Они усмотрели причины своей неудачи в абстрактном, "книжном" характере пропаганды и в организационной слабости "хождения", а также в правительственных репрессиях и с колоссальной энергией взялись за устранение этих причин.

Второе "хождение в народ". Пересмотрев ряд программных положений, оставшиеся на свободе народники решили отказаться от "кружковщины" и перейти к созданию единой, централизованной организации. Первую попытку ее образования являло объединение москвичей в группу под названием "Всероссийская социально-революционная организация" (кон.1874 - нач.1875). После арестов и процессов 1875 - начала 1876 она целиком вошла в созданную в 1876 новую, вторую "Землю и волю" (названную так в память о предшественниках). Работавшие в ней М.А. и О.А. Натансон (муж и жена), Г.В. Плеханов, Л.А. Тихомиров, О.В. Аптекман, А.А. Квятковский, Д.А. Лизогуб, А.Д. Михайлов, позже - С.Л. Перовская, А.И. Желябов, В.И. Фигнер и др. настаивали на соблюдении принципов конспирации, подчинения меньшинства большинству. Эта организация представляла собой иерархически построенный союз, во главе которого стоял руководящий орган ("Администрация"), которому подчинялись "группы" ("деревенщики", "рабочая группа", "дезорганизаторы" и др.). Филиалы организации имелись в Киеве, Одессе, Харькове и других городах. Программой организации предполагалось осуществление крестьянской революции, принципы коллективизма и анархизма объявлялись основами государственного устройства (бакунизм) наряду с обобществлением земли и заменой государства федерацией общин.

В 1877 году в "Землю и волю" входило около 60 человек, сочувствующих - ок.150. Ее идеи распространялись через социально-революционное обозрение "Земля и воля" (Петербург, № 1-5, октябрь 1878 - апрель 1879) и приложение к нему "Листок "Земли и воли" (Петербург, № 1-6, март-июнь 1879), они живо обсуждались нелегальной прессой в России и за рубежом. Часть сторонников пропагандистской работы обоснованно настаивала на переходе от "летучей пропаганды" к долговременным оседлым деревенским поселениям (это движение получило в литературе наименование "второго хождения в народ"). На этот раз пропагандисты вначале осваивали ремесла, которые должны были пригодиться на селе, становились врачами, фельдшерами, писарями, учителями, кузнецами, дровосеками. Оседлые поселения пропагандистов возникли вначале в Поволжье (центр - Саратовская губерния), затем в Донской области и некоторых других губерниях. Те же землевольцы-пропагандисты создали и "рабочую группу", чтобы продолжать агитацию на заводах и предприятиях Петербурга, Харькова и Ростова. Они же организовали и первую в истории России демонстрацию - 6 декабря 1876 у Казанского собора в Петербурге. На ней было развернуто знамя с лозунгом "Земля и воля", выступил с речью Г.В. Плеханов.

Раскол землевольцев на "политиков" и "деревенщиков". Липецкий и Воронежский съезды. Между тем, радикалы, состоявшие в той же организации, уже призывали сторонников переходить к прямой политической борьбе с самодержавием. Первыми на этот путь встали народники Юга Российской империи, представив свою деятельность как организацию актов самозащиты и мести за злодеяния царской администрации. "Чтобы сделаться тигром, не надо быть им по природе, - заявил со скамьи подсудимых перед оглашением ему смертного приговора народоволец А.А. Квятковский. - Бывают такие общественные состояния, когда агнцы становятся ими".

Революционное нетерпение радикалов вылилось в череду террористических актов. В феврале 1878 В.И. Засулич совершила покушение на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, распорядившегося высечь политзаключенного студента. В том же месяце кружок В.Н. Осинского - Д.А. Лизогуба, действовавший в Киеве и Одессе, организовал убийства агента полиции А.Г. Никонова, жандармского полковника Г.Э. Гейкинга (инициатора высылки революционно настроенных студентов) и харьковского генерал-губернатора Д.Н. Кропоткина.

С марта 1878 увлечение терактами охватило С-Петербург. На прокламациях с призывами уничтожить очередного царского чиновника стала появляться печать с изображением револьвера, кинжала и топора и подписью "Исполнительный комитет социально-революционной партии".

августа 1878 С.М. Степняк-Кравчинский заколол кинжалом петербургского шефа жандармов Н.А. Мезенцева в ответ на подписание им приговора о казни революционера Ковальского.13 марта 1879 было совершено покушение на его преемника - генерала А.Р. Дрентельна. Листок "Земли и воли" (глав, ред. - Н.А. Морозов) окончательно превратился в орган террористов.

Ответом на теракты землевольцев стали полицейские гонения. Правительственные репрессии, несравнимые по масштабу с предыдущим (в 1874), затронул и тех революционеров, кто был в это время деревне. По России прошел десяток показательных политических процессов с приговорами по 10-15 лет каторги за печатную и устную пропаганду, было вынесено 16 смертных приговоров (1879) уже только за "принадлежность к преступному сообществу" (об этом судили по обнаруженным в доме прокламациям, доказанным фактам передачи денег в революционную казну и пр.). В этих условиях подготовку А.К. Соловьева покушения на императора 2 апреля 1879 многие члены организации расценили неоднозначно: часть их протестовала против теракта, считая, что он погубит дело революционной пропаганды.

Когда в мае 1879 террористы создали группу "Свобода или смерть", не согласовав своих действий со сторонниками пропаганды (О.В. Аптекман, Г.В. Плеханов), стало ясно, что общего обсуждения конфликтной ситуации не избежать.

июня 1879 сторонники активных действий собрались в Липецке для выработки дополнений к программе организации и общей позиции. Липецкий съезд показал, что общих идей у "политиков" с пропагандистами становится все меньше.

21 июня 1879 на съезде в Воронеже землевольцы попытались урегулировать противоречия и сохранить единство организации, но неудачно: 15 августа 1879 "Земля и воля" распалась.

Сторонники старой тактики - "деревенщики", считавшие необходимым отказ от методов террора (Плеханов, Л.Г. Дейч, П.Б. Аксельрод, Засулич и др.) объединились в новое политическое образование, назвав его "Черный передел" (имелось в виду перераспределение земли на основании крестьянского обычного права, "по-черному"). Они объявили себя главными продолжателями дела "землевольцев".

"Политики", то есть сторонники активных действий под руководством заговорщицкой партии создали союз, которому дали название "Народная воля". Вошедшие в него А.И. Желябов, С.Л. Перовская, А.Д. Михайлов, Н.А. Морозов, В.Н. Фигнер и др. избрали путь политических акций против наиболее жестоких государственных чиновников, путь подготовки политического переворота - детонатора взрыва, способного разбудить крестьянскую массу и разрушить ее вековую инертность.

Список использованной литературы

1. Богучарский В.Я. Активное народничество семидесятых годов. М., 1912

Попов М.Р. Записки землевольца. М., 1933

Фигнер В.Н. Запечатленный труд, т.1. М., 1964

Морозов Н.А. Повести моей жизни, т.2. М., 1965

Пантин Б.М., Плимак Н.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в России. М., 1986

Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.А. Бакунина. М., 1990

Рудницкая Е.Л. Русский бланкизм: Петр Ткачев. М., 1992

Зверев В.В. Реформаторское народничество и проблема модернизации России. М., 1997

Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении. М., 2000

Электронная энциклопедия " Bruma.ru "

Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.

Отправь заявку

с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

В начале 70-х годов XIX в. русские революционеры стояли на распутье.

Стихийные крестьянские восстания, вспыхнувшие во многих губерниях в ответ на реформу 1861 г., были подавлены полицией и войсками. План намеченного на 1863 г. всеобщего крестьянского восстания революционерам осуществить не удалось. Н. Г. Чернышевский (см. ст. «Современник». Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов») томился на каторге; его ближайшие соратники, составлявшие центр революционной организации, были арестованы, некоторые погибли или тоже попали на каторгу. В 1867 г. замолчал «Колокол» А. И. Герцена.

В это тяжелое время молодое поколение революционеров искало новые формы борьбы с царизмом, новые способы разбудить народ, привлечь его на свою сторону. Молодежь решила идти «в народ» и вместе с просвещением распространять среди темного, забитого нуждой и бесправием крестьянства идеи революции. Отсюда и название этих революционеров - народники.

Весной и летом 1874 г. молодые люди, чаще всего студенты, разночинцы или дворяне, наскоро освоив ту или иную полезную для крестьян профессию и переодевшись в крестьянское платье, «пошли в народ». Вот как рассказывает современник о настроении, охватившем передовую молодежь: «Идти, во что бы то ни стало, идти, но обязательно надев армяк, сарафан, простые сапоги, даже лапти... Одни мечтали о революции, другие хотели попросту лишь посмотреть, - и разлились по всей России мастеровыми, коробейниками, нанимались на полевые работы; предполагалось, что революция произойдет никак не позже, чем через три года, - таково было мнение многих».

Из Петербурга и Москвы, где в то время было больше всего учащейся молодежи, революционеры двинулись на Волгу. Там, по их мнению, еще были живы в народе воспоминания о крестьянских восстаниях под предводительством Разина и Пугачева. Меньшая часть направилась на Украину, в Киевскую, Подольскую и Екатеринославскую губернии. Многие поехали к себе на родину или в места, где у них имелись какие-либо связи.

Посвящая жизнь народу, стремясь стать ближе к нему, народники хотели жить его жизнью. Они крайне скудно питались, спали подчас на голых досках, ограничивали свои потребности самым необходимым. «У нас возникал вопрос, - писал один из участников «хождения в народ», - позволительно ли нам, взявшим в руки страннический посох... есть селедки?! Для спанья я купил себе на базаре рогожу, бывшую уже в употреблении, и клал ее на дощатые нары.

Ветхая мочалка скоро протерлась насквозь, и приходилось спать уже на голых досках». Один из выдающихся народников того времени - П. И. Войнаральский, в прошлом мировой судья, отдавший все свое состояние на дело революции, открыл в г. Саратове сапожную мастерскую. В ней обучались народники, желавшие идти в деревню сапожниками, и хранилась запрещенная литература, печати, паспорта - все необходимое для нелегальной работы революционеров. Войнаральский организовал в Поволжье сеть лавочек и постоялых дворов, служивших опорными пунктами для революционеров.

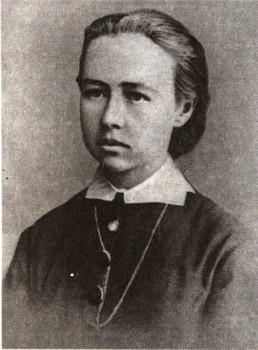

Вера Фигнер. Фотография 1870-х годов.

Одна из самых героических женщин-революционерок - Софья Перовская, окончив курсы сельских учительниц, в 1872 г. направилась в Самарскую губернию, в деревню помещиков Тургеневых. Здесь она занялась прививанием оспы крестьянам. Одновременно она знакомилась с их жизнью. Переехав в село Едимново Тверской губернии, Перовская поступила помощницей учительницы народной школы; здесь она также лечила крестьян и пыталась разъяснить им причины бедственного положения народа.

Дмитрий Рогачев. Фотография 1870-х годов.

Живую картину работы в деревне, правда относящуюся к более позднему времени, рисует в своих воспоминаниях другая замечательная революционерка - Вера Фигнер. Вместе с сестрой Евгенией весной 1878 г. она приехала в село Вязьмино Саратовской губернии. Сестры начали с организации амбулатории. Крестьяне, никогда не видевшие не только медицинской помощи, но и человеческого отношения к себе, буквально осаждали их. За месяц Вера приняла 800 больных. Затем сестрам удалось открыть и школу. Евгения сказала крестьянам, что берется бесплатно обучать их детей, и у нее собралось 29 девочек и мальчиков. Пи в Вязьмино, ни в окрестных селах и деревнях школ тогда не было. Некоторых учеников привозили за двадцать верст. Приходили учиться грамоте и особенно арифметике и взрослые мужчины. Скоро Евгению Фигнер крестьяне называли не иначе, как «наша золотая учительница».

Окончив занятия в аптеке и школе, сестры брали книги и шли к кому-либо из крестьян. В доме, где они проводили вечера, собирались родственники и соседи хозяев и до позднего вечера слушали чтение. Читали Лермонтова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и других писателей. Часто возникали разговоры о тяжелой крестьянской жизни, о земле, об отношении к помещику и властям. Почему же сотни юношей и девушек шли именно в деревню, к крестьянам?

Революционеры тех лет видели народ лишь в крестьянстве. Рабочий в их глазах был тем же крестьянином, лишь временно оторванным от земли. Народники были убеждены, что крестьянская Россия может миновать мучительный для народа капиталистический путь развития.

Арест пропагандиста. Картина И. В. Репина.

Сельская община представлялась им основанием для установления справедливого общественного строя. Они надеялись использовать ее для перехода к социализму, минуя капитализм.

Народники вели революционную пропаганду в 37 губерниях. Министр юстиции писал в конце 1874 г., что они успели «покрыть как бы сетью революционных кружков и отдельных агентов больше половины России».

Одни народники шли «в народ», надеясь быстро организовать крестьян и поднять их на восстание, другие мечтали развернуть пропаганду с целью постепенной подготовки к революции, третьи хотели только просвещать крестьян. Но все они верили, что крестьянин готов подняться на революцию. Примеры прошлых восстаний под руководством Болотникова, Разина и Пугачева, размах крестьянской борьбы в период отмены крепостного права поддерживали в народниках эту веру.

Как же встречали крестьяне народников? Нашли ли эти революционеры общий язык с народом? Удалось ли им поднять крестьян на восстание или хотя бы подготовить их к этому? Нет. Надежды поднять крестьян на революцию не оправдались. Участникам «хождения в народ» с успехом удавалось только лечить крестьян и обучать их грамоте.

Софья Перовская

Народники представляли себе «идеального мужика», готового бросить землю, дом, семью и взять по первому их зову топор, чтобы идти на помещиков и царя, а в действительности столкнулись с темным, забитым и беспредельно угнетенным человеком. Крестьянин считал, что вся тяжесть его жизни исходит от помещика, но не от царя. Он верил, что царь - его отец и защитник. Мужик готов был потолковать о тяжести податей, но вести с ним разговор о свержении царя и о социальной революции в России тогда было невозможно.

Половину России изъездил блестящий пропагандист Дмитрий Рогачев. Обладая большой физической силой, он тянул лямку с бурлаками на Волге. Везде он пытался вести пропаганду, но не мог увлечь своими идеями ни одного крестьянина.

К концу 1874 г. правительство арестовало свыше тысячи народников. Многих без суда выслали в отдаленные губернии под надзор полиции. Других заключили в тюрьмы.

18 октября 1877 г. в Особом присутствии сената (высшего судебного органа) начало слушаться «дело о революционной пропаганде в империи», получившее в истории название «процесс 193-х». Один из виднейших революционеров-народников - Ипполит Мышкин произнес на суде блестящую речь. Он открыто призывал к всеобщему народному восстанию и говорил, что революция может быть совершена только самим народом.

Поняв бесплодность пропаганды в деревне, революционеры перешли к иным способам борьбы с царизмом, хотя некоторые из них еще и пытались сблизиться с крестьянством. Большинство же перешло к непосредственной политической борьбе с самодержавием за демократические свободы. Одним из основных средств этой борьбы стал террор - убийство отдельных представителей царской власти и самого царя.

Тактика индивидуального террора мешала пробуждению широких масс народа к революционной борьбе. На место убитого царя или сановника вставал новый, а на революционеров обрушивались еще более тяжелые репрессии (см. ст. «1 марта 1881г.»). Совершая героические подвиги, народники так и не смогли найти пути к тому народу, во имя которого они отдавали свою жизнь. В этом трагедия революционного народничества. И все же народничество 70-х годов сыграло важную роль в развитии русского революционного движения. В. И. Ленин высоко ценил революционеров-народников за то, что они пытались пробудить массы к сознательной революционной борьбе, призывали народ к восстанию, к свержению самодержавия.

«Хождение в народ» - это явление, не имеющее аналогов ни в одной стране мира. Аграрную Россию не сотрясали буржуазные революции. Против самодержавия и крепостничества поднялись лучшие представители дворянства. Крестьяне получили свободу по реформе 1861 года, носившей половинчатый характер, что вызвало их недовольство. Революционную эстафету приняли разночинцы, поверившие в возможность достижения социализма через крестьянское восстание. Статья посвящена движению прогрессивной интеллигенции по просвещению и революционной пропаганде среди народа.

Предыстория

Молодёжь из среднего сословия тянулась к образованию, однако осень 1861-го ознаменовалась повышением платы за обучение. Были запрещены и кассы взаимопомощи, помогающие бедным студентам. Начались волнения, жестоко подавляемые властями. Активисты не только исключались из университетов, но и оказывались выброшенными из жизни, так как их не брали на государственную службу. назвал пострадавших «изгнанниками науки». В издаваемом за границей журнале «Колокол» он предложил им отправиться «в народ».

Так стихийно началось «хождение в народ». Это движение переросло в массовое в начале 70-х, приобретя особый размах летом 1874-го. Призыв был поддержан революционером-теоретиком П. Л. Лавровым. В своих «Исторических письмах» он высказал идею необходимости «уплаты долга народу».

Идейные вдохновители

К тому времени в России сформировалась утопическая идея о возможности крестьянской революции, победа которой приведёт к социализму. Её приверженцев называли народниками, ибо они говорили об особом пути развития страны, идеализируя крестьянскую общину. Причины «хождения в народ» кроются в безусловной вере разночинцев в правильность этой теории. В революционной идеологии выделилось три течения (схема представлена чуть выше).

Анархист считал, что к бунту и достаточно призыва, чтобы крестьяне взялись за вилы. П. Л. Лавров предлагал «критически мыслящим» представителям интеллигенции сначала помочь народу (крестьянам) осознать свою миссию, чтобы затем совместно творить историю. Лишь П. Н. Ткачёв утверждал, что революция должна быть совершена профессиональными революционерами для народа, но без его участия.

«Хождение в народ» народников началось под идейным руководством Бакунина и Лаврова, когда уже были созданы первые объединения - московский и петербургский кружки Н. В. Чайковского и «Киевская коммуна».

Основные цели

Тысячи пропагандистов отправились в глухие деревни под видом торговцев и ремесленников, переодетых мастеровыми. Они полагали, что их костюмы вызовут доверие крестьян. С собой они несли книги и пропагандистские воззвания. Тридцать семь губерний были охвачены движением, особенно активно - Саратовская, Киевская и Верхневолжская. Триединая цель «хождения в народ» включала следующие моменты:

- Изучение крестьянских настроений.

- Пропаганду социалистических идей.

- Организацию восстания.

Первый этап (до середины 1874-го) называется «летучей пропагандой», ибо революционеры, рассчитывая на свои сильные ноги, переходили от одного поселения к другому, не задерживаясь надолго. Во 2-й половине 70-х начался второй этап - «осёдлая пропаганда». Народники селились в деревнях, выступая в роли врачей, учителей или ремесленников, специально осваивая необходимые навыки.

Результаты

Вместо поддержки революционеров встретило недоверие. Даже в Нижнем Поволжье, где должны быть живы традиции Емельяна Пугачёва и Степана Разина. Крестьяне охотно слушали речи о необходимости раздела помещичьей земли и отмены податей, но, как только дело доходило до призывов к бунту, интерес угасал. Единственной реальной попыткой восстания стал «Чигиринский заговор» 1877 года, жестоко подавленный самодержавием. Часто сельчане сами сдавали пропагандистов жандармерии. За шесть лет к дознанию было привлечено 2564 человека.

На картине И. Репина 1880 года запечатлён момент ареста пропагандиста в крестьянской избе. Главной уликой служит чемодан с литературой. Картина наглядно показывает, чем закончилось «хождение в народ». Это привело к массовым репрессиям. Наиболее активные были осуждены в Санкт-Петербурге в 1878-м. Суд вошёл в историю как «Процесс ста девяноста трех», на котором около ста человек были приговорены к ссылке и каторжным работам.

Историческое значение

Почему движение революционной молодёжи закончилось крахом? Среди основных причин следует назвать:

- Неготовность крестьянства к революционному перевороту.

- Отсутствие связей и общего руководства.

- Свирепость полиции.

- Отсутствие у пропагандистов навыков конспирации.

К какому выводу привело неудачное «хождение в народ»? Это можно понять из последующих исторических событий. Начался массовый отход от бакунизма и поиск новых форм политической борьбы. Возникла потребность в единой общероссийской организации на условиях строжайшей конспирации. Она будет создана в 1876-м и через 2 года войдёт в историю под названием «Земля и Воля».

Хождение в народ

Впервые лозунг «В народ!» выдвинул А.И.Герцен в связи со студенческими волнениями 1861. Подготовка к массовому «хождению в народ» началась осенью 1873 года: усилилось формирование кружков, среди которых главная роль принадлежала «чайковцам», налаживалось издание пропагандистской литературы, заготовлялась крестьянская одежда, в специально устроенных мастерских молодёжь овладевала ремёслами. Массовое «хождение в народ» демократической молодёжи в России весной 1874 представляло собой стихийное явление, не имевшее единого плана, программы, организации.

Среди участников были как сторонники П.Л.Лаврова, выступавшие за постепенную подготовку крестьянской революции путём социалистической пропаганды, так и сторонники М.А.Бакунина, стремившиеся к немедленному бунту. В движении участвовала и демократическая интеллигенция, пытавшаяся сблизиться с народом и служить ему своими знаниями. Практическая деятельность «в народе» стёрла различия между направлениями, фактически все участники вели «летучую пропаганду» социализма, кочуя по деревням.

По официальным данным, пропагандой были охвачены 37 губерний Европейской России. Во 2-й половине 1870-х гг. «Хождение в народ» приняло форму «поселений», организованных «Землёй и волей», на смену «летучей» пришла «оседлая пропаганда» (устройство поселений «в народе»). С 1873 по март 1879 к дознанию по делу о революционной пропаганде были привлечены 2564 человека, главные участники движения осуждены по «процессу 193-х». Революционное народничество 70-х годов, т. 1. - М., 1964. - С.102-113.

«Хождение в народ» потерпело поражение, прежде всего, потому что оно опиралось на утопическую идею народничества о возможности победы крестьянской революции в России. «Хождение в народ» не имело руководящего центра, большинство пропагандистов не обладало навыками конспирации, что позволило правительству сравнительно быстро разгромить движение.

«Хождение в народ» явилось переломным событием в истории революционного народничества. Его опыт подготовил отход от «бакунизма», ускорил процесс вызревания идеи о необходимости политической борьбы против самодержавия, создания централизованной, законспирированной организации революционеров.

Деятельность революционного (бунтарского) течения в народничестве

1870-е гг. явились новым этапом в развитии революционного демократического движения, по сравнению с 60-ми неизмеримо выросло число его участников. «Хождение в народ» выявило организационную слабость народнического движения и определило необходимость единой централизованной организации революционеров. Попыткой преодолеть выявившуюся организационную слабость народничества явилось создание «Всероссийской социально-революционной организации» (конец 1874 - начало 1875).

В середине 70-х гг. проблема концентрации революционных сил в единой организации стала центральной. Она обсуждалась на съездах народников в Петербурге, Москве, в эмиграции, дебатировалась на страницах нелегальной прессы. Революционерам предстояло выбрать централистский или федеративный принцип организации, определить отношение к социалистическим партиям в др. странах.

В результате пересмотра программно-тактических и организационных взглядов в 1876 году в Петербурге возникла новая народническая организация, получившая в 1878 название «Земля и воля». Большой заслугой землевольцев явилось создание крепкой и дисциплинированной организации, которую Ленин назвал «превосходной» для того времени и «образцом» для революционеров.

В практической работе «Земля и воля» перешла от «бродячей» пропаганды, характерной для 1-го этапа «хождения в народ», к оседлым деревенским поселениям. Разочарование в результатах пропаганды, усиление правительственных репрессий, с одной стороны, общественное возбуждение в обстановке назревания второй революционной ситуации в стране -- с другой, способствовали обострению разногласий внутри организации.

Большинство народников убеждалось в необходимости перехода к непосредственной политической борьбе с самодержавием. Первыми на этот путь встали народники Юга Российской империи. Постепенно террор становился одним из основных средств революционной борьбы. Вначале это были акты самозащиты и мести за злодеяния царской администрации, но слабость массового движения обусловила рост народнического террора. Тогда «террор был результатом -- а также симптомом и спутником -- неверия в восстание, отсутствия условий для восстания». Ленин В.И. Полное собрание сочинений. - 5 изд. - т.12. - С.180.

Что такое Хождение в народ?

Хождение в народ – это массовое движение демократической молодёжи в деревню в России в 1870-х гг. Впервые лозунг «В народ!» выдвинул А. И. Герцен в связи со студенческими волнениями 1861. В 1860-х — начале 1870-х гг. попытки сближения с народом и революционной пропаганды в его среде предпринимали члены «Земли и воли», ишутинского кружка, «Рублёвого общества», Долгушинцы.

Ведущую роль в идейной подготовке движения сыграли «Исторические письма» П. Л. Лаврова (1870), призывавшие интеллигенцию к «уплате долга народу», и «Положение рабочего класса в России» В. В. Берви (Н. Флеровского). Подготовка к массовому «Хождение в народ» началась осенью 1873: усилилось формирование кружков, среди которых главная роль принадлежала чайковцам, налаживалось издание пропагандистской литературы, заготовлялась крестьянская одежда, в специально устроенных мастерских молодёжь овладевала ремёслами.

Начавшееся весной 1874 массовое «Хождение в народ» представляло собой стихийное явление, не имевшее единого плана, программы, организации. Среди участников были как сторонники П. Л. Лаврова, выступавшие за постепенную подготовку крестьянской революции путём социалистической пропаганды, так и сторонники М. А. Бакунина, стремившиеся к немедленному бунту. В движении участвовала и демократическая интеллигенция, пытавшаяся сблизиться с народом и служить ему своими знаниями.

Практическая деятельность «в народе» стёрла различия между направлениями, фактически все участники вели «летучую пропаганду» социализма, кочуя по деревням. Единственная попытка поднять крестьянское восстание — «Чигиринский заговор» (1877).

Начавшееся в центральных губерниях России (Московской, Тверской, Калужской, Тульской) движение вскоре распространилось на Поволжье и Украину. По официальным данным, пропагандой были охвачены 37 губерний Европейской России. Главными центрами были: имение Потапово Ярославской губернии, Пенза, Саратов, Одесса, «Киевская коммуна» и др. В «Хождении в народ» активно участвовали О. В. Аптекман, М. Д. Муравский, Д. А. Клеменц, С. Ф. Ковалик, М. Ф. Фроленко, С. М. Кравчинский и многие др. К концу 1874 большинство пропагандистов было арестовано, но движение продолжалось и в 1875. Во 2-й половине 1870-х гг.

«Хождение в народ» приняло форму «поселений», организованных «Землёй и волей», на смену «летучей» пришла «оседлая пропаганда». С 1873 по март 1879 к дознанию по делу о революционной пропаганде были привлечены 2564 чел., главные участники движения осуждены по «процессу 193-х». «Хождение в народ» потерпело поражение прежде всего потому, что оно опиралось на утопическую идею народничества о возможности победы крестьянской революции в России. «Хождение в народ» не имело руководящего центра, большинство пропагандистов не обладало навыками конспирации, что позволило правительству сравнительно быстро разгромить движение. «Хождение в народ» явилось переломным событием в истории революционного народничества.

Его опыт подготовил отход от бакунизма, ускорил процесс вызревания идеи о необходимости политической борьбы против самодержавия, создания централизованной, законспирированной организации революционеров.